Parece fora de qualquer dúvida que o tema relacionado com o problema do direito pode ser apreciado de diferentes formas. Pois bem, uma das vias possíveis de analisar o fenômeno jurídico parece ser a de oferecer uma reapreciação crítica sobre a gênese e a evolução, o objeto e o propósito do direito prático moderno sob uma perspectiva funcional e evolucionista, convertendo em viável a proposta (e inclusive a exigência) de novos critérios para que os setores do conhecimento no direito sejam revisados à luz dos recentes estudos provenientes da psicologia evolucionista, da biologia evolutiva, da primatologia ou da neurociência . Quer dizer , de baseando-se nos melhores dados disponíveis sobre como são os seres humanos, (considerados sob uma ótica muito mais empírica e respeitosa com os métodos científicos ) efetuar com ela mudanças que verdadeiramente beneficiem aos homens e mulheres. E uma vez admitida a necessidade de um câmbio de paradigma, parece razoável sustentar que toda forma operativa destinada a avaliar o problema do fenômeno jurídico sob a perspectiva que poderíamos denominar “naturalista” deveria começar por uma pergunta: como é possível o direito? Ou, dito de outra forma, “qual é a função do direito no contexto da existência humana?”

A explicação neodarwinista convencional pressupõe que dispor de normas de conduta supõe uma vantagem adaptativa, com o qual a pergunta original sobre por que “criamos” o direito, transforma-se em que constituiu (ou que constitui) a vantagem seletiva ou adaptativa do que denominamos direito. De não ser possível responder a esta questão, a presença do direito no universo do existir humano seguirá sendo um enigma, sempre aberto às mais disparatadas suposições acadêmicas.

Bem é verdade que um enfoque assim poderia ser qualificado de adaptacionista extremo. Talvez as normas do direito sejam, em sua origem, um subproducto de outras funções adaptativas desconhecidas sobre as que se apoiaram. Mas o certo é que, se as propostas jurídicas necessitam de determinados mecanismos cerebrais para ser processadas, é preciso explicar qual é a razão da existência de ditos mecanismos.

O comportamento moral e social está guiado, em termos profundos, por nossa arquitetura cognitiva integrada funcionalmente em módulos ou domínios específicos, sempre que entendamos estes como redes neuronais que enlaçam zonas diversas do cérebro. Em grande medida dita arquitetura é inata, mas necessita dos estímulos ambientais — procedentes em primeiro termo do entorno social e lingüístico — para completar-se durante a maduração ontogenética do invidíduo. De tal modo, somente uns modelos interaccionistas entre substrato inato e meio ambiente podem descrever de maneira adequada o fenômeno da obtenção das estruturas neurológicas cujo comportamento funcional se traduz em fatos como os juízos ético-jurídicos, os valores assumidos pelo indivíduo e o processo de toma de decisões.

Nossa evolução como espécie teve lugar, pelo que sabemos, mediante mecanismos darwinianos e de acordo com limitações darwinianas. Como consequência, a natureza do ser humano não somente circunscreve as condições de possibilidade de nossas sociedades humanas senão que, e muito particularmente, guia e põe limites ao conjunto institucional e normativo que regulará as relações sociais. As normas e os valores assumidos pelos seres humanos aparecem dentro de um processo de adaptação (darwiniana), de grande complexidade, ao complicado mundo cotidiano em que os membros de nossa espécie plasmam sua secular existência. A menos, pois, que aceitemos algumas propostas teológicas acerca da origem sobrenatural da axiologia, qualquer teoria social normativa (ou jurídica) que pretenda ser digna de algum crédito na atualidade “deve sustentar-se em um modelo darwiniano sensato acerca da natureza humana”.

Nesta linha de raciocínio, a idéia fundamental passa a consistir no fato de que o direito não é um fim em si mesmo, senão um instrumento ou artefato cultural, uma invenção humana, que deveríamos procurar modelar e utilizar inteligentemente para possibilitar a sobrevivência, o êxito reprodutivo e a vida em grupo dos indivíduos: para expressar (e por vezes, mas não infrequentemente, para controlar e/ou manipular) nossas intuições e nossas emoções morais, traduzindo e compondo em fórmulas sócio-adaptativas de ordenada convivência essa instintiva e mesmo compartida aspiração de justiça que nos move no curso da história evolutiva e cultural própria de nossa espécie.

O direito não é mais nem menos que uma estratégia sócio-adaptativa – cada vez mais complexa, mas sempre notavelmente deficiente – empregada para articular argumentativamente – de fato, nem sempre com justiça –, por meio da virtude da prudência, os vínculos sociais relacionais elementares através dos quais os homens constroem estilos aprovados de interação e estrutura social. Um artefato cultural que deveria ser manipulado para desenhar um modelo normativo e institucional que evite, em um entorno social prenhado de assimetrias e desigualdades, a dominação e a interferência arbitrária recíprocas e, na mesma medida, garantindo certa igualdade material, permita, estimule e assegure a titulariedade e o exercício de direitos ( e o cumprimento de deveres) de todo ponto inalienáveis e que habilitam publicamente a existência dos cidadãos como indivíduos plenamente livres.

De fato, não parece exagerado dizer que criamos um sistema complexo de justiça e de normas de conduta para canalisar nossa tendência à “agressão” decorrente da falta de reciprocidade e dos defeitos que emergem dos vínculos sociais relacionais que estabelecemos ao longo de nossa secular existência.

Tais normas, por resolverem determinados problemas sócio-adaptativos práticos, modelam e separam os campos em que os interesses individuais, sempre a partir das reações do outro, podem ser válidos, social e legitimamente exercidos, isto é, plasmam publicamente não somente nossa (também) inata capacidade (e necessidade) de predizer e controlar o comportamento dos demais senão também o de justificar e coordenar recíproca e mutuamente, em um determinado entorno sócio-cultural, nossas ações e interações sociais.

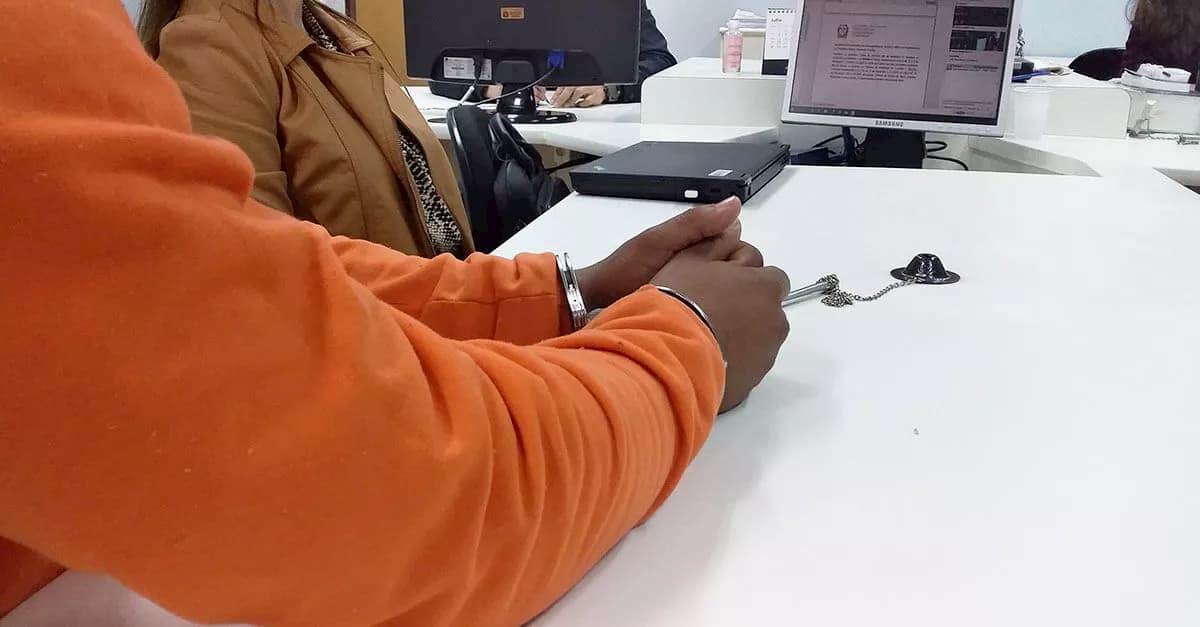

Daí a razão pela qual as normas jurídicas não são simplesmente um conjunto de regras faladas, escritas ou formalizadas destinadas a constituir uma razão (determinante e/ou moral) para o atuar dos indivíduos. Em vez disso, as normas representam a formalização de regras de condutas sociais, sobre as quais uma alta percentagem de pessoas concorda, que refletem as inclinações comportamentais e oferecem benefícios potenciais e eficientes àqueles que as seguem: quando as pessoas não reconhecem ou não acreditam nesses benefícios potenciais, as normas são, com frequência, não somente ignoradas ou desobedecidas – pois carecem de legitimidade e de contornos culturalmente aceitáveis em termos de uma comum, consensual e intuitiva concepção de justiça –, senão que seu cumprimento fica condicionado a um critério de autoridade que lhes impõem por meio da “força brura”.

Com efeito, dispomos de normas de conduta bem afinadas porque nos permitem predizer, controlar e modelar o comportamento social respeito à reação dos membros de uma determinada comunidade. Estes artefatos, se plasmam grande parte de nossas intuições e emoções morais, não são construções arbitrárias, senão que servem ao importante propósito de, por meio de juízos de valor, tornar a ação coletiva possível – e parece razoável admitir que os seres humanos encontram satisfação no fato de que as normas sejam compartidas pelos membros da comunidade. E uma vez que a sociedade usa leis para encorajar as pessoas a se comportar diferentemente do que elas se comportariam na falta de normas, esse propósito fundamental não somente torna o direito altamente dependente da compreensão das múltiplas causas do comportamento humano, como, e na mesma medida, faz com que quanto melhor for esse entendimento da natureza humana, melhor o direito poderá atingir seus propósitos.

Sob esta perspectiva, parece razoável supor que as ciências jurídicas, sociais e humanas obterão mais benefícios partindo de uma visão biologicamente vinculada à natureza humana, da transformação da filosofia da mente e das ciências cognitivas em sua base conceitual, do que permanecer incólume no seu isolamento teórico e metodológico, desde o qual os operadores jurídicos vêm prestando pouca atenção aos fundamentos da natureza humana e praticamente nenhum interesse por suas origens mais profundas. Dito de outro modo, de que os perversos defeitos teóricos de que ainda padecem decorre do desprezo ao fato de que o comportamento individual se origina a partir da intercessão de nosso sofisticado programa ontogenético cognitivo e do entorno sócio-cultural em que movemos nossa existência, ou seja, de que o comportamento humano está guiado, fundamentalmente, por nossa arquitetura cogntiva inata cuja gênese deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.

Estas considerações podem ajudar a compreender o fenômeno presente da moralidade e juridicidade humana sem desligá-lo de suas origens e, sobretudo, sem hipostasiá-lo como o elemento essencial de nossa descontinuidade com o mundo animal. Com efeito, parece razoável supor que a biologia evolucionária, a neurociência, a primatologia, a ciência cognitiva e a psicologia evolucionista oferecem razões poderosas que dão conta da falsidade da concepção comum da psicologia (e da racionalidade) humana e o alcance que isso pode chegar a ter para o atual edificio teórico e metodológico da ciência juridica, para a concepção acerca do homem como causa e fim do direito, e consequentemente, para a tarefa do jurista-interprete de dar “vida hermenêutica” ao direito positivo.

E isso tem grande importância para a filosofia e a ciência do direito pois, de não ser assim, de não se encontrar restringido cognitivo-causalmente o domínio das preferências humanas (que impõe constrições significativas para a percepção e o armazenamento discriminatório de representações sócio-culturais e que conforma o repertório de padrões de atividade de nosso cérebro dos quais emerge nossa conduta), se pode perfeitamente admitir a alteração da natureza humana em qualquer sentido que se deseje e, em igual medida, negar a primera e básica premissa da contribuição científica de que o Homo sapiens é uma espécie biológica cuja evolução foi forjada pelas contigências da seleção natural em um ambiente bioticamente rico, de que temos um cérebro herdado por vía do processo evolutivo, gerado para enfrentar-se a realidades tangíveis e equipado com as ferramentas necessárias para, como um verdadeiro motor semântico, manipular os significados e procesar as informações relevantes para resolver os problemas de nosso existir evolutivo.

Também se podem dar passos para uma compreensão das condições de possibilidade e limites do fenômeno jurídico, procurando sempre chegar a soluções menos injustas e moralmente aceitáveis se se atende ao princípio ético – extraído diretamente de nossas intuições e emoções morais mais profundas – segundo o qual o direito deve ser manipulado de tal maneira que suas consequências sejam sempre compatíveis com a maior possibilidade de evitar ou diminuir a miséria e a infelicidade humana (ou seja, que não se produza sofrimiento quando seja possível prevení-lo, e que aquele que é inevitável se minimize e grave com moderação aos membros individuais da sociedade, aos cidadãos).

Com efeito, o êxito ou o fracasso da humanidade depende em grande medida do modo como as instituições que governam a vida pública sejam capazes de incorporar essa nova perspectiva da natureza humana em valores, princípios, métodos, leis e decisões jurídicas. Compreender a natureza humana, sua limitada racionalidade, suas emoções e seus sentimentos parece ser o melhor caminho para que se possa formular um desenho institucional e normativo que, reduzindo o sofrimento humano, permita a cada um viver com o outro na busca de uma humanidade comum.

Isto significa, em termos mais modestos e mais realistas, um compromisso mais específico e virtuoso — no sentido da virtù de Maquiavel — do operador do direito no sentido de definir e de construir desenhos institucionais, normativos, discursivos e sócio-culturais os mais amigáveis possíveis para com as funções próprias de nossas intuições e emoções morais, e, em segundo lugar, quando isso não seja inteiramente possível, que procure desenhos institucionais, normativos, discursivos e sócio-culturais que evitem a sempre possível manipulação perversa dessas intuições e emoções. E o modelo institucional que melhor reflete, entre todos os que conhecemos, o ideal desse direito gerado mediante uma interação evolutiva da natureza biológica e a cultura é o da república democrática defendida pela Ilustração.

E não somente pelo fato de que a tradição republicana seja capaz de reconhecer a pluralidade das motivações da vida social humana – o que seguramente já constitui uma gigantesca vantagem de partida com relação ao monismo motivacional da tradição liberal –, mas principalmente porque seu peculiar talante de modelo ético-político aberto aporta valores de cidadania e de metodologia jurídico-política essencialmente úteis para tomar o direito como um instrumento de construção social e, muito particularmente, para assimilar os câmbios formais e materiais no processo de toma de decisões ante a dinâmica fluída (e por vezes enlouquecida) do “mundo da vida” cotidiana.

Por certo que, de uma maneira geral, resulta impossível fixar uma origem do direito, nem mesmo se o entendemos da maneira mais ampla e flexível imaginável. Mas temos sustentado que essa origem tem que ver com um desafio adaptativo que os seres humanos tiveram que afrontar: um desafio que nasceu da necessidade humana de entender e valorar o comportamento de seus congêneres, de responder a ele, de predizê-lo e de manipulá-lo e, a partir disso, de estabelecer e regular as mais complexas relações da vida em grupo. Outras espécies como as dos chimpanzés têm pressões seletivas muito similares e, ainda assim, não desenvolveram nossos sistemas de normas estabelecidos através de códigos explícitos.

Cabem poucas dúvidas, pois, acerca do carater do direito como ferramenta destinada a resolver conflitos grupais e de manter vivo um limite (ainda que mínimo) de altruísmo e cooperação entre os membros de nossa espécie. Mas o carater distintivo não significa que o direito ( assim como a moral) se veja livre de qualquer tipo de fator ou influência que provem das circunstâncias específicas em que se produziu a evolução coordenada do cérebro humano, dos grupos de homínidos e de suas soluções culturais.

Por conseguinte, e em que pese o fato de que a tendência para a separação entre o material e o espiritual tem levado, todavia, a que se absolutizem alguns desses valores – desligando-os das suas origens e das razões específicas que os viram nascer e apresentando-os como de essência espiritual, como uma transcendência que ultrapassa o próprio homem –, o direito e a ética somente adquirem uma base segura quando se vinculam à nossa arquitetura cognitiva estruturada em módulos ou domínios específicos, quer dizer, a partir da natureza humana unificada e fundamentada na herança genética e desenvolvida em um entorno cultural. Poder-se-ia dizer, pois, que os códigos da espécie humana são uma consequência peculiar de nossa própria humanidade , e que esta , por sua vez, “constitui o fundamento de toda a unidade cultural” .

Assim que estamos firmemente convencidos de que chegou o momento de transladar o problema do direito a um plano distinto e mais frutífero. E ainda que uma perspectiva evolucionista, funcional e biológica não possa determinar se o câmbio é adequado nem que medidas devem ser adotadas para criar, em caso de optar por ela, um desejado câmbio, seguramente poderá servir para informar sobre uma questão de fundamental relevância prático-concreta: quem operacionaliza o direito pode procurar atuar em consonância com a natureza humana ou bem em contra essa natureza, mas é mais provável que alcance soluções eficazes (consentidas e controláveis) modificando o ambiente em que se desenvolve a natureza humana do que empenhando-se na impossível tarefa de alterar a própria natureza humana. Dito de outro modo, é ao direito que cabe servir à natureza humana e não o contrário.

Atahualpa Fernandez, Camilo José Cela-Conde e Atahualpa Fernandez Bisneto

Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA ;Professor Colaborador (Livre Docente) e Investigador da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) .Camilo José Cela-Conde: Professor Catedrático de la Universitat de les Illes Balears-UIB(Antropologia y Evolución Humana / Laboratório de Sistemática Humana).

Atahualpa Fernandez Bisneto: Doutorando en Derecho Público y en Cognición y Evolución Humana/ Universitat de les Illes Balears y Research Scholar en el Laboratorio de Sistemática Humana/UIB.

Código da publicação: 1585

Como citar o texto:

FERNANDEZ , Atahualpa ; FERNANDEZ BISNETO, Atahualpa et al..O problema do Direito. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 3, nº 201. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/cronicas/1585/o-problema-direito. Acesso em 21 out. 2006.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.