Sumário: 1. Introdução. 2. Lei como fonte do direito 3. Teorias dogmáticas 4. Interação dialética das premissas 5. Ideologia social e personalidade do intérprete 6. Direito penal: teoria e prática 7. Dogmática jurídica: revisão crítica 8. Construção social do direito 9. Fato normativo 10. Liberdade de ação 11. Dialética negativa 12. Dogmática e sociedade 13. Em síntese

1. Introdução

Reconstrução da dogmática jurídica é tarefa teórica, de gabinete, a que se entregam de modo particular juristas ligados ao magistério universitário. Tarefa teórica e, pois, com linha metodológica específica, distinta da linha metodológica dos que, por suas funções, trabalham diretamente com o direito, criando-o e recriando-o no próprio gesto operacional.

Referida especificidade metodológica não implica, no entanto, isolamento ou independência da prática formal ou informal do direito. Bem ao reverso, e justamente por reconhecer-lhe primazia e autenticidade, curva-se à evidência de sua força normativa para com ela compor, se for o caso, a imagem caleidoscópica daí resultante.

Essa imagem caleidoscópica suscita, de retorno, indagações novas, questionando o inquestionável e indicando nas entrelinhas possibilidades explicativas menos superficiais, ajustadas de um só golpe ao processo de conhecimento e às facetas de uma realidade que, aos poucos, se desvenda.

Ora, se emergem novas realidades; se tonalidades até então desconhecidas passam a integrar a paisagem do direito; se outros fatos, reinterpretados, ganham conotações conflitantes com fantasiosas e acanhadas doutrinas e escolas jurídicas, de qualquer ideologia; se o que se procura, em suma, já se apresenta, na volta, diversificado e transfigurado, igualmente diversificada e transfigurada, sobretudo em termos de crescente conexão e interdependência, há de revestir-se a metodologia de aferição e compreensão do fenômeno, ainda que parcialmente percebido. Que nos sirvam de referência o direito penal e sua dogmática, redespertada pela publicação e vigência da nova Parte Geral do Código de 1940 (Lei nº. 7.209, de 11 de julho de 1984). Mais recentemente, dentre outras, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº. 8.072, de 25 de julho de 1990; Lei nº. 8.930, de 6 de setembro de 1994); dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 1995); do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997); sobre Tortura (Lei nº. 9.455, de 7 de abril de 1997); dos Juizados Especiais Federais (Lei nº. 10.259, de 12 de julho de 2001); do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003); da Lei sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 2006); da Lei Antidrogas (Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006). Nenhuma dessas leis conseguiu evitar a presença crítica do intérprete, que não se limita a rejeitá-las ou aplaudi-las. O intérprete, se tem poder decisório, interfere sempre, concretamente, na construção ou reconstrução histórica do direito penal. Esclareço, por fim, neste item introdutório, que aproveito dois capítulos de Curso crítico de direito penal (Florianópolis: Obra Jurídica, 1998) para a elaboração do presente artigo, apresentado em forma de síntese, ampliada e atualizada.

2. Lei como fonte do direito

Lei não é sinônimo de direito. Lei é projeto de direito, ou pouco mais que isso, nada impedindo que em direito facilmente se transforme, a cada fração de segundo, por força de subjacente – e sólida – ideologia social de sustentação.

Redigida, porém, em linguagem natural, o que a reveste de traços incontestáveis de vagueza e ambigüidade, acaba permitindo, mesmo a contragosto, que sirva de roteiro a soluções divergentes e antagônicas, selando em definitivo o destino e o cerne do próprio direito. A presença do intérprete, agente do direito concreto, personaliza com seu toque mágico a mensagem padronizada de um legislador literalmente incapacitado a modelar comportamentos humanos. E direito é comportamento humano, a implicar e a direcionar, de uma vez por todas, como fato objetivamente normativo e essencialmente contraditório, uma correspondente visão teórica liberta de premissas ideológicas descompromissadas com a verdade.

Claro, também a verdade necessita de um intérprete, de alguém que a aponte ou esclareça à luz de categorias teóricas igualmente personalizadas; mas nem por isso se há de negar a implícita capacidade humana de intercomunicação de idéias, valores e sentimentos.

Essa idéias, valores e sentimentos, uma vez extraídos do comportamento do homem, melhor ainda, do próprio especialista, do jurista profissional, do doutrinador, do jusfilósofo, da autoridade pública, do empresário, do chefe de família – do homem em geral, no seu agir em comunidade; essas idéias, valores e sentimentos terminam por indicar, em si e por si, a impossibilidade lógica de um direito único e uniformizado, a que se contrapõe, com limpidez, a imagem real e multifacetada de um direito, em seu todo, conflituoso e conflitante por natureza.

Até aqui, pois, uma simples constatação.

3. Teorias dogmáticas

E aqui começa, lamentavelmente, a via crucis do penalista convencido da fragilidade pedagógica de teorias dogmáticas relativas, por exemplo, à estrutura jurídica do crime.

As teorias dogmáticas, tal como ocorre com a música, indumentária, maneira de falar, ou regras de etiqueta, só encontram validade em si mesmas, não passando de modismos impostos quase coativamente pelo sistema de produção e circulação de idéias jurídico-penais por sinal alienígenas, em face de subliminar convencimento de crônica e persistente ausência de massa cinzenta em solo brasileiro.

Daí falar aqui em via crucis. Nenhuma reconstrução dogmática se fará neste país, na área jurídico-penal, enquanto se estreitar um vínculo de dependência absolutamente desnecessário e profundamente desgastante sob todos os aspectos, inclusive no que concerne à incrível perda de tempo no estudo e dissecação de propostas teóricas dissociadas do homem e divorciadas de conteúdo, o que já seria suficiente para chamar a atenção acerca de sua visceral inutilidade.

O que pode e deve ser importado, isto sim, para confronto e para debate, são experiências concretas reputadas vitoriosas à luz de nossa própria ideologia, de nossas tradições, de nossa visão cultural, de nossas carências, de nosso devir.

O que conta no direito são as circunstâncias de momento e as reais potencialidades de quem age, quer espontaneamente, quer no exercício do poder. O direito, em sua concretude, só existe na ação e no gesto, ainda que milenarmente iguais e repetitivos em certos e determinados temas. As limitações pessoais do intérprete, em termos de conhecimento e de caráter, ou de temperamento, aliadas ao conjunto fragmentado das várias ideologias do meio social, forjam em verdade o direito de cada dia, coincidente no mais das vezes com as instruções do legislador.

Segue-se que imenso e colossal acervo de material jurídico, em suas conexões com o poder político ou com as estruturas sócio-econômicas, reclama com urgência uma revisão da dogmática oficial, mas enganosa, para que transpareça na teoria a interação dialética dos próprios fenômenos, produto e processo dos homens e, não, de quem os descreve, ou pensa descrever.

Destarte, por maior que seja a importância do sistema teórico utilizado na construção ou reconstrução dogmática do direito, é este, enquanto objeto e, como tal, determinando em princípio a metodologia adequada; é este, o direito, nas suas manifestações e aparências, na sua especificidade, que há de nortear sua própria reconstrução formal e esquemática, no plano do ensino e da pesquisa.

Melhor, pois, do que na interação dialética dos fenômenos, que são singulares, únicos, irrepetíveis – por seu caráter histórico – se poderia então falar na interação dialética das premissas, como etapa preliminar de uma abordagem que, se peca pela simplificação, alcança a virtude de uma certa proximidade com o núcleo dinâmico dos fatos.

4. Interação dialética das premissas

O que pretendo afirmar com a mencionada interação?

A premissa básica, sem favor algum, é a lei, pelo simples motivo de que, além de retratar por si mesma algum conteúdo valorativo, cujo respeito já implicaria uma sorte de justiça não desprezível (justiça formal), se vê reforçada pelo condicionamento ideológico e factual de soberania incontrastável.

Inevitável, assim, o labor exegético, tomando-se o texto como ponto de partida de um processo que envolve, nada obstante, o domínio de teorias e práticas não escritas, quase sempre subentendidas pelo legislador. Interação já ocorre aí, no chamado plano técnico, e as regras de hermenêutica, destituídas de cientificidade e até contraditórias (por exemplo, legalidade e eqüidade; texto e espírito; argumento a contrario e argumento a pari), só não geram pânico no seio dos doutrinadores porque cada um se julga, no caso hipotético, de posse da solução correta.

Donde a retificação: lei como premissa básica, não há como contestar, mas apenas nos tópicos em que sua roupagem normativa permite fácil interpretação – zona de luminosidade do texto – conectada, por seu turno, a coincidência ideológica e liberdade e vontade de agir.

No fundo, se se pretende ou se busca um real e efetivo denominador comum – no campo de atuação do direito penal, por exemplo – é a ideologia social compartilhada, sobretudo onde se vislumbram regime democráticos, que se apresenta melhor com esse matiz. A ideologia de governantes e governados filtraria o bom, o justo e o razoável dos textos legais para relegar, ao reverso, à inanição ou esquecimento, soluções preestabelecidas eventualmente iníquas ou despropositadas. As decisões contra legem, com ou sem ficções, bem a gosto dos juristas, se limitariam a temperar sem traumatismos a receita indigesta de normas culturalmente defasadas. Visível, aí, a cumplicidade do intérprete, operador do direito, cumplicidade que ocorre outras vezes na submissão a textos rígidos, petrificados, em detrimento de ideologia em ascensão, ainda não sedimentada.

Maior autonomia judicante ou administrativa já se revela bem mais rara, por falta de apoio retórico situado externamente, fora do sujeito. Decisão contra a lei, ainda que plena de boas intenções, exige altruísmo e forte personalidade se imune às idéias diluídas no meio social, de ordem ética ou valorativa. Aproxima-se, aliás, do próprio gesto revolucionário, embora de caráter singular, isolado, absorvido pelo sistema.

5. Ideologia social e personalidade do intérprete

Eis que exsurgem, explicitadas, as duas outras premissas: ideologia (social) e intérprete, que carrega consigo, este último, suas próprias idéias e valorações, seus gostos e preferências, sua inteligência e seu caráter – sua personalidade, em suma.

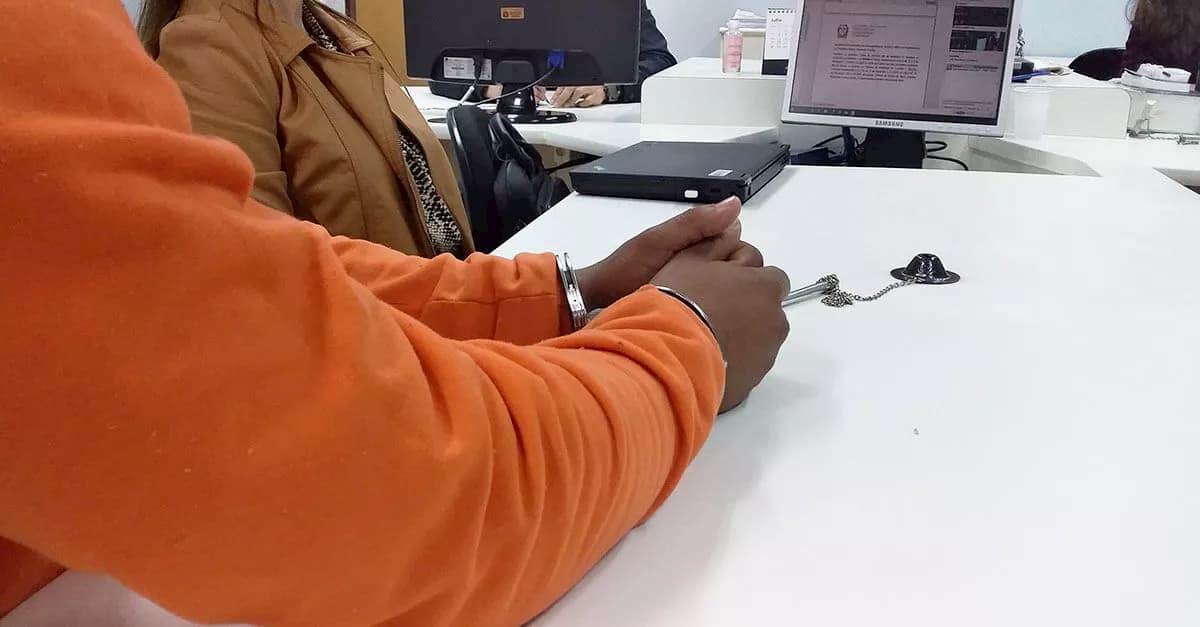

Não se pergunte ao réu se está interessado no texto da lei ou nos valores sociais do momento. Ao réu lhe interessa a decisão de um juiz singular agente do poder e, pois, em condições de revelar a única regra jurídica – derivada, aliás, da lei, direta ou indiretamente –adaptável ao fato em julgamento. Em última instância, portanto, quando se examina o direito concreto, sub judice, a premissa básica é a personalidade do magistrado, o que não implica afirmar, por motivos óbvios, que sejam esquecidos os textos de lei e as ideologias em vigor, em termos de conteúdo valorativo.

Falamos em ideologias, no plural. E acrescentamos: também juízes. E até as próprias leis, comprovadamente impossibilitadas de integrar um sistema racional, isento de contradições técnicas e ideológicas.

Cabe então perguntar: quem reina, quem governa, quem comanda neste universo de alternâncias camaleônicas, de idas e recuos?

Ora, trata-se de matéria de fato, inatingível pela teoria. Esta se cingiria, quando muito, a formular hipóteses e conjecturas alicerçadas na apreensão e domínio do processo dinâmico inerente à realidade normativa socialmente predeterminada. Até mesmo as leis e suas ideologias, assim como as teorias ditas ontológicas, de prévia conformação lógico-estrutural do direito, perdem sua força normativo-persuasiva se está em jogo, acima de tudo, a expansibilidade de fatos impulsionados pelo poder de fogo de suas próprias baterias. E estas, possuindo história, se inserem sem alarde no processo mais amplo e global de interligação dos fenômenos.

Repita-se: trata-se de matéria de fato, a impor-se em conseqüência por si mesmo, com o detalhe de que o fato e suas baterias se situam na interação dialética lei - agente – ideologia, que pode, então, ser projetada no tempo à custa de teoria tendencial inspirada em eventuais convergências desses fatores de sustentação jurídica.

Inútil, de qualquer forma, inverter o mecanismo de formação do direito. Já existe na face da Terra quem perceba o real significado da invocação retórica de argumentos, no fim das contas, irremediavelmente contraditórios, inconciliáveis. Qualquer apoio retórico – até mesmo, como é comum, o apoio da lei – é fruto de escolha, de opção, a eliminar alternativas de que outros se serviriam sem a menor cerimônia. A opção retórica do juiz catarinense não empece a juridicidade embutida na orientação diversa do magistrado carioca.

A invocação retórica vem depois ou, no máximo, coincide com as premissas lógico-vivenciais, ou de valoração, de seu protagonista. Pode-se então falar, sem risco de grandes erros, de lenitivo psicológico, ou de racionalização, em nível de indivíduo; no plano social a palavra mais adequada é mistificação, ou acomodação ideológica, ou qualquer outra que lembre a importância das graxas e dos óleos, em certas engrenagens mecânicas, ou dos emolientes, nos processos inflamatórios do organismo. A "Pax Romana" bem que serve de exemplo, pela sabedoria dos que a propuseram e a subserviência, não raro interesseira, dos que lhe deram guarida. Não foram os romanos os gênios imortais da Jurisprudência?

Como quer que seja, expurgados os exageros; e mesmo que de seu turno amparada por estratos mais profundos de duvidosa captação no conjunto antagônico dos fatos singulares, há de reconhecer-se, na formação e construção do direito, a força subjacente e preponderante de uma camada heterogênea de elementos sócio-culturais amalgamados ou interligados segundo as circunstâncias, o que me parece indiscutível no campo do direito penal.

6. Direito penal: teoria e prática

Lei, ideologia e intérprete foram aqui citados, esquematicamente, como premissas fundamentais. Só merecem, porém, tal epíteto em suas recíprocas interações, em função do conteúdo proposto e das circunstâncias históricas. Isoladamente, como simples formas, perdem sua força normativa. São relegadas a segundo plano, ou utilizadas ficticiamente, como ocorre com as teorias penais.

As teorias penais de qualquer natureza, de cunho legal, individualizado, ou de caráter genérico e abstrato, ou ainda de bases ditas ontológicas, acabam na prática doutrinária ou na vida dos tribunais ilustrando a inversão há pouco referida. Seu demérito, em conseqüência, se torna agora manifesto: deixam na penumbra o que deveria, por amor à verdade, transparecer de penosa reconstrução do direito em sua realidade factual.

Falando com mais clareza: as estruturas formais do crime fornecem subsídios alternativos para a elaboração contraditória do próprio direito. As descriminantes ou causas justificativas (estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal) não passam de excelente abrigo retórico para quem projeta na decisão sua própria premissa ideológica, compartilhada aliás por alguma parcela do grupo comunitário. Liberdade de ação e vontade de agir, aglutinadas à ideologia do intérprete, modelam o direito que a estrutura do crime, por si mesma, se mostra incapaz de formular.

Vale a observação para as excludentes do tipo e da culpabilidade, por maior que tenha sido o esforço de modernização teórica em torno da natureza jurídica do crime. Não adianta nada, absolutamente nada (como se fez em 1984, com indisfarçável orgulho, em matéria de erro), contrabandear para o Código Penal sofisticadas classificações, estranhas a nossos hábitos mentais. A eliminação da dicotomia erro de direito/erro de fato, explicada em parte por sua implicação recíproca, para substituí-la pela tricotomia erro de tipo/desconhecimento da lei/ erro sobre a ilicitude (arts. 20 e 21), se apresenta com ares de atualidade incontestável: é que agora vamos empregar uma gíria carregada nos "rr", o que não deixa de ser "interrressante", e vamos dizer por outra vias o que a doutrina e a jurisprudência, com palavras antiquadas, já resolviam da mesmíssima forma.

Rios de tinta, palestras, conferências, reciclagem profissional... e para quê? Para o zero multiplicado por nada, afora a sensação de modernidade e progresso de que não participam, evidentemente, os penalistas de espírito crítico.

Ora, onde existe erro sobre a ilicitude do fato existe, igualmente, desconhecimento da lei. Não há crime sem lei. E a ilicitude, é claro, integra o delito. Desconhecer a ilicitude implica, portanto, desconhecer a lei: é esta que se encarrega de compor dogmaticamente os elementos do crime.

Em resumo: como sempre, ou quase sempre, também na revolucionária matéria acena o legislador, em sua inocente candura, com distintos arsenais retóricos para o prevalecimento de direitos antagônicos... amparados por lei!

Não é à toa que os exemplos ilustrativos das novas distinções escolásticas reinstauram a confusão onde se desejaria ao menos um certo apaziguamento dos espíritos.

E também é claro que mais aumenta a confusão quando se constata a insuficiência coercitiva de textos legais incompatibilizados, de um lado, com a prática informal do direito e, de outro, com o revide intrinsecamente normativo dos que agem no exercício do poder.

Ainda quanto ao erro de proibição e desconhecimento da lei, não custa aduzir, a título de ilustração, que o sólido edifício conceitual de ambos os institutos já começa a apresentar sérias rachaduras estruturais. E quem as aponta são justamente aqueles que ainda ontem se faziam guardiões do novo modelo – até então reputado de indiscutível superioridade técnico-dogmática.

Fatos típicos, mas lícitos (esportes violentos, intervenções cirúrgicas, lesões corporais consentidas, dentre outros) já não são assim tão típicos. Melhor dizendo, perdem a nota de tipicidade. Com mais clareza: passam a ser atípicos. Ora, isso repercute no sistema. O erro de proibição, apesar dos pesares, se transforma em erro de tipo. Fica o dito pelo não dito. Ou seja, descobre-se que esta é a melhor maneira de se retificar, com elegância, o que antes se afirmava com a mão direita sobre a Bíblia Sagrada...

Como sempre, ou quase sempre, há também uma razão subjacente: o desafogo dos cartórios criminais. A transformação do fato típico, mas lícito, em fato atípico, impede a abertura de processos. Bandeira ideológica: mais direito social, menos direito penal.

É que, na expressão de Juarez Cirino dos Santos, o quadro do erro "foi mutilado na lei brasileira, pela exclusão do erro sobre a existência da norma jurídica – a modalidade mais freqüente de erro de proibição – , com grave lesão ao princípio de culpabilidade" (Teoria do crime. São Paulo: Acadêmica, 1993, p. 68). O mesmo autor, voltando ao tema: o princípio da culpabilidade, inerente ao Estado Democrático de Direito, não poderia ser cancelado para garantia da “eficácia da lei penal". Em outras palavras, "não é o princípio da culpabilidade que deve se adequar à lei, mas a lei que deve se adequar ao princípio da culpabilidade, sob quaisquer critérios de interpretação" (A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001, p. 242/243).

Em verdade, o desconhecimento ou erro sobre a lei, como lembra Fernando Galvão, em obra escrita em parceria com Rogério Greco, "normalmente conduz ao erro sobre a ilicitude do fato a que a lei se refere, de modo que as conseqüências práticas de tal erro irão repercutir no juízo de censura penal" (Estrutura jurídica do crime. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999, p. 473). A atuação da política criminal, diante da correspondente inexigibilidade de outra conduta, haveria de prevalecer como elemento catalisador da decisão adequada, em favor do acusado.

Seja bem-vindo, século XXI!

7. Dogmática jurídica: revisão crítica

Fundamental, pois, nos primeiros passos de revisão crítica do direito – e de sua dogmática – é a conscientização do processo real de "descoberta" das premissas, ainda mais que as centenas de teorias constantes do cardápio, além de incompatíveis entre si, são utilizadas, não raro, por descuido ou incompreensão de seu alcance, ou então propositadamente, a título de ficção. Apesar das aparências, elas não sustentam em absoluto o direito, traduzindo no máximo simples apoio retórico de que se necessita socialmente para a justificação da conduta. A sociedade, como os indivíduos, parece acalentar aos poucos necessidades psicológicas de imprevisíveis resultados. Questão de sobrevivência. O neurótico jamais sobreviveria, enquanto neurótico, sem os variados mecanismos de defesa que recompõem a seu modo o equilíbrio homeostático da natureza humana.

Esse equilíbrio homeostático, apanágio igualmente do homem normal, pode ser obtido de outra forma, na tarefa de percepção do objeto e limites da dogmática jurídica.

Dogmática jurídica é metalinguagem do direito, é jurisgrafia, é jurilogia, cumprindo-lhe reter em suas técnicas descritivas, explicativas e prospectivas, o sumo ou essência dos fatos em suas recíprocas influências, em suas metamorfoses.

Compreende-se, com efeito, o desvalor dos discursos "ontológicos": invocados para apoio retórico, subvertem o potencial crítico dos juristas se estes acreditam efetivamente em seu caráter científico, quando se sabe e se comprova, sem dificuldades, que a essência do jurídico é preconstituída pela vontade, ação e liberdade humanas. Leis e teorias não passam de instrumentos ocasionais e descartáveis na composição de uma realidade subjacente de cunho dinâmico, e que todavia os reclama, qual processo de racionalização revitalizante.

Só o futuro dirá se os juristas estão dispostos a manter as aparências, sinal de comodismo e de má-fé, ou de romper, por instantes, um equilíbrio homeostático em débito com a verdade e em descompasso com a via alternativa da libertação.

Como quer que seja, continuemos em busca de uma verdade mais sólida, mais consistente. A reconstrução dogmática pressupõe a consciência de uma construção prévia, intercalada ou concomitante: a construção social do direito.

8. Construção social do direito.

A visão sistemática do direito, ora identificado com a lei ou costumes, ora identificado com pretensas estruturas lógico-objetivas (natureza das coisas, idéia de justiça etc.) há de ceder terreno a uma visão um pouco mais modesta e consciente de suas limitações. Trata-se de uma espécie de visão crítica, no sentido de percepção das contradições teóricas no processo de identificação e análise do fenômeno jurídico. E o primeiro passo de superação dessas contradições consiste precisamente em aceitá-las como simples tentativas de substituição retórica do próprio fenômeno, que se denota, com clareza, histórico-social.

Direito é construção humana e, por isso mesmo, não se acomoda a figurinos estanques de enganosa beleza ontológica. Não se confunde com justiça, formal ou material, nem corresponde às instruções do legislador, num regime político de separação de poderes. O direito reside no fato que, em si e por si, no processo de interação humana, alcança objetivamente a coercitividade normativa que por definição se lhe atribui. Tudo o mais é fantasia, ilusão, engano, mentira, engodo, malversação.

9. Fato normativo

Refiro-me ao fato humano circunstancial intrinsecamente normativo. São os homens, em suas relações de convivência, que forjam o sinete de uma juridicidade submetida, em última instância, ao desenrolar dos acontecimentos. O que "deve ser" (normatividade) se funde no próprio "ser" (efetividade). Ao vitorioso, o direito. Portanto, metodologicamente, é preciso aguardar a eclosão do fato ou de sua virtual emergência, em termos de inevitabilidade histórica, para se afirmar de sua juridicidade.

Forneço um exemplo, bastante didático. D. Pedro II, no Brasil, mesmo após o 15 de Novembro de 1889, tinha a seu favor todo um arcabouço jurídico-normativo. Realisticamente, porém, acabou cedendo, segundo suas próprias palavras, ao "império das circunstâncias". Esse "império das circunstâncias", em letras minúsculas, acabou prevalecendo sobre a Constituição do Império...

E outras Constituições tivemos, com ou sem legitimidade popular, mas que alicerçaram, a seu modo, direta ou indiretamente, o direito imposto pelo poder do mais forte.

Em poucas palavras: o fato, como processo histórico, é que determina o direito. Inútil identificá-lo com a lei (simples projeto de direito) e muito menos com a justiça, porque nos anularíamos como seres jurídicos. Afinal, inexiste direito hodierno que não lance raízes no tempo (e no espaço) sobre lutas e martírios, desigualdades e privilégios, miséria e opressão. E o direito, em sua dinâmica, ainda não se libertou dessas amarras.

“Somente uma teoria do direito embebida de história, que não se limite à dogmática jurídica, é capaz de dar conta de que o direito não passa de um fenômeno histórico e que o direito positivo de hoje corresponde a certas formas de organização da sociedade”, adverte Fernando Herren Aguillar (Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 144). Isto não é o bastante, nem significa perseguir o justo objetivo ou “ buscar leis históricas de validade universal, como em certa tradição marxista”. É mais, todavia, do que a dogmática jurídica, confinada ao oferecimento de “respostas práticas eficazes e fundadas sobre o direito positivo, a jurisprudência e a organização das instituições jurídicas”(p. 140).

Daí a pergunta: com que se preocupam, por exemplo, os penalistas?

Por incrível que pareça, ainda se preocupam com a "teoria do crime", a ponto de assinalarem "progressos" em sua esquematização formal. Esquecem, no entanto – ou simplesmente ignoram – que o delito, como fenômeno jurídico, continua apegado a condicionantes de natureza histórico-social. O direito é o certo e o errado, ao mesmo tempo, porquanto se concretiza historicamente. Depende o direito (e, pois, o delito) do grau de liberdade desfrutado por quem, por algum motivo, se vê na contingência de agir, fazer, executar, contribuindo com seu gesto ou omissão para a prevalência fática da juridicidade sob seu comando, ainda que compartilhado. Vale o raciocínio para os ilícitos de todos os demais ramos do direito: civil, trabalhista, constitucional, administrativo etc.

10. Liberdade de ação

Grau de liberdade: quem o condiciona?

Todos e cada um, de modo particular. Esquematicamente, no mundo moderno, pode-se falar em lei, ideologia e intérprete. Quer dizer, a norma geral positivada, a cargo do Estado-legislador; as idéias disseminadas no meio social; e a personalidade de quem, nas circunstâncias, se investe de algum poder de decisão.

A norma geral positivada é a Constituição histórica, em primeiro lugar. Depois, a lei propriamente dita, votada pelos parlamentos. Por extensão, os atos normativos de usurpadores e revolucionários, detalhe que facilita a compreensão do caráter contraditório do próprio direito.

Acontece, no entanto, que o processo de subsunção ou enquadramento fático-normativo implica a interferência dos demais agentes ou fatores: ideologia social e personalidade do intérprete. Inevitável assim a interpenetração dialética de valores em conflito, a sugerir um desfecho impregnado de engajamento ideológico, em possível contraste com algum outro, igualmente juriferante.

Em suma: presente a liberdade de ação, prevalece a vontade de quem opta, no exercício do poder. Vontade e liberdade fecundam, assim, o direito emergente, sem que possa falar em cada caso de efetivo respeito à lei, ou à norma geral, ou de submissão aos imperativos do bom senso e da justiça. O direito é humano demais para ser identificado com virtudes que reservamos, de preferência, para os humildes e mansos de coração. E os humildes e mansos de coração dificilmente desfrutam do poder. Sofrem, isto sim, os seus efeitos.

Até mesmo entre os afortunados, mais próximos do poder político, se mostra impossível a uniformização do direito. Nenhuma de suas fontes formais (lei, ideologia, intérprete) se harmoniza ideologicamente. Há sempre um descompasso, uma disritmia, um desacordo de idéias e de valores que desembocam no desempate comprometido e comprometedor, inclusive no âmbito do poder judiciário. Não basta ser juiz para ser justo. Para tanto, é preciso ter estatura de juiz, ou seja, a deliberada intenção, à custa de sólida formação moral, de dar a cada um o que é seu, em função do bem comum e dos interesses da coletividade.

11. Dialética negativa

Ora, em qualquer área jurídica (inclusive jurídico-penal, escolhida por modelo e referência) só são respeitados o bem comum e os interesses da coletividade quando esta, através de suas instituições ou segmentos, condiciona e limita a vontade e liberdade do intérprete, operador do direito. Forma-se então o que podemos chamar de dialética positiva, para contrastá-la com a dialética da divergência, e por isso negativa, relacionada com as situações de conflito resolvidas aleatoriamente.

Não se pergunte, pois, se há juridicidade nos seqüestros e extorsões, no tráfico de drogas, na receptação e no contrabando, nas imprudências de trânsito, na organização de bandos ou quadrilhas, nas contravenções em geral. Não se pergunte se há juridicidade nas práticas abortivas, nos homicídios, nos maus-tratos, nas calúnias e injúrias, nas apropriações indébitas, nos peculatos e nas fraudes, nas lesões corporais, nos motins, nas revoltas, nas conspirações militares, nas sedições, nas tentativas de golpe de Estado. À luz do sistema legal é claro que existe, em tese, injuridicidade. Mas o que importa ao penalista é a chance de abertura de processo, são os fatores de sua estabilização ou desequilíbrio, é seu possível desfecho através de uma decisão formal.

Para isso, pouco valem as teorias jurídicas, as erudições doutrinárias, as regras e princípios processuais e de interpretação e aplicação do direito, que se revelam antagônicos e passam a depender do horizonte de raciocínio e liberdade de ação de vários protagonistas.

Também o Estado, por seus agentes, infringe as regras que institui, na certeza ou na esperança de uma impunidade consentida, digerível pelo sistema. Mesmo que se chegue à reta final, já sob a responsabilidade do juiz, não há como desconhecer, de sua parte, se útil e necessária, uma propositada reinterpretação dos fatos e do direito, em função justamente de sua liberdade, de sua vontade, de seus gostos e preferências, de seu caráter, de suas idiossincrasias.

Basta haver intérprete para se ter certeza da soberania de um pensamento original e exclusivo, em busca de um objeto predeterminado. É de seu gesto, porém, de sua escolha, e não de interpretações objetivas, no jogo de teorias e argumentos em disputa, que nasce o próprio direito, em constante processo de consolidação ou mudança, no contexto das interações humanas.

12. Dogmática e sociedade

Fala-se, na dogmática penal, em conflito aparente de normas, em estrutura ontológica do crime, em erro de tipo e de proibição, em antijuricidade formal e material, em concurso de delitos, em natureza e fins da pena, em política criminal e penitenciária. Não se fala, entretanto, no essencial: a efetiva participação da sociedade, como um todo, na elaboração do próprio direito, o que torna secundárias as questões sistemáticas ou terminológicas. Sistemas e conceitos são simples instrumentos formais de leitura e explicação de uma realidade rebelde, no entanto, à dogmatização. Prepondera no direito a relativa autonomia de suas fontes, o que desautoriza qualquer tentativa de simplificação metodológica.

O próprio legislador constituinte, ao separar os poderes do Estado, formaliza a expansibilidade das divergências. E ao instituir o tribunal do júri chega às raias da perfeição: disciplina com a mão direita os crimes dolosos contra a vida; com a esquerda, legitima o descumprimento de suas prescrições.

Como quer que seja, não é a exigência objetiva de "dolo específico" que impede a delituosidade do dano em cadeia pública cometido por preso em fuga; não é o "espírito" da lei que equipara o revólver de brinquedo ao revólver de verdade, para efeito de majoração da pena do crime de roubo; não é a "teoria da consumação" que dispensa a subtração da coisa, no latrocínio; não é a "ação finalista" que reestrutura, com maior equilíbrio e justiça, os "elementos do crime"; não é a "política criminal" que alicerça intrinsecamente o rigor ou abrandamento das penas; nem são as "descriminantes" que, por si sós, no isolamento de suas "essências", justificam as condutas aparentemente criminosas.

Não, quem resolve essas questões é a própria sociedade, em função e a partir de um conteúdo que ela preenche historicamente, ao sabor das circunstâncias. Nenhum mistério: o direito retrata o seu autor, descreve o próprio homem em sua trajetória existencial.

Insisto: quem decide, apesar das encenações dogmáticas, é a própria sociedade, através de seus órgãos, de seus agentes, de suas instituições, de cada indivíduo em particular, quer à revelia do Estado, quer com seu beneplácito. É falsa, aliás, a oposição Estado/Sociedade. Ninguém consegue ser agente do Estado sem participar ao mesmo tempo da trama social como cidadão comum. A ninguém é dado integrar a Sociedade, como pessoa do povo, sem interferir de algum modo nos destinos do Estado. Inexiste direito estatal em permanente conflito com o direito da comunidade. Há, sim, um só direito, construído assistematicamente; um direito essencialmente contraditório, em razão da diversidade ideológica de suas fontes geradoras, atreladas ao próprio homem, à sua natureza igualmente contraditória.

É a contradição, pois, que há de nortear metodologicamente a superação das próprias teorizações dogmáticas, porque estas, afinal, também se revezam nas preferências de seus artífices e não conseguem atingir o âmago da questão, relacionado com a historicidade do fenômeno jurídico. Relacionado, portanto, com a mutabilidade valorativa de critérios e de condutas nas alternâncias do poder. O herói de ontem – reza a cartilha da história – pode transformar-se no vilão de amanhã. Basta apenas que mudem seus juízes.

13. Em síntese

Através de uma visão crítica se esboça uma tentativa de retorno metodológico à verdade compatível com os fatos. Se os fatos – o direito, em sua historicidade – se revelam contraditórios, cabe ao jurista curvar-se à evidência do fenômeno para dele extrair suas próprias verdades objetivas.

Há riscos e senões nesse processo, porque os fatos não falam por si. Falam, sim, através do observador crítico, que os cerca e persegue estrategicamente à custa de seu raciocínio, de sua intuição, de sua inteligência. Raciocínio, intuição e inteligência se mostram, no entanto, intercomunicáveis e não esbarram em preferências ideológicas se comprometidas com uma verdade que as ultrapassa, em sua objetividade.

A lógica do direito é a lógica da dinâmica social. Esta, por sua vez, exige e supera ao mesmo tempo parâmetros normativos de conduta, condicionados na prática à subjetividade valorativa de cada protagonista histórico. Importa, aí, o gesto definitivo de rejeição ou escolha, que não impede reinvenções adaptativas ou eventuais acomodações táticas.

O drama dos juristas – e tragédia para seus discípulos – reside na superficialidade de suas explicitações dogmáticas, que não passam de simples justificações retóricas, fragmentadas, de uma realidade melhor compreendida quando analisada através da percepção de um costumeiro "jogo de alianças", no exercício compartilhado do poder. O direito, é certo, em sua concretude histórica, depende da força (guerras, invasões, revoluções, dominações políticas etc.), mas depende igualmente, sobretudo em sua fase de consolidação, em nível de soberania interna, de constantes trocas de favores, de eventual aglutinação de esforços, de parcerias alternativas, de adesismos interesseiros; enfim, de intercâmbio associativo de condutas. Questão, no fundo, de vontade e liberdade – não importa de quem – transformadas em ação (ou omissão) de caráter objetivamente normativo.

Os ditadores também dormem, sem que pereçam as ditaduras. Quem governa, administra, legisla, opina ou decide, em todas as instâncias e papéis da vida social, necessita de apoio logístico, necessita de cumplicidade. Não são as constituições nem as leis que orientam o comportamento de seus intérpretes oficiais, ainda que juízes das supremas cortes. Precisam eles de aliados, nas decisões, e facilmente os recolhem na facção da sociedade que se harmoniza com seus valores. Assegurada, previamente, a liberdade de ação, prepondera a vontade de agir, que se esconde ou se manifesta ora na invocação de textos legais, ou de seu "espírito", ora na referência a princípios hermenêuticos não escritos, centrados na idéia de justiça ou de oportunidade política.

Em suma: os intérpretes refletem e constroem as contradições do direito na medida em que se apegam à lei ou à ideologia social, na hipótese de conflito, engajando-se eticamente no processo pelo grau de vontade e liberdade conformadoras da opção. Em termos dialéticos, todavia, inexiste normatividade em qualquer da fontes formais do direito, assim como inexiste teoria dogmática em condições de apontar os rumos de uma juridicidade à espera de conscientização objetiva.

Segue-se de tudo isso a importância pedagógica, nos cursos universitários ligados ao direito, de disciplinas que registrem a liberdade da história como fator primordial de libertação do próprio homem, agente e construtor de seu destino, e portanto responsável, nos limites de suas forças e na proporção de seus ideais.

Florianópolis, 29 de julho de 2007.

Referências bibliográficas:

AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Max Limonad, 1996.

BASTOS, João José Caldeira. Curso crítico de direito penal. Florianópolis: Obra Jurídica, 1998.

GALVÃO, Fernando; GRECO, Rogério. Estrutura jurídica do crime. Belo Horizonte: Mandamentos, 1999.

SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria do crime. São Paulo: Acadêmica, 1993.

A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001.

João José Caldeira Bastos

João José Caldeira Bastos, professor de Direito Penal da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina; professor aposentado de Direito Penal da Universidade Federal de Santa Catarina.Código da publicação: 1856

Como citar o texto:

BASTOS, João José Caldeira.Reconstrução crítica da dogmática penal. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, nº 254. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-penal/1856/reconstrucao-critica-dogmatica-penal. Acesso em 25 nov. 2007.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.