Os juízes estão habilitados pela Constituição da República para decidir sobre a liberdade e o patrimônio das pessoas. O poder normativo de que dispoem, quer dizer, de julgar e executar suas decisões, de acordo com o ordenamento jurídico, constitui uma das garantias do Estado de Direito. Trata-se de um poder de uma importância decisiva , tanto para a salvaguarda da condição de cidadão titular de direitos e deveres como, e muito especialmente , para preservar a credibilidade e a estabilidade institucional do Estado democrático.

Com efeito, do Poder Judiciário se esperam muitas tarefas: que defenda nossa liberdade, que nos proteja frente aos abusos dos poderes públicos , que condene a ação delitiva, que inviabilize qualquer forma de trabalho indigno, que promova a igualdade entre os indivíduos, que tutele a quem ainda não há nascido, que ponha fim a uma sociedade ou vínculo matrimonial de quem se embarque nestas decisões tão íntimas e pessoais, enfim, que atue como agente construtor de uma comunidade de homens livres e iguais , unidos por uma comum e consensual adesão ao direito e em pleno e permanente exercício de sua cidadania. E por aí poderíamos seguir.

Esta reduzida mas significativa mostra das inúmeras atribuições institucionais que cabem aos membros do Poder Judiciário põe de manifesto a importância que adquire o processo como meio formal de inviabilizar, em um entorno social prenhado de assimetrias e desigualdades, qualquer tipo de dominação e interferência arbitrária recíprocas e, na mesma medida, de permitir, estimular e garantir a titularidade e o exercício de direitos de todo ponto inalienáveis e que habilitam publicamente a existência dos cidadãos como indivíduos plenamente livres [2]. Afinal, o grande problema da época contemporânea já não é tanto o da convicção ideológica, das preferências pessoais, do subjetivismo inconsistente ou das convicções íntimas do juiz, enquanto mediador.

É o de que o cidadão (ou se se preferir, do cidadão enquanto tal, como indivíduo plenamente livre, dono ou senhor de si mesmo – segundo a célebre fórmula do direito romano, recuperada pelo republicanismo moderno), destinatário do provimento, do ato imperativo do Estado, que no processo jurisdicional é manifestado pela decisão, possa participar de sua formação e de eficazes (adequados e acessíveis) medidas de controle, com as mesmas garantias e em simétrica igualdade de oportunidades, podendo compreender por quê, como, de quê forma e com que limites o Estado atua para resguardar e tutelar direitos, para negar pretensos direitos, para impor obrigações e assegurar o cumprimento de deveres. Em síntese, é tornar efetiva a famosa “eterna vigilância cidadã ” republicana, que trata de evitar que o abuso de autoridade por parte dos magistrados rompa os vínculos da igualdade cidadã e degrade a res publica a imperium.

Sem embargo, parece haver certo consenso no sentido de que o atual modelo jurídico-processual já não mais atende às exigências de justiça que norteiam o desenho institucional do Estado democrático moderno.

Assim que o problema cardinal passa a ser, hoje mais que antes, a eleição de meios e instrumentos processuais úteis, fiáveis, adequados e funcionais para a árdua tarefa de dizer a justiça no caso concreto de forma rápida, legítima e eficaz. De uma maneira geral os operadores jurídicos procedem em relação com isto ainda de maneira arbitrária. A moderna teoria do processo e da argumentação jurídica alcançou, contudo, consideráveis progressos nesse terreno, elaborando de maneira muito convincente regras metodológicas e processuais mais céleres e prescritivas de argumentação e de preferência. A desvantagem é que nem sempre estas regras são, em verdade, apropriadas para o processo judicial [3].

E isto porque, em verdade, o processo judicial é, antes de tudo, uma atividade estratégica ; aspira, em considerável parte, a obter uma utilidade e não só conhecimento verdadeiro, pois não é autônomo; os participantes estão sujeitos às normas jurídicas, inclusive a normas defeituosas; o processo não pode estender-se até o infinito, tampouco até a “saturação dos argumentos”, senão que termina também sem que medeie o consenso. Hipocrisias à parte, o processo não deve servir somente à verdade ou à justiça, mas, assim mesmo e antes de tudo, à paz pública, razão pela qual as sentenças judiciais, também as (sentenças) incorretas, fazem a coisa julgada, o que não somente é completamente impossível com o discurso prático geral senão que igualmente inconcebível em um Estado democrático que prima pela justiça concreta, isto é, pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Com efeito, que todos os participantes em um processo judicial “esperem” que se argumente racionalmente, parece-me, desde uma ótica da experiência judicial prática, mais que duvidoso (afinal, as partes podem mentir, ocultar provas e dissimular ou manipular os fatos).

De fato, se analisamos o caso desse discurso jurídico particular mas absolutamente central na experiência jurídica que é o processo, se confirmam as dificuldades com que tropeça a representação – como a das teorias processuais da argumentação – do processo como discurso em que diferentes falantes formulam argumentos considerados capazes de obter consenso. No processo não são livremente discutíveis todas as questões ( como em câmbio sucede nas condições comunicativas ideais), senão somente as condições pertinentes ao processo mesmo e, como tais, admitidas.

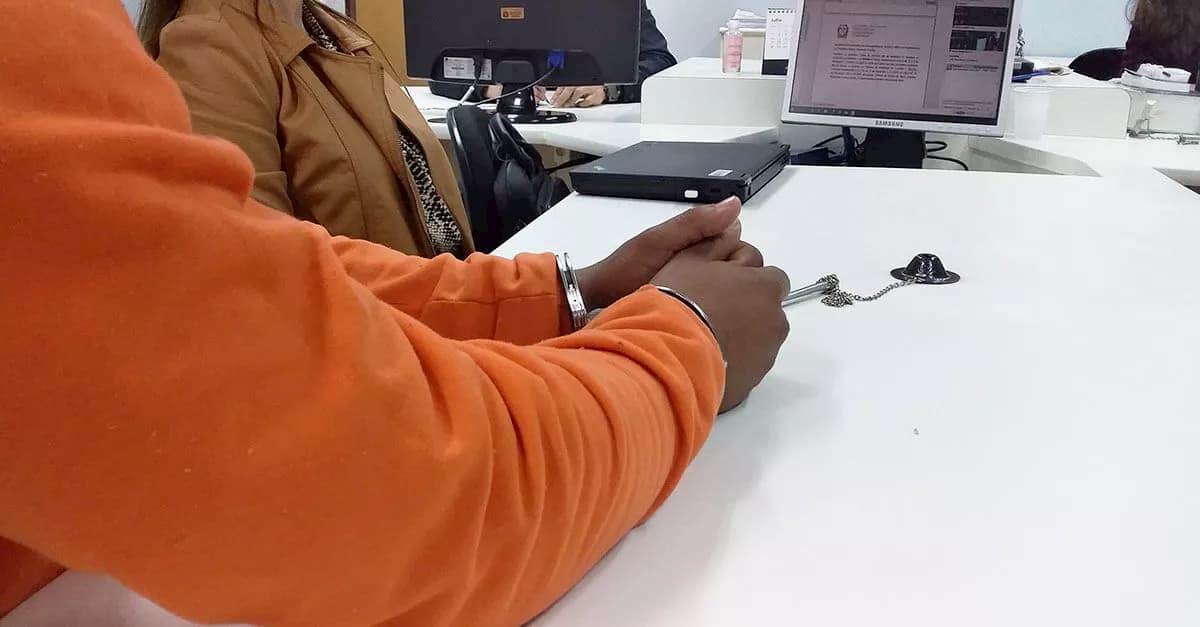

Ademais, ainda frente a um grande esforço da civilização jurídica por garantir uma série de aspectos, como o contraditório, e a dignidade igual – teoricamente ao menos – das partes, os papéis no processo estão sempre distribuídos de modo desigual: por exemplo, o acusado no processo penal não comparece por sua espontânea vontade, senão porque se lhe convoca pela força. É também inegável que no processo a discussão e a decisão devem submeter-se a regras de procedimentos prefixadas, enquanto que a sentença do juiz deve, ou ao menos deveria, intervir em prazos breves, em todo caso em prazos conceitualmente limitados.

Por último, a discussão entre as partes não termina com um acordo senão com uma sentença que cria distância entre elas e resolve de uma forma necessariamente autoritária a controvérsia. Decidir significa produzir um vínculo antes de que no discurso se haja alcançado o consenso. Se houvesse consenso não existiria controvérsia. Este aspecto, o da presença de limites e vínculos no processo - entendido como o lugar privilegiado de uma discussão ordenada e ritualizada - e o raciocínio jurídico - entendido como um modelo de prática orientado à deliberação - introduzem uma distância insuperável respeito ao modelo de discussão aberta e infinita concebido por algumas teorias processuais e argumentativas contemporâneas.

A diferença do que sucede em outros “casos especiais” de discurso prático, como por exemplo no juízo moral, o juízo jurídico pode desenvolver-se e concluir-se somente no marco das condições particulares estabelecidas no ordenamento jurídico, e requer a intervenção de sujeitos – com os juízes – expertos e dotados de autoridade institucional. Em outras palavras, existe no juízo jurídico um elemento inevitável de autoridade, ajudado pela força, que falta em outras formas do discurso prático; de modo que, aplicando ao processo o conceito de discurso, tal como propoem as teorias processuais da argumentação jurídica, se corre o risco de perder de vista algumas características específicas do processo mesmo presentes no contexto técnico representado pelo universo do discurso jurídico.

E uma vez que o processo e as decisões jurídicas constituem , seguramente, um dos mais relevantes instrumentos de realização do direito, todas as dimensões do fenômeno jurídico acabam por abicar no e irradiar do juízo decisório e nos desvelam o modelo metodológico e processual que nele se assenta – e é este, se bem visto , o aspecto nuclear do contributo das mais recentes doutrinas metodológicas e processuais. Dito de outro modo, seja com Gadamer, Esser, Kaufmann, Alexy , Dworkin ou Zaccaria, porque direito é interpretação (e diante da inseparabilidade do conhecer e o interpretar e do interpretar e o aplicar), não há direito que não seja, dentro de um parâmetro de controle da correção da interpretação, direito aplicado.

Trata-se, para este novo despertar da consciência hermenêutica dos juristas, da perspectiva que participa da orientação geral (tanto no âmbito do Common Law como no sistema do Civil Law), dirigida a ligar o conceito de positividade jurídica com o âmbito da realização concreta do direito no momento da decisão do juiz , quer dizer, de um ponto de partida hoje prevalecente na teoria contemporânea do direito: a tese de que o procedimento judicial forma o ponto central prospectivo desde o qual se deve analisar o sistema do direito. Com efeito, a participação do pensamento jurídico que assim se convoca, entretece o direito judicial ; o desenvolvimento da normatividade que se lhe deve, permite qualificá-lo como verdadeira “fonte do direito justo”; e as novas experiências proporcionadas pela prática processual estão na base da (permanentemente atuada) recomposição problemática da juridicidade vigente.

Quer dizer que , afinal , ninguém escapa ao envolvimento da teia cujo sentido se busca decifrar: o direito radica na prática [4], apresentando, como esta, uma incontornável historicidade que define o caráter nuclearmente circular, dialético, processual e problemático da reconstituição de qualquer de seus horizontes ético-normativos . Neste contexto, as decisões judiciais representam – tanto no âmbito da tarefa interpretativa , como na esfera do direito processual – referentes circunstancialmente mobilizáveis que a traduzem, onerando ainda mais o sujeito-intérprete e concorrendo para garantir ( através da série de recorrências procedimentais que a conformam) a virtuosa racionalidade da tarefa do seu experiencial enriquecimento.

Por conseguinte , e sob essa perspectiva , parece razoável supor que a finalidade do processo radica, ultima ratio, no dever de todo operador jurídico de instrumentalizá-lo e atuá-lo em razão da pessoa e para a pessoa humana, no sentido de oferecer soluções a problemas práticos, delimitando (mais do que compondo conflitos) por uma via civilizatoriamente conflitiva os campos em que os interesses individuais, sempre a partir das reações do outro, possam ser válida, legítima e socialmente exercidos , isto é, no dever de assegurar e promover a liberdade e a igualdade necessárias para que os indivíduos possam, como partes interessadas e na qualidade de sujeitos destinatários de um ato imperativo do Estado (acórdãos, sentenças, etc.), dispor de plena capacidade para participar legitimamente de sua formação por meio de eficazes medidas processuais de controle, a fim de evitar que o abuso de autoridade, o subjetismo desregrado ou a falta de correção moral por parte do operador do direito rompa os limites que asseguram o âmbito prático da decisão (da interpretação e da aplicação) justa.

Notas:

[2] Uma observação paralela acerca da noção de liberdade: o liberalismo entende por liberdade somente a liberdade negativa, e esta é definida de tal maneira que uma pessoa é livre quando está livre de coerção, quer dizer, que não há ninguém nem tampouco uma lei que lhe ponha impedimentos. De liberdade positiva se fala, em câmbio, quando uma pessoa tem a capacidade e a oportunidade de atuar, ou seja, de que o Estado não só deve proteger senão também ajudar o indivíduo, de criar oportunidades para que o indivíduo se possa ajudar a si mesmo. Para citar um exemplo que se encontra em Hayek: no primeiro caso, um montanhês que cai em um abismo do qual é incapaz de sair, é livre neste sentido porque não há ninguém que o impeça de sair; já no caso de liberdade positiva, nosso montanhês precisamente não seria livre neste sentido, se não pode sair, ainda que ninguém o impeça – falta-lhe a capacidade e a oportunidade de atuar. O direito proíbe, por exemplo, matar a outro indivíduo se não é em circunstâncias muito extremas, e isso supõe uma restrição óbvia de meus cursos de ação, supõe uma interferência. Mas dita interferência não é arbitrária, senão que precisamente está justificada pela proteção geral da liberdade dos cidadãos, assim que não pode implicar uma violação de minha liberdade mais que em um sentido muito primário. No mesmo sentido, seguramente não seríamos verdadeiros cidadãos se o direito consentisse a alienação de nossa liberdade, se, ponhamos o caso, reconhecesse validez pública a um contrato civil privado, livremente subscrito – coacti volunt –, por meio do qual uma das partes se vendesse a outra na qualidade de escrava, participando do preço. Há direitos de todo ponto inalienáveis, como o direito a não ser “objeto” ou propriedade de outro. E são inalienáveis, porque não são direitos puramente instrumentais, senão direitos constitutivos do homem mesmo como âmbito de vontade soberana: direitos que habilitam publicamente a existência de in-divíduos dignos, separados, livres e autônomos. Certamente que o fato de que a lei limite nossa capacidade de eleição, proibindo a alienação voluntária da própria liberdade é uma interferência. Mas bem sabemos que não nos molestam as interferências como tais, senão somente as interferências arbitrárias. As interferências legais não arbitrárias não somente não diminuem ou restringem em nada a liberdade, senão que a protegem e ainda a aumentam, como claramente se pode constatar nos exemplos aquí mencionados. Sem inalienabilidade legal da própria pessoa – para seguirmos no exemplo dado- , não há liberdade, nem há dignidade, e nem, se bem observado, existências políticas individuais, autônomas e separadas. Trata-se, em síntese, de uma concepção robusta de liberdade, aqui entendida em seu sentido republicano-democrático, como “não interferência arbitrária”, ou seja, como um aparato histórico-institucional que imponha ao Estado a obrigação de assegurar e de promover a liberdade necessária para que o indivíduo possa autoconstituir-se como entidade separada e autônoma, e que, em igual medida, garanta ao mesmo plena capacidade para resistir à interferência arbitrária não somente do próprio Estado, mas também de si mesmo e de todos os demais agentes sociais. Esta restrição legal ( como não interferência arbitrária e própria da liberdade republicana) característica de nossas democracias é um dos testemunhos mais patentes do fato de que a base do mundo político moderno foi sentada pela tradição republicana. Representam o núcleo duro republicano de nossas democracias, resistentes até agora (embora por vezes mitigadas e vilipendiadas de forma dissimulada) à “desconstrução” que o liberalismo operou na modernidade.

[3] Diga-se, neste passo, que os modelos standard do discurso e da argumentação jurídica resultam igualmente insuficientes, enquanto que : a) descuidam ou não tratam em absoluto de aspectos muito importantes do problema da legitimação do direito a partir de uma prévia concepção acerca da natureza humana ( de sua existência individual, separada e autônoma) ; b) não oferecem um método que permita, por um lado, analisar adequadamente nossas capacidades, habilidades e limitações ao levar a cabo a operacionalização dos processos racionais de argumentação jurídica e, por outro lado, avaliar seus resultados e impactos no que se refere às nossas intuições e emoções morais ( tanto as culturalmente formadas como, e principalmente, as de raiz biológica); e c) têm um interesse muito limitado (se é que contam com algum) para o contexto político de factibilidade ou aplicabilidade das propostas que lhes servem de fundamento, ao tempo que resultam escassamente críticos em relação aos modos de articulação e as conseqüências dos vínculos sociais relacionais (de autoridade, de comunidade, de igualdade e de proporcionalidade) por meio dos quais os humanos constroem estilos aprovados de interação e de estrutura social, enfim , dos direitos e deveres que surgem da iniludível vida comunitária.

[4] Como assim também a própria hermenêutica: Hermes, o mensageiro dos deuses, exercia uma atividade de tipo prático, levando anúncios, advertências, profecias. Em suas origens míticas, assim como depois ao longo de sua história, a hermenêutica, como exercício transformativo e comunicador, contrapõe-se à teoria como contemplação de essências eternas, inalteráveis por parte do observador. É sobretudo a esta dimensão prática à que a hermenêutica lhe deve sua qualificação tradicional: hermeneutiké téchne , ars interpretationis , Kuns der Interpretation: arte da interpretação como transformação, e não teoria como contemplação. Contudo, a derivação a partir de Hermes é uma reconstrução a posteriori. Kerényi, que se ocupou da questão, aclara o assunto: Hermenéia, palavra e realidade, se encontra na base de todas as palavras derivadas da mesma raiz e de tudo o que se “parece” com elas: de hermenéus , hermeneutés, hermeneutiké.(...) ; não tendo , entretanto, nenhuma relação lingüístico-semântica – a parte a semelhança fonética – com Hermes, o deus de que ainda partem inúmeros doutrinadores – quiçá influenciados por August Boeckh – em suas respectivas apresentações da hermenêutica .

Atahualpa Fernandez e Athus Fernandez

Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA ;Professor Colaborador (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado);Athus Fernandez: Acadêmico de Direito/Unaerp y Becario en el Laboratorio de Sistemática Humana/UIB.

Código da publicação: 1532

Como citar o texto:

FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Athus..Justiça e processo. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 3, nº 197. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/1532/justica-processo. Acesso em 24 set. 2006.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.