Em meados do século XIX, Charles Darwin se uniu à cadeia de cientistas que, desde Aristóteles, e passando por Descartes, Galileu e Newton – entre muitos outros -, haviam contribuído para destroçar os esquemas de um mundo animista, criado e mantido por espíritos. A diversidade da vida explicada por Darwin obedecia às leis da natureza. O impacto de seu Origin of Species foi gigantesco: a primeira edição do livro se esgotou no mesmo dia em que foi publicado, 24 de novembro de 1859.

A teoria que Charles Darwin inoculou em nosso pensamento a respeito da evolução através da seleção natural implicou não só uma mudança radical de nossa percepção acerca do mundo, como jugulou qualquer pretensa “superioridade” do existir humano e significou o primeiro mecanismo aceitável sobre a evolução sem qualquer mediação de um desenhista . A opinião dos humanos sobre suas próprias origens mudou, deixando de fora a versão bíblica da criação especial à imagem e semelhança de Deus, para ceder passagem ao Símio ancestral do qual todos nós descendemos.

Darwin sofreu a burla de muitos de seus contemporâneos. São célebres as caricaturas nas quais se lhe apresenta com o corpo de um símio. Muitos anos depois, regimes políticos como o soviético dedicaram seus esforços a silenciar os aspectos inconvenientes do neo-darwinismo, como o do azar que subjaz às mutações genéticas. E o fundamentalismo cristão segue insistindo nos Estados Unidos (mas não somente ali) em que se considere a Bíblia uma alternativa científica à seleção natural.

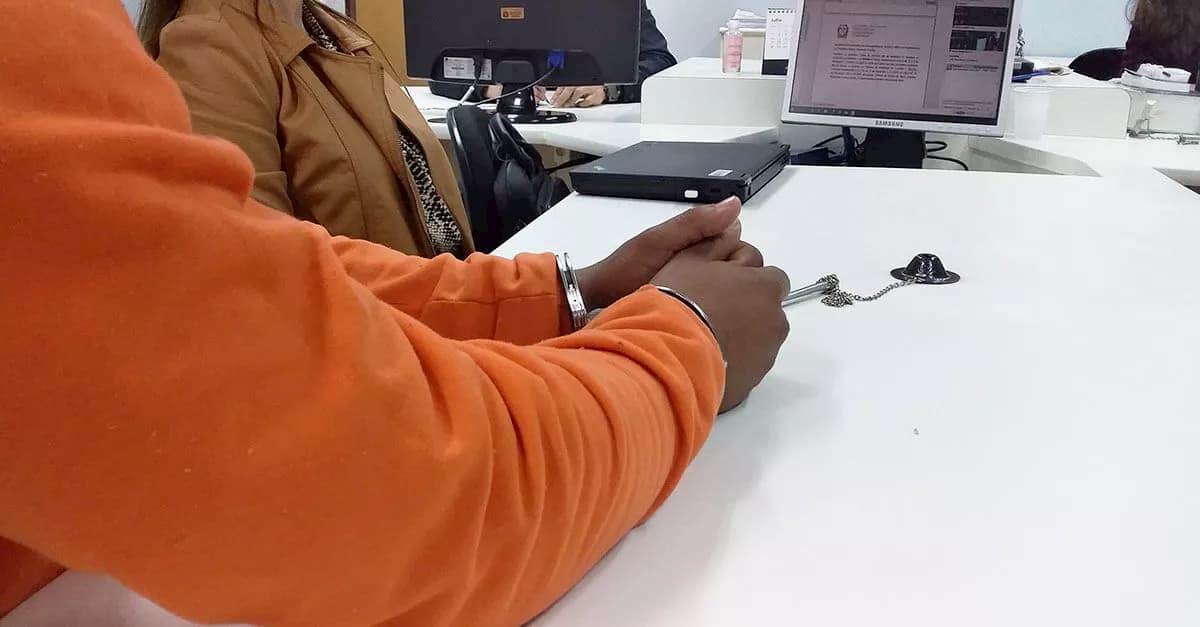

No mundo de hoje, as idéias de Darwin também estão causando um certo reboliço, ainda que em tom menor, com motivo da cada vez mais crescente iniciativa para que se reconheçam os direitos de outros primatas não humanos. Alguns meios de comunicação se hão direcionado em contra da iniciativa, ridicularizando-a, e em ocasiões com os mesmos argumentos – ou a mesma falta deles – de 1859. Era de se esperar. Estamos muito longe de conseguir que os logros científicos se incorporem aos sentimentos cidadãos ainda que, certamente, muito já se há avançado nesse caminho.

Aplaudir a Darwin não significa que qualquer proposta baseada em sua obra tenha sentido. Por razões técnicas que a filosofia moral conhece bem, é absurdo dizer que os símios têm direitos. Somente os agentes éticos – os humanos – os têm, porque somente eles têm a outra cara da moeda: os deveres morais. Se o reino animal tivesse esse tipo de direitos, a humanidade estaria obrigada a mediar – moralmente falando –cada vez que um predador mata a sua presa. Com freqüência se dão tais mortes com um toque de sadismo e crueldade muito parecido ao que exibimos nós mesmos, os humanos. Mas nada disso outorga direitos aos símios. E equiparar-los aos enfermos mentais, com direitos e sem deveres, resulta ainda pior.

De fato, se o homem tem mais direitos, é porque está mais exposto ao sofrimento (“mais saber, mais dor”, diz o Eclesiastes) , à empatia e ao altruísmo; se ele tem mais deveres, ou antes, se ele é o único a tê-los, é porque – por sua natureza- é mais aberto ao sofrimento do outro, primeiro de seus semelhantes, claro, mas também dos animais (é por isso que é “superior” a eles, na própria preocupação que tem com eles).

Falar de “direitos dos símios” é, sob essa perspectiva, incorreto. Os direitos reclamados se referem a que há seres humanos que querem viver em uma sociedade na qual não se torture aos animais. E não são os símios os que parecem estar em primeira fila na lista de espera dos horrores a erradicar no mundo. Por que então estes? Por que proteger a eles (os símios) e não aos búfalos do Marajó?

Porque nós também somos símios, com perto de um 99% de genes compartidos. Mas nem isso é crucial – a maior parte das proteínas codificadas pelos mesmos genes é distinta – nem prestamos suficiente atenção aos humanos mais desprotegidos, os que padecem fome, opressões e genocídios. Esquecemos-nos dos símios, então ? A resposta é negativa, porque hoje sabemos que não se trata de eleger entre alternativas morais.

Neste particular, a proposta de Peter Singer - o artífice da proteção dos símios - parece ser a mais sutil desde nosso ponto de vista, uma vez que foge dessas ponderações mais gerais e entra de cheio em um dos tópicos de maior interesse dentro da tendência atual das teorias sociais normativas dirigido ao estudo da psicologia das emoções.

Singer parte da existência de profundas diferenças entre os seres humanos e outros animais que, por sua vez, devem levar a certas diferenças nos direitos a serem atribuídos a uns e outros. Quando se invoca um princípio de equidade (presente na maioria das teorias contemporâneas da justiça, ao estilo da de Rawls, 1975) não se está em absoluto pretendendo que deva conduzir a idêntico trato, senão a direitos ajustados às diversas condições. Da mesma maneira, diz Singer, que é absurdo conceder a liberdade de aborto a um homem, o é a pretensão de dar a liberdade de voto a um porco. É a “consideração” a que deve ser mantida por igual; a consideração que merecem diferentes seres conduz a distintos direitos.

E que consideração merece um animal ? Singer retoma aqui uma antiga idéia de Jeremy Bentham acerca das diferenças e similitudes entre seres humanos e animais. Estes não podem falar, nem raciocinar, mas podem sofrer. Por conseguinte, os animais devem ser respeitados na medida em que têm essa capacidade de sofrer; a consideração que se lhes deve não pode deixar de ter em conta esse fato do sofrimento. E em nome dele Singer critica , por exemplo, o uso de animais para a experimentação, ou a gastronomia.

O critério do sofrimento dos animais é de fato, por sua demonstrada evidência, o que tem sido utilizado com mais freqüência à hora de limitar os experimentos em laboratórios. Há mais de um século, a Cruelty to Animals Act (1876) era já uma lei destinada a controlar os experimentos por meio dos quais se causava sofrimentos aos animais. Ainda que com resultados diversos, esse princípio está hoje presente na maioria dos códigos legislativos de países como o Reino Unido, Suécia, Holanda, Austrália, Nova Zelândia e os Estados Unidos. Parece fora de toda dúvida razoável o fato de que tal critério tem um acentuado valor prático no que diz respeito às questões morais. O que dizer, então , de seu valor teórico?

Tratemos de trazer à baila aos antecessores de Bentham, isto é, a Adam Smith, ou a Hume, ou a qualquer dos filósofos escoceses da escola da simpatia, e provavelmente com maior razão , para buscar as raízes da teoria de Singer acerca dos direitos dos animais. Porque a proposta de Singer implica a necessidade de estabelecer uma cadeia simpática entre o agente e o ser que sofre, com a única precisão de que agora se estende o campo da solidariedade até os animais que tem capacidade de sofrimento.

Em realidade, é um passo pequeno e autorizado, segundo nos parece, pela própria forma como os filósofos escoceses analisam o mecanismo da simpatia. Como se sabe, Hume trata de fundamentar a ética no naturalismo baseando na existência de uma emoção simpática a capacidade de entender e valorar os problemas alheios. Essa linha emotiva se pode estender sem distorção alguma até os animais porque se trata, na verdade, de uma questão empírica: a de estabelecer se aparecem ou não emoções desse tipo quando vemos sofrer a um animal. E parece fora de toda dúvida que, em maior ou menor medida, essa classe de simpatia ocorre com certa freqüência .

A simpatia estendida aos animais se move como peixe na água em um mundo tão borroso e complexo como o das emoções. O problema aparece agora por outro lado: até onde deve levar-se a tarefa de evitar sofrimento aos animais? À medida que os etólogos proporcionam maiores conhecimentos acerca da atividade cognitiva de certos animais, a capacidade de sofrimento se estende crescentemente mais além do terreno puramente físico para alcançar o psicológico. E entramos assim, por essa porta, em um terreno especialmente resvaladiço.

A “consciência do eu” e a presença da angústia implicam algo muito mais complexo e difícil de avaliar do que uma mera dor física. Não haveria que incluir aqui as expectativas frustradas que se produzem a um animal com o qual se experimenta sob anestesia? Inclusive garantindo-lhe a ausência de sofrimentos, não se estão atropelando seus direitos a um bem estar futuro que desaparece claramente enquanto entra em um laboratório?

Poder-se-ia pensar que estas objeções são exageradamente extravagantes e alheias ao debate em si. Mas o certo é que as discussões acerca dos direitos morais tem vindo acentuando-se e sofisticando-se ao longo de muitos séculos de análises da moralidade humana até fazer-nos entender que não se trata em absoluto de um assunto que se possa despachar com quatro banalidades. Se temos que tomar em sério as propostas acerca dos direitos dos animais ( e me parece que a qualidade dos pensadores implicados no debate exige, como mínimo, essa seriedade) não podemos deixar de lado tais dificuldades.

O próprio termo de “direitos dos animais” tem merecido, em sua já larga história, certas considerações. O que significa “ter um direito”? Um autor tão empenhado na precisão dos conceitos como Ronald Dworkin dedica um capítulo inteiro de seu Talking Rights Seriously (1977) precisamente às respostas, pelo geral contraditórias, que podem dar-se a essa pergunta. No caso mais extremo, a pergunta careceria inclusive de sentido: para um empirista convencido como Bentham, ao que antes aludíamos, não existem mais direitos que os explicitamente reconhecidos pela lei.

Um “direito moral” , para Bentham, seria, simplesmente, um disparate. Mas inclusive os teóricos de índole mais kantiana propõem profundas dúvidas acerca do alcance que podem ter, uma vez que se tomam em sério, alguns direitos que, em termos populares, ninguém parece discutir. O direito a liberdade, à educação, ao trabalho, etc., que formam parte da grande maioria das cartas constitucionais, resultam ser, uma vez analisados com rigor, muito mais conflitivos do que poderia parecer em um primeiro momento.

Não resulta estranho, pois, que se tenha que advertir acerca do abuso frívolo do termo “direito” se é que pretendemos qualificar com ele algo mais que um catálogo de boas intenções. Desde os tempos de Hart (1955) se reclama a necessidade de entender que os possuidores de direitos são somente os seres humanos: os animais, em todo caso, seriam sujeitos passivos com os que mantemos certas obrigações. Mas somente nossa espécie se caracteriza como possuidora de direitos e de deveres. A argumentação de Hart, mais de cinqüenta anos depois, segue mantendo toda sua evidência.

Porque sustentar em um sentido forte que os animais têm direitos morais tem profundas implicações dentro de uma teoria ampliada de justiça. Por exemplo, que direitos dessa natureza se possuem, por suposto, à margem de quem quer que pretenda conculcá-los, e isso implica que não são unicamente os seres humanos quem deve respeitá-los. Por essa via, já dissemos antes, chegamos rapidamente à conclusão de que as vítimas dos predadores tem direitos morais a morrer sem sofrimento e, em último termo, inclusive a viver indefinidamente sem ser acossados e caçadas pelo homem ou por qualquer outro animal. A ação do gato jogando com um rato antes de acabar com ele deveria ser considerada , nessa linha, como moralmente indigna. E a lista pode ampliar-se de forma quase indefinida até alcançar os limites mais grotescos.

Singer elide de forma implícita esse perigoso terreno, substituindo o termo positivo “direitos dos animais” pelo negativo de “especismo”. Um especista (paralelamente a um machista ou um racista) é quem exige vantagens para sua própria espécie; inútil é dizer que Singer não estende esse pecado mais além de nossa própria espécie porque, do contrário, muitas das estratégias adaptativas do reino animal deveriam ser consideradas como “imorais”. Tal tipo de prudência parece ser de grande utilidade entanto quanto se pretenda que o rigor alcançado nas discussões acerca do comportamento moral possa estender-se às propostas, iniludíveis desde logo, de universalização mais além de nossa própria espécie.

Seja como for, estamos convencidos de que o certo é que há, entre os homens e os animais, pelo menos uma medida comum que permite comparar os males que os fazemos sofrer e, eventualmente, escolher entre eles. Essa medida comum é o sofrimento. Porque nenhum ser está desenhado para sofrer, a mesma fórmula poderia ser aplicada a todos os animais, proporcionalmente ao grau de consciência deles. A isso chamaríamos de bom grado de humanismo expandido, um humanismo verdadeiramente universal: trata-se de se comportar humanamente ( no sentido em que a humanidade é uma virtude) não com os humanos apenas, mas com tudo o que vive ou, em todo caso, tudo o que sofre. Esse o humanismo, parece-nos, da maioria das teorias da justiça contemporâneas: um humanismo destinado a eliminar toda e qualquer forma de sofrimento e miséria - quer dizer, de injustiça.

Afinal, viver bem, eticamente, significa estar e se preocupar com tudo aquilo que seja passível de sofrer: o homem completo, ética e responsavelmente comprometido com um humanismo verdadeiramente universal, é o cidadão virtuoso, que combina a procura da felicidade pessoal com a exigência de uma solidariedade que transcende sua própria espécie para abarcar até os não humanos que tem capacidade de sofrimento, sob a égide de instituições justas .

Depois – salvo para aqueles que acreditam estar somente um pouco por debaixo dos anjos -, somos todos animais. Animais falantes ou animais éticos , mas animais ao fim.

Atahualpa Fernandez e Marly Fernandez

Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular da Unama/PA ;Professor Colaborador (Livre Docente) e Investigador da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado).Marly Fernandez: Doutoranda em Filosofia e Antropologia/ Universitat de les Illes Balears-UIB y Research Scholar en el Laboratório de Sistemática Humana/UIB.

Código da publicação: 1649

Como citar o texto:

Atahualpa Fernandez e Marly Fernandez.Somos símios: sobre os direitos de humanos e não humanos. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, nº 211. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/1649/somos-simios-os-direitos-humanos-nao-humanos. Acesso em 7 jan. 2007.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.