Abstract: This paper discusses several issues at the impact of cognitive neuroscience have to do with the current theoretical and methodological edifice of juridical science. Localizing the brain correlates related to moral judgments, using neuroimage techniques (and also studies on brain lesions), seems to be, without doubt, one of the big events in the history of the normative social sciences.The best neuroscientific model of normative judgment available today establishes that the ethical-cerebral law operator counts on, in his neural evaluative-affective systems, a permanent presence of requirements, obligations and strategies, with a “should be” that incorporates internally rational and emotional reasons, that are constitutively integrated in all the activities at the practical, theoretical and normal levels of every process of exercising the law.

Se soubessemos o que é a inteligência, já seja animal ou humana, poderíamos talvez colocar-nos a tarefa de rastrear sua evolução. O certo é que o requisito prévio não se cumpre. “Inteligência”, da mesma forma que “mente”, “pensamento”, “vontade”, “intenção” e a maior parte das palavras que utilizamos para falar das ações correntes de qualquer ser humano são conceitos de sentido comum: os utilizamos aceitando a vacuidade de seus significados na medida em que, fazendo uso da introspecção, todos somos capazes de entender a que se referem. Definem, pois, uma condição, uma maneira de ser e obrar como “humano”, e que os filósofos levam séculos utilizando a guisa de ponto de partida para construir os sistemas ontológicos de que se ocupa a antropologia filosófica.

O sentido técnico de “inteligência” – ou de qualquer outro dos termos mencionados – é outro. O autor que já estudou com maior profundidade e sutileza os fenômenos mentais humanos buscando realizar um modelo técnico de sua estrutura, Noam Chomsky – seguindo a Hilary Putnam –, sustenta inclusive que quando nos referimos a esses aspectos do que supõe um “ser humano” não é possível ir mais além de uma folk psichology, quer dizer, das aproximações de sentido comum (Chomsky, 1992). Mas, se é assim, então nem sequer o ponto de partida está bem definido. Como poderíamos avançar na busca filogenética de algo que não sabemos exatamente o que é?

Por fortuna as ciências cognitivas têm vindo em nossa ajuda. Graças a elas contamos com uma definição técnica de “mente”. A mente é um estado funcional do cérebro, coisa que nos permite não somente estabelecer os correlatos cerebrais da linguagem senão também, como veremos mais adiante, os de outras faculdades mentais. A inteligência cabe entendê-la, portanto, como uma determinada forma de encadear: (I) informações perceptivas – inputs – (II) elementos existentes no armazém da memória para dar sentido a essas percepções e, por fim, (III) ações motoras – outputs. Dito assim, o esquema parece muito simples, embora não o seja de fato.

O modelo de atribuição de estados mentais a outros seres para valorar suas atitudes e suas possíveis reações a nossas respostas motoras, quer dizer, a chamada teoria dos sistemas intencionais que enunciou o filósofo Daniel Dennett (1979; 1987), indica que certos primatas entre os que nos encontramos – mas não somente – alcançam estágios muito complexos de ordem intencional. Pouco a pouco começamos inclusive a entender como são os correlatos cerebrais de tais processos cognitivos.

Cantamos vitória já? Nem por assomo. É provável que saibamos encurtar mais o campo da inteligência/mente/cérebro, mas isso não significa poder dizer como evolucionou.

Dar por boa uma afirmação e explicá-la descrevendo a maneira como se produziu seu trânsito filogenético são propósitos muito diferentes. Não custa muito trabalho aceitar que a vida começou neste planeta há aproximadamente 3.500 milhões de anos, mas daí tão pouco se deduz que seja uma tarefa fácil indicar como apareceram as primeiras moléculas auto-replicantes.

De uma maneira parecida, não custa nenhum trabalho aceitar que a mente humana inclui a autoconsciência. O próprio Descartes construiu seu sistema filosófico a partir dessa afirmação axiomática que o filósofo francês considerava evidente em si mesma. Mas explicar como se produziu a evolução do conjunto mente/cérebro até chegar às capacidades humanas que denominamos com maior ênfase “inteligentes” – como a linguagem de dupla articulação, a moral complexa e a estética a guisa de traços derivados, próprios e distintivos dessa forma de ser do Homo sapiens – supõe e levanta dificuldades ingentes.

Tanto como para que Richard Lewontin concluisse, ao princípio de um texto seu dedicado a tratar da evolução da mente, que: “If it were our purpose in this chapter to say what is actually known about the evolution of human cognition, we could stop at the end of this sentence” (Lewontin, 1990). Sem embargo, o fato de que saibamos muito pouco sobre a evolução da mente humana não implica em absoluto que faltem propostas especulativas acerca de como teve lugar esse processo. Pois bem, vamos examinar algumas “evidências” com o fim de saber em que terreno pisamos ao falar da evolução e função de nosso cérebro, nossa inteligência, nossa consciência ou nossa mente.

Inteligência operativa e inteligência social: intérpretes de condutas

Para começar, parece que nos encontramos com um enigma de dimensões consideráveis. Primeiro, porque são muitas as teorias acerca do excessivo tamanho de nosso misterioso cérebro que, ademais de evolutivamente custoso e de ser o mais complexo dos objetos que se conhecem no universo (quer dizer, conhecido por si mesmo), não descansa nunca, nem sequer durante o sono.

Grande parte das teorias sugere que os avanços tecnológicos e a fabricação de ferramentas impulsionaram a necessidade de um cérebro grande (Wynn, 1979; Tobias, 1987). A pressão exercida pelo processo de seleção, segundo estas teorias, provém do entorno físico e de outros animais, sustentando que o cérebro humano necessitava ser mais sagaz que o de seus predadores e mais apto para enfrentar as dificuldades de um entorno particularmente adverso.

Decerto que as ferramentas representaram uma grande vantagem para acometer o inimigo e um cérebro maior poderia fabricar utensílios melhores ou facilitar a recoleção de alimentos, mas daí sustentar e concluir que o cérebro deva ser tão desmesuradamente grande como para levar a cabo este tipo de cometido vai uma grande distância. Depois, se a complexidade cerebral é uma função da complexidade instrumental, então os modelos de evolução do conjunto cérebro/inteligência técnica não estão tratando de descrever a filogênese da inteligência senão a evolução dos próprios instrumentos líticos.

Por conseguinte, parece razoável supor que algo distinto motivou o aumento do tamanho de nossa arquitetura cerebral, uma vez que a correlação inteligência/capacidade de fabricação não está demonstrada mais além de qualquer dúvida razoável. Na verdade, essas dúvidas existem e persistem. O tecido cerebral é, para dizer com uma expressão afortunada de Leslie Aiello, muito custoso (Aiello & Wheeler, 1995). São muitos os recursos biológicos e energéticos que há que investir para obter os grandes cérebros que a pressão seletiva impôs no Homo.

Assim que, se não é a complexidade instrumental a responsável de manter essa pressão, quer dizer, tendo por acertada a hipótese de que a inteligência operativa, por si só, não é suficiente para justificar o alto custo da evolução de nosso cérebro (e que também sequer cabe pensar que o mesmo ocorrera de forma acidental), o problema então passa a ser o seguinte: a que tarefa cognitiva há que atribuir o êxito adaptativo dos cérebros que aumentam de tamanho e, segundo cremos, de complexidade, um êxito mais que necessário para justificar o incremento de um tecido cerebral tão custoso?

Uma possível resposta a esta pergunta foi antecipada por Nicholas Humphrey há algum tempo: os cérebros se tornaram grandes e complicados para poder entender as regras muito complexas de convivência social (Humphrey, 1976). Com um detalhe a mais: a aparição na filogênese de inteligências capazes de entender tais regras deve ter sucedido antes da separação das linhagens que conduzem respectivamente a Pan y Homo. Nada nos autoriza a supor que a vida social dos chimpanzés é simples.

Dir-se-ia, pois, que uma das principais pressões que conduziram aos humanos a evolucionar na forma em que o fizeram foram os próprios humanos em sua dimensão social. É deveras mais difícil, desde logo, poder predizer o comportamento do próximo que o calendário anual que, por si mesmo, se repete sistematicamente com o passo dos séculos. A corteza frontal alberga funções como a planificação e a toma de decisões que parecem derivadas mais da necessidade de interagir com os membros de um grupo social complexo que da resolução de outros problemas relacionados com o meio ambiente. E de ser assim, é muito provável que a melhor razão existente do grande desenvolvimento neocortical do Homo sapiens deva referir-se a um fenômeno cognitivo ligado ao reconhecimento do outro e à valoração de sua conduta: a inteligência social.

Seguindo o modelo de Dennett (1987), as estratégias que mantém qualquer indivíduo pertencente a uma comunidade na qual se encontra congêneres seus – ou, em geral, qualquer indivíduo A que interaja com outro B – dependem da maneira como A considera que sua própria conduta influirá no que faça B. Os cálculos podem chegar a ser tão complicados no vaivém das expectativas como os que realiza um jogador de xadrez antecipando os movimentos. Está claro, pois, que se alguns primatas são capazes de avaliar o mundo e seu papel nele dessa maneira, as doses de “inteligência” que necessitam com respeito a essas tarefas cognitivas são notáveis.

O conceito de inteligência maquiavélica intenta expressar o rango de processamentos cognitivos necessários para toda espécie que alcance o sistema intencional de terceira ordem proposto por Dennett, em que o indivíduo A atribuiria a aquele outro B com o qual interage a possessão de uma mente o bastante complexa como para albergar desejos e crenças acerca do próprio A. De tal maneira, se supõe que A atuará da menor maneira possível para lograr que B interprete sua conduta – a de A – da forma que A prefere. Somos atores sociais, viria a ser a conclusão, e desejamos manipular aos outros. Mas: quem somos esses “nós”? Os humanos tão somente? O conjunto de humanos e chimpanzés?

O grupo irmão do conjunto Pan+Homo, quer dizer, o grupo biológico mais estreitamente emparentado conosco e os chimpanzés é o gênero Gorila. Os gorilas mantêm grupos sociais com um macho dominante, várias fêmeas e as crias correspondentes, assim que parece que necessitariam um nível de inteligência maquiavélica similar. Os orangotangos, Pongo, são, pelo contrário, animais solitários no que respeita aos machos. Sem embargo, estabelecer aí a barreira da maior inteligência parece ser um tanto quanto inadequado. Sarah Brosnan e Frans de Waal indicaram mediante um experimento muito elegante como os monos capuchinos, Cebus apella, dispõem de um sentido agudo da justiça.

Em condições experimentais, aprendem a intercambiar fichas por comida com seus cuidadores humanos, mas se negam a fazê-lo se o trato oferecido é pior do que aquele com que se brinda a outro mono cujo intercâmbio é por ele contemplado e avaliado (Brosnan & De Waal, 2003). Este descobrimento de que os monos capuchinos estão dispostos a intercambiar fichas por comida mas somente quando o trato é similar ao que se dá a outros indivíduos do grupo abre um amplo campo de possibilidades de estudo que pode relacionar-se à perfeição com as idéias dos etólogos e psicólogos (como Humphrey, 1976) acerca do “porquê” do aparecimento dos grandes cérebros dos primatas.

Com efeito, uma conduta desse estilo põe de manifesto alguma que outra chave interessante acerca do componente emotivo da inteligência e seu peso nos processos de toma de decisões e das ações que levamos a cabo. Coloca-nos diante do fato, por exemplo, que já vai sendo hora de cambiar os modelos matemáticos que descrevem o comportamento humano em termos de cálculo e decisão, com o fim de introduzir neles a variável emotiva. Mas pelo momento não sabemos como fazê-lo, provavelmente porque tão pouco pareça possível dizer-se que saibamos demasiado acerca da maneira como nossos cérebros relacionam sentimentos e juízos.

Modularidade mental

Como o fazem? Um dos aspectos mais complexos e por sua vez mais interessantes para qualquer investigação que se proponha ao estudo das funções do cérebro humano é o caráter modular deste. A idéia de que uma mente é modular implica que os processos mentais estao de alguma forma compartimentados já desde o momento do nascimento, quer dizer, que existem estruturas inatas que definem certos domínios especializados no cérebro por meio dos quais se vai a produzir o conhecimento. A modularidade mental implica, assim, uma estrutura na qual se integram diferentes sistemas do pensamento ou redes neuronais que enlaçam zonas diversas do cérebro. Chomsky fala de vários "órgãos mentais" que se desenvolvem cada um de maneira específica de acordo com o programa genético, da mesma forma como o que ocorre com o desenvolvimento dos demais os órgãos do corpo (Chomsky, 1980). De fato, a proposta hipotética mais decidida e acabada acerca da existência de módulos cerebrais encarregados do processamento de determinadas funções mentais foi realizada dentro do denominado “funcionalismo cognitivo” de Fodor e Chomsky.

Pese as grandes diferenças que levanta a teoria modular de um e outro autor (Cela Conde & Marty, 1998), os principais pontos comuns que cabe considerar para os efeitos deste artigo são: (1) a mente é um estado funcional do cérebro (coisa que implica negar qualquer dualismo que, como o cartesiano, outorgue à mente um estatuto ontológico separado do biológico próprio do cérebro e independente dele); (2) os acontecimentos cerebrais que conduzem às funções mentais o fazem mediante processos computacionais (se baseiam, pois, no estado “ativado” ou “desativado” dos elementos básicos que se interconectam: os neurônios); (3) cada função cognitiva pode considerar-se um “módulo” de nossa arquitetura mental (o equivalente de um “órgão” cujo domínio é específico: linguagem, capacidade numérica, etc.); (4) os módulos funcionam a partir de componentes cerebrais em grande medida inatos (ainda que necessitem de elementos ambientais para chegar, durante a ontogênese do indivíduo, à maturidade dos órgãos mentais).

A modularidade mental tem sido entendida de maneira muito diversa, como dissemos, pelos distintos autores do funcionalismo computacional. A proposta mais interessante aos efeitos do que aqui se aborda é o de Noam Chomsky, por duas razões. A primeira, que sua arquitetura cognitiva é compatível em boa medida com os descobrimentos das neurociências. A segunda, muito relacionada com a anterior, que se dispõe de algumas descrições empíricas acerca dos componentes neurológicos de tais órgãos mentais. Mas antes de entrar neles parece interessante detener-nos a considerar um aspecto crucial: o da interação entre os processos cerebrais e o entorno formado, pelo que a nossa espécie se refere, por um grupo em estreita convivência social.

Detenhámo-nos na consideração de uma função mental muito bem conhecida: a da linguagem. O modelo chomskiano de desenvolvimento da competência lingüística passa pela presença nos componentes genéticos da natureza humana de umas capacidades que outorgam a qualquer recém nascido à possibilidade de desenvolver uma língua determinada. Esses componentes têm que ser tão potentes e completos como para permitir que a linguagem criadora de grande precisão sintática e semântica se logre em um tempo muito breve – uns poucos anos – e sem um programa específico de ensino. Mas os componentes inatos não podem ser tão amplos como para impor a gramática de uma língua em particular. Qualquer criança, da etnia que seja, aprenderá a língua do grupo en cujo seio cresce. A dimensão social da linguagem impõe, pois, suas pautas.

Cabe extender o mesmo modelo de desenvolvimento de competências a outros módulos/órgãos mentais? A resposta parece ser afirmativa. O cérebro alcança sua maturidade durante a ontogenia também pelo que respeita a qualquer outro módulo ou “órgão” mental, e não somente o da linguagem. Parece razoável admitir, portanto, que nossas valorações são, em boa medida, o resultado de dois domínios em permanente estado de interação: (A) um conjunto de determinações genéticas que nos estimulam a manter atitudes morais, a avaliar e preferir, e que pertence ao genoma comum de nossa espécie; e (B) um conjunto de valores morais do grupo que é uma construção cultural, de tal forma que dita construção (e a transmissão) dos valores tem lugar de maneira histórica em cada sociedade e em cada época.

Da interação resulta um universo de preferências que não é livre de tomar qualquer caminho. Nossas valorações resultam determinadas a grandes traços pela tendência inata a determinadas condutas, que pode considerar-se a verdadeira fonte dos valores humanos. E parece importante ter esta circunstância em boa conta porque as valorações morais e jurídicas compartidas são as que têm mais probabilidades de êxito no contexto de uma existência essencialmente social, muito particularmente à hora de criar e adequar os preceitos éticos e normativos.

Como sustenta Damasio (2001), os valores éticos constituem estratégias adquiridas para a sobrevivência dos indivíduos de nossa espécie, mas tais habilidades adquiridas encontram um apoio neurofisiológico nos sistemas neuronais de base que executam as condutas instintivas. Os processos cerebrais que têm uma relação com as emoções estão profundamente articulados com os que realizam cálculos de avaliação, mediante o estabelecimento de redes neuronais que conectam o lóbulo frontal com o sistema límbico. Assim que se o juízo moral e ético-jurídico está baseado em raciocínios que provocam cálculos de avaliação, mas também em emoções e sentimentos morais produzidos pelo cérebro, não pode ser considerado como totalmente independente da constituição e do funcionamento deste órgão cuja gênese e aquisição deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.

Sigamos, pois, por essa linha apontada. Os traços que, ademais da linguagem, distinguem melhor aos seres humanos dos outros primatas são o juízo moral, a estética e as crenças religiosas – para deixar de lado outros também notórios como o sentido musical. Pois bem, os dois primeiros já contam com evidências experimentais acerca de quais são os correlatos cerebrais dos processos cognitivos que subjacem à ética e a estética. Trataremos aquí dos correlatos que no cérebro parecem ditar o sentido do comportamento moral e da justiça, tratando de relacionar e delimitar as possíveis implicações dessas evidências com o atual problema metodológico da interpretação jurídica.

O órgão da moral I: processadores de juízos

A melhor confirmação do papel que joga a emotividade ao enfrentar-se qualquer ser humano com problemas relativos a dilemas morais e aos processos de toma de decisão chegou por meio das investigações levadas a cabo pela neurociência cognitiva.

Desde que Hanna Damasio e seus colaboradores ressuscitaram o caso de Phineas Gage, o engenheiro que, no século XIX, sofreu lesões cerebrais que não lhe mataram mas que arruinaram sua vida por lhe haverem provocado déficits na toma de decisões (1994), se pôs de manifesto a importância das conexões cerebrais existentes entre o córtex frontal e o sistema límbico para poder levar a cabo uma conduta útil em termos de adaptação social (como expressão sutil do tipo de inteligência própria de nossa espécie, a denominada “hipótese do marcador somático”). Mediante o estudo de pacientes com lesões cerebrais se estabeleceu que a amígdala e outras zonas ventrais do cérebro são elementos necessários à hora de realizar juízos sobre a vida social, ainda que seus papéis respectivos sejam distintos nesse processo (Adolphs, Tranel, & Damasio, 1998; Bechara et al, 1999).

Por sua parte, e graças à técnica da ressonância magnética funcional (fMRI) que mede o consumo de oxígênio provocado pelo trabalho dos neurônios, Alan Sanfey e seus colaboradores (2003) identificaram em sujeitos , esta vez sanos, a ativação de uma zona que está relacionada com as emoções – a ínsula anterior – e outra zona frontal encarregada de múltiplas funções entre as que se encontram os juízos realizados frente às alternativas existentes para a ação — o córtex préfrontal dorsolateral.

Em todos estes estudos se dá por suposto o fato de que o cérebro é o gerador, mediante seus estados funcionais, do que chamamos consciência ou mente. Em realidade não poderia ser de outra maneira: como dizíamos ao princípio, poucos negam hoje em dia que a mente é um estado funcional do cérebro. Mas existe uma diferença sensível entre falar da atividade cerebral em termos vagos e estabelecer quais são as redes neuronais interrelacionadas em um determinado processo cognitivo. Por desgraça a precisão temporal da fMRI não é muito alta, da ordem de entre 2 e 6 segundos, quando os processos de ativação cerebral se medem em milisegundos.

Nesse aspecto, então, o que nos estão indicando a fMRI e a tomografía de emissão de positrons (PET) respeito da ativação cerebral relacionada com juízos que implicam em certa forma o uso de valores morais?

Os resultados dos diferentes estudos já realizados são um tanto dispersos devido, provavelmente, aos diferentes objetivos e supostos de partida dos diferentes grupos de investigadores, coisa que leva a se questionar acerca da validez e adequação de alguns dos desenhos experimentais que lhes serviram de base.

O trabalho de Joshua Greene e colaboradores (2001) se centrou na busca de correlatos neuronais diferenciais para a resolução de dois grupos diferentes de dilemas que se distinguiam pelo modo de chegar a um mesmo resultado. Os exemplos paradigmáticos acerca dos dois tipos diferentes de juízo moral foram os seguintes: um em que os sujeitos se encontram implicados pessoalmente em uma determinada ação (footbridge) e outro que implica uma maior distância pessoal para quem julga a ação (trolley). Greene et al denominam ao primero “moral-personal dilemma” e ao segundo “moral-impersonal dilemma”, sendo contudo bastante duvidoso que estas denominações sejam efetivamente as mais adequadas e corretas.

No primeiro caso, de dilema moral impessoal, ao participante no experimento se lhe colocou ante a seguinte situação: dilema tipo trolley – um trem sem controle matará a cinco pessoas se segue seu trajeto. Um sujeito, situado em uma local distante dos fatos, pode desviá-lo, mediante o simples movimento de uma alavanca, para outro trajeto no qual só há uma pessoa, a qual sem dúvida o veículo matará. É correto acionar a alavanca?

No segundo caso (dilema tipo footbridge), de juízo moral pessoal, o dilema segue um guión parecido, com a diferença de qua agora o sujeito está situado em uma ponte sobre a estrada de ferro e tem a seu lado a uma pessoa estranha. Para salvar as cinco pessoas que serão atropeladas o sujeito pode empurrar o estranho desde a ponte para a estrada de ferro – que seguramente morrerá –, detendo assim o trem. É correto obrar assim?

A busca de correlatos neuronais diferenciais teve sua origem em que as respostas aos dilemas por parte dos distintos sujeitos implicados no experimento variavam de maneira substancial. Em resumo, a maior parte dos participantes respondia que no primero caso é apropiado desviar o trem lançando-o em direção ao indivíduo solitário, enquanto que no segundo caso, também de forma maioritária, se opinava que não é apropriado jogar à via ao estranho. Tudo isso pese à obviedade de que o resultado final de ambos dilemas é o mesmo: salvar a vida de cinco pessoas em troca da vida de um só indivíduo.

Para levar a cabo o estudo a equipe de Greene crescentou aos grupos de dilemas tipo trolley – aos que chamou dilemas morais impessoais – e aos tipo footbridge – ou dilemas morais pessoais – um terceiro grupo de dilemas neutros com o propósito de que estes últimos servissem como linha base para comparar os resultados dos outros dois. A heurística utilizada para construir uns e outros foi a de partir dos dilemas paradigmáticos e criar variações sobre eles, processo pelo qual se chegou a estabelecer que os dilemas pessoais deviam conter necessariamente três elementos: 1) implicar um dano corporal; 2) a un individuo ou grupo de individuos particular e 3) de tal forma que o dano não seja uma “desviação“ de um dano pré-existente, senão mais bem o resultado da intervenção expressa de quem julga (noção de agência). Os dilemas que carecessem de ao menos um dos elementos anteriores seriam considerados impessoais, de conter juízos morais, ou neutros se se referíam a outro tipo de juízo como pode ser o de utilizar um determinado tipo de ingredientes em uma receita de torta que exige outros.

O interessante não é tanto a resposta que deram os participantes do experimento mas sim as zonas cerebrais que se lhes ativaram de forma distinta quando se enfrentavam aos dilemas morais pessoais, os dilemas morais impessoais e os dilemas sem conteúdo moral. De acordo com os resultados obtidos por Greene e colaboradores (2001), a condição pessoal (footbridge) ativou de maneira significativamente maior o giro medial frontal (áreas de Brodmann – BA – 9 e 10), o giro posterior cingulado (BA 31) e o giro angular nos dois hemisférios (BA 39). Todas essas áreas se consideram relacionadas com o processamento das emoções.

Pelo contrário, os dilemas morais impessoais (trolley) e os neutros moralmente ativaram de maneira significativamente maior o giro medial frontal direito (BA 46) e o lóbulo parietal de ambos hemisférios (BA 7/40), áreas que se relacionam com a memória de trabalho. O resultado indica, pois, uma implicação das emoções nos juízos sobre dilemas pessoais frente ao cálculo presente nos impessoais e os neutros. O trabalho original de Greene e colaboradores foi ampliado mais tarde (Greene et al, 2004) tendo em conta esta vez as respostas dos individuos aos dilemas pessoais, mas sem diferenças dignas de maior comentário.

É possível destacar algumas sombras na interpretação do desenho experimental de Greene e colaboradores (2001). Em primeiro lugar, os correlatos neuronais do juízo associado a dilemas impessoais e neutros foram na prática idênticos com a ressalva de alguns pontos da área BA 7/20 do hemisfério direito. Para completar, o ponto chave onde poderia haver sido possível buscar diferenças adicionias, o córtex orbitofrontal, não se pôde estudá-lo devido a certos artefatos criados pela suscetibilidade magnética. Mas também existem algumas dúvidas de conceito. Ainda que os sujeitos dos experimentos optem por uma solução distinta no caso da alavanca e no da ponte, é mais duvidoso – como sugerem, por outra parte, os próprios autores ao final de seu artigo – que se possa chamar de “impessoal” à ação quando se obriga a sacrificar uma pessoa; e ainda mais digno de suspeita que essas ações impessoais ativem os mesmos circuitos no cérebro que os juízos não morais ao estilo de se é correto utilizar nozes normais em uma receita pensada para nozes de macadâmia. Ou bem a inteligência humana esconde uns certos traços de perversidade e indiferença com relação a sorte de nossos congêneres, ou bem o experimento põe de manifesto chaves mentais distintas a de um juízo moral.

O trabalho de Jorge Moll e colaboradores (2002) ofereceu a tal respeito algumas pistas usando dilemas que implicavam juízos morais (exemplo: o juiz condenou a um inocente), juízos não morais neutros (as crianças obesas devem seguir dieta), juízos não morais mas desagradáveis (limpou a retrete com a língua) e juízos sem nenhum sentido (o turno vital dos sapatos bebidos era irmão). Os juízos morais ativaram o córtex medial orbitofrontal, o polo temporal e o surco temporal superior do hemisfério esquerdo enquanto que os não morais mas desagradáveis o fizeram respeito da amígdala esquerda, o giro lingual e o giro lateral orbital.

Em opinião dos autores, a coincidência neste último caso com as zonas que Greene e colaboradores indicavam como próprias dos juízos morais pessoais aponta à ativação de zonas emotivas não tanto pela necessidade de decidir a moralidade de uma ação como pelas circunstâncias desagradáveis das condutas que se sugerem no experimento, de evidente importância à hora de empurrar a uma pessoa desde uma ponte. Pelo que se refere à ativação ligada ao juízo moral, o trabalho de Moll e colaboradores confirmou pautas já conhecidas como é o da implicação do córtex medial orbitofrontal. Mas o fato de que os juízos morais utilizados não ativassem zonas límbicas e sim zonas ocipitais relacionadas com a visão demonstra a necessidade de se levar a cabo novos experimentos com mais sujeitos e em condições melhor controladas.

O órgão da moral II: cérebro e o Direito

A localização dos correlatos cerebrais relacionados com o juízo moral, usando técnicas de neuroimagem (e também por meio dos estudos sobre lesão cerebral), parece ser, sem dúvida, uma das grandes notícias da história das ciências sociais normativas. De fato, na medida que a neurociência permite um entendimento cada vez mais sofisticado do cérebro, as possíveis implicações morais , jurídicas e sociais destes avanços no conhecimento de nosso sofisticado programa ontogenético cognitivo começam a poder ser seriamente considerados sob uma ótica muito mais empírica e respeituosa com os métodos científicos. O objetivo seria, em princípio, o intento de aclarar a localização de funções cognitivas elevadas entendidas como apomorfias do Homo sapiens, ao estilo da capacidade para a elaboração de juízos morais.

Mas não resta dúvida alguma de que, a partir das evidências obtidas, cabe ir muito mais longe. Esses avanços, contudo, para além de sua extraordinária relevância científica, também carregam consigo importantes conotações filosóficas, jurídicas e morais, particularmente no que se refere à compreensão dos processos cognitivos superiores relacionados com o juízo ético-jurídico, entendidos estes como estados funcionais de processos cerebrais. Parte-se da convicção de que, para compreender essa parte essencial do universo ético-jurídico, é preciso dirigir-se para dentro do cérebro, para os substratos cerebrais responsáveis por nossos juízos morais e cuja gênese e funcionamento cabe situar na história evolutiva própria de nossa espécie.

E em que pese o fato de que as pesquisas de neurociência cognitiva acerca do juízo moral e do juízo normativo no direito e na justiça ainda se encontram em uma fase muito precoce, sua utilidade parece ser indubitável. Com uma condição: que em um terreno tão delicado como o da investigação neurocientífica haverá de tomá-las em conta com muita prudência. Porque a ciência, que seguramente servirá para garantir mais conhecimento sobre a natureza humana, não poderá garantir, por si mesma, valores morais como podem ser um maior respeito à vida, à igualdade e à liberdade humanas.

Essa talvez seja a razão pela qual abundam os interrogantes e as dúvidas filosóficas e morais no terreno em que se pode estabelecer uma relação entre neurociência e direito: estamos no caso do juízo moral ou outros fenômenos perceptivos similares, ante processos cognitivos mais bem unitários e discretos, ou se trata somente de fenômenos que emergem de muitos mecanismos psíquicos articulados no tempo e espaço? Tem estes supostos processos ou séries de processos algum aspecto de caráter universal, no sentido de que contam com algum componente nuclear comum capaz de determinar em cada indivíduo sua particular valoração do que é ou deixa de ser justo? Será possível algum dia descrever esse processo ou processos (ou os componentes chave) em termos mais objetivos? Cabe buscar sua origem em algum padrão idiossincrásico de atividade neural que contenha ao menos alguma sequência espaço-temporal identificável compartida por todos os indivíduos? A diferença do que parece ocorrer na base neural das faculdades artísticas (Changeux, 1994; Vigouroux, 1992), existem algumas áreas neuronais cuja intervenção específica seja em certo modo crítica e universal no marco da atividade amplamente distribuída que muito provavelmente subjaz – como em todos os processos cognitivos superiores (Vigouroux, 1992) – ao fenômeno da experiência moral? Em que medida contribuem a herança e a história de aprendizagem de cada indivíduo no pôr em marcha ou na ativação desse suposto padrão funcional? Podem ser de utilidade as modernas técnicas de neuroimagem não tanto para a localização estrita da sede cerebral de tal traço de atividade, senão, mais bem, para a identificação da implicação diferencial de certos circuitos distribuídos?

Particularmente com relação ao fenômeno jurídico (tanto no que se refere ao seu aspecto ontológico como metodológico de interpretação e aplicação do direito) o problema da localização dos correlatos cerebrais que ditam o sentido da justiça suscita as seguintes questões: qual a relação existente entre os resultados da investigação neurocientífica sobre a cognição moral e jurídica e as perspectivas teóricas do direito? Em que pontos se podem enlaçar de modo presumidamente tão decisivo para que a neurociência cognitiva ponha em questão os resultados da compreensão e da realização jurídica? De que forma um modelo neurocientífico do juízo normativo no direito e na justiça oferece razões poderosas que poderão vir a dar conta da falsidade subjacente às concepções comuns da psicologia (e da racionalidade) humana? Que alcance pode chegar a ter essa perspectiva neurocientífica para o atual edifício teórico e metodológico da ciência jurídica? Ou, já que estamos, de que maneira cambiará nossa concepção acerca do homem enquanto causa e fim do direito e, conseqüentemente, para a tarefa do jurista-intérprete de dar “vida hermenêutica” ao direito positivo?

Pois bem, um dos “fetiches” mais comuns da ciência jurídica atual, herdado da concepção tradicional do método jurídico que busca resguardar os valores de ordem, verdade e segurança jurídica, é o de assegurar que os juizes devem limitar-se a aplicar aos casos individuais as normas gerais ditadas pelo legislador, segundo um processo de dedução formal lógico-dedutivo e subsuntivo. Trata-se de uma operação meramente descritiva, cognoscitiva de uma norma previamente estabelecida e “reprodutiva” da vontade do legislador (a quem cabe a exclusiva responsabilidade das intenções axiológico-normativas plasmadas nas leis). Tal operação, partindo do suposto da neutralidade emocional, da racionalidade e da objetividade do intérprete, reduz o juiz a um puro técnico de aplicação mecânica das leis, como o responsável pela busca (ou o simples conhecimento) de sua vontade, como a descrição, que pode ser verdadeira ou falsa, de seu autêntico significado prévio e preexistente à própria atividade interpretativa.

De fato, toda a construção hermenêutica e a própria unidade da realização do direito elaboradas pelas teorias contemporâneas pressupõem, na atualidade, o modo de explicação dominante da teoria da eleição racional, construindo uma imagem racional do que parece ser, em si mesmo, irracional. Seu conceito fundamental é o de que, antes de tudo, os juízes são essencialmente racionais e objetivos em seus juízos de valor acerca da justiça da decisão: examinam tão bem como podem todos os fatores pertinentes ao caso e ponderam, sempre de forma neutra e não emocional, o resultado provável de seguir de cada uma das eleições potenciais . A opção preferida (“justa”) é aquela que melhor se adequa aos critérios de racionalidade e objetividade por meio da qual foi gerada.

O processo de análise indicado contêm, em essência, uma operação incompatível com os conhecimentos que a neurociência nos aporta. A de construir um modelo de extrema racionalidade (da decisão dos juizes) de algo que se configura essencialmente como uma atividade com acentuados componentes irracionais.

O inadequado da imagem se põe de manifesto ao analisar como funciona o cérebro quando formulamos juízos morais acerca do justo ou injusto. A causa dos processos cerebrais associados é preciso aceitar a iniludível presença de elementos não-lógicos e, em geral, a intrusão do valorativo no raciocínio jurídico. A partir daí, não resulta aceitável nem legítimo o seguir considerando a tarefa hermenêutica como uma operação ou conjunto de operações regidas exclusivamente pela silogística dedutiva ou cognoscitiva. De fato, a mente humana parece estar carregada de traços e defeitos de desenho que empanam o nosso legado biológico no que se refere à plena objetividade e racionalidade cognitiva.

Os teóricos do direito positivistas mais influentes do século que acaba de concluir (sobretudo Kelsen, mas também Hart, com os necessários matizes) não nos ofereceram por sua parte uma teoria da aplicação do direito, senão que se limitaram a considerar que onde não há aplicação mecânica ou subsunção deve falar-se de discricionariedade em sentido forte, quer dizer, de atividade criadora do direito, entendendo por tal um ato de vontade discricional no qual a razão comparece em uma condição meramente instrumental. Para Kelsen, por exemplo, todo ato de interpretação é de natureza volitiva e não cognoscitiva. Disto se depreende que o ato de “aplicação” do direito constitui em realidade uma autêntica decisão, um ato constitutivo e não meramente declarativo, analogamente ao que sucede com os atos do legislador.

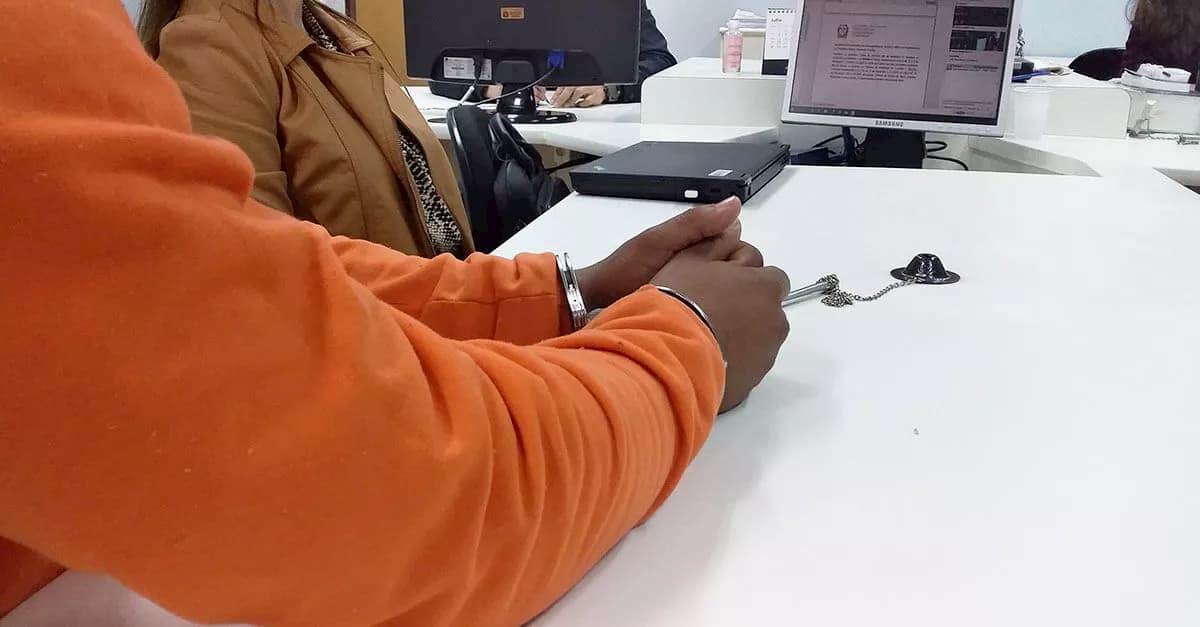

Depois, não só a maioria das decisões judiciais são tomadas com bastante rapidez, em cenários complexos e com informação parcial e incompleta – inclusive, em condições de incerteza –, como os julgadores, no processo de realização do direito, não deixam de ser homens imbuídos de toda a preocupação ética, de certos valores, preferências e intuições morais, o que faz com que não pareça legítimo nem razoável interpor, na aplicação do direito, uma barreira insuperável entre a desejada objetividade e a subjetividade emocional do intérprete. O processo de realização do direito por parte do juiz implica, em última análise, uma tarefa que pode considerar-se propriamente construtiva e emocional, pessoal e criativa em certo sentido, embora não como absolutamente livre ou desprovida de vínculos para o julgador.

Com efeito, que não se possa falar de uma solução única, de uma única resposta correta, significa precisamente que quem aplica o direito pode eleger entre várias soluções possíveis, todas elas corretas, quer dizer, todas elas deriváveis das normas que integram o sistema jurídico e segundo o procedimento nele estabelecido. E se isso é assim, se várias soluções ou respostas corretas são possíveis para um mesmo problema jurídico, a eleição final, necessariamente única, se apresenta então como não derivada exclusivamente do sistema, circunstância que, de pronto, levanta ao menos três questões fundamentais: de ordem epistemológica, de ordem axiológico-política e de ordem subjetivo-individual do jurista-intérprete.

E é essa constatação a que faz com que não somente a noção de racionalidade habitual em ciência jurídica está sendo objeto de revisões drásticas, senão que a idéia mesma de que a ciência jurídica está fundada na objetividade, neutralidade e racionalidade do operador do direito vem sendo assaltada e posta em dúvida nos últimos lustros desde as mais variadas direções. Desde logo, a partir de algumas tendências da filosofia e da filosofia do direito mesmo, mas também, e acaso mais incisiva e contundente, por parte dos cientistas cognitivos, dos filósofos da mente e dos avanços provenientes da própria neurociência cognitiva. E com o resultado de que, embora quando alguma noção de racionalidade no processo de realização do direito parece iniludível (tratar de prescindir da idéia de agentes intencionais é tarefa condenada de antemão ao fracasso), o processo de derivação de valores não é de natureza fundamentalmente neutra, objetiva e racional.

Se é certo que a eleição moral não pode existir sem a razão (preferências individuais e razão instrumental), não menos certo é a “intuição” (e já agora a “evidência empírica”) de que é a gama caracteristicamente humana de emoções que produz os propósitos, metas, objetivos, vontades, necessidades, desejos, medos, empatias, aversões e a capacidade de sentir a dor e o sofrimento de outro. Formulamos juízos de valor sobre o justo e injusto não somente por sermos capazes de razão (como expressam a teoria dos jogos e a teoria da interpretação jurídica) mas, ademais, por estarmos dotados de certas intuições morais inatas e de determinados estímulos emocionais que caracterizam a sensibilidade humana e que permitem que nos conectemos potencialmente com todos os outros seres humanos.

Em definitivo, devido ao fato de que a pressão evolutiva não incrementou (de forma “optima”) a racionalidade humana, qualquer construção de uma teoria jurídica de realização do direito deve implicar um redimensionamento da compreensão psico-biológica do próprio acesso da razão. Em particular, deveria partir da rejeição de qualquer concepção acerca da racionalidade, objetividade e neutralidade causada pelo desconhecimento do funcionamento de nosso cérebro – particularmente com as evidências experimentais relacionadas com os correlatos cerebrais que intervêm no processo cognitivo de formular juízos morais para decidir entre o justo ou injusto.

Dizendo de outro modo, se o fator último de individualização da resposta ou conclusão do raciocínio jurídico não procede do sistema jurídico (ainda que deva resultar compatível com ele), parece óbvio que deve proceder das convicções pessoais do operador do direito. E porque para a hermenêutica o modelo sujeito-objeto não é viável no âmbito das ciências humanas, a subjetividade presente em todo ato de compreensão, interpretação e aplicação jurídica deverá abordar-se por meio da análise dos processos cerebrais do operador do direito. Parafraseando a advertência de Philip Tobias (1997) relativa a linguagem, se julga com o cérebro.

Daí que o juízo ético-jurídico baseado não somente em raciocínios senão também em emoções e sentimentos morais produzidos pelo cérebro, não pode ser considerado como totalmente independente da constituição e do funcionamente desse órgão que, em uma primeira aproximação, parece não dispor de uma sede única e diferenciada relacionada com a cognição moral. O melhor modelo neurocientífico do juízo normativo disponível hoje estabelece que o operador do direito ético-cerebral conta, em seus sistemas avaliativo-afetivos neuronais, com uma permanente presença de exigências, obrigações e estratégias, com um “dever-ser” que incorpora internamente motivos racionais e emocionais, e que se integra constitutivamente em todas as atividades dos niveis prático, teórico e normativo de todo processo de realização do direito.

De fato, como já fizemos ver, o modelo neurocientífico do juízo normativo no direito e na justiça parece sugerir que o raciocínio jurídico implica um amplo recrutamento e emprego de diferentes sistemas de habilidades mentais (relacionados tanto com o pensamento racional como emocional) e fontes de informação diversas (Goodenough & Prehn, 2005). De que é a atividade coordenada e integrada das redes neurais a que torna possível a conduta moral humana, isto é, de que o juízo moral integra as regiões frontais do cérebro com outros centros, em um processo que implica a emoção e a intuição como componentes fundamentais. É mais, que cada uma destas funções cerebrais intervêm em uma grande diversidade de operações cognitivas, umas relacionadas com a inteligência social e outras não (Greene et alii,2001 e 2002; Moll et alii, 2002 e 2003).

Parece fora de dúvidas o fato de que as investigações em neurociência cognitiva da moral, e muito particularmente do juízo normativo no direito e na justiça, podem vir a fornecer uma enorme e rica contribuição para a compreensão em detalhe do funcionamento interno do cérebro humano no ato de julgar – de formular juízos morais acerca do justo e do injusto. A neurociência pode subministrar as evidências necessárias sobre a natureza das zonas cerebrais ativadas e dos estímulos cerebrais implicados no processo de decidir, sobre o grau de envolvimento pessoal dos julgadores e os condicionantes culturais em cada caso concreto, assim como sobre os limites da racionalidade e o grau de influência das emoções e dos sentimentos humanos na formulação e concepção acerca da “melhor decisão”.

Sem olvidarmos, claro está, de outros aspectos distintivos da natureza do comportamento humano à hora de decidir sobre o sentido da justiça concreta e a existência de universais morais determinados pela natureza biológica de nossa arquitetura cognitiva (neuronal). Afinal é o cérebro que nos permite dispor de um sentido moral, o que nos proporciona as habilidades necessárias para viver em sociedade e solucionar determinados conflitos sociais, e o que serve de base para as discussões e reflexões filosóficas mais sofisticadas sobre direitos, deveres, justiça e moralidade.

Projeto acerca das implicações neurocientíficas vinculadas ao problema de interpretação e aplicação do direito

No Laboratório de Sistemática Humana da Universitat de les Illes Balears, estamos desenvolvendo um projeto de investigação cuja finalidade é a de identificar as áreas cerebrais ativadas (MEG e fMRI) durante tarefas de juízo em profissionais da magistratura e não profissionais.

O projeto consiste em identificar os circuitos cerebrais que se ativam quando realizamos determinados tipos de juízos. Em concreto, o objetivo do projeto reside no fato de estudar os juízos de natureza jurídica e contrastá-los com os de natureza unicamente moral, estes últimos sem consideração jurídica. Assim mesmo pretendemos comparar as ativações geradas por estes juízos em pessoas que exerçam sua profissão na magistratura com as causadas em pessoas alheias a esta profissão. Pretende-se investigar, em síntese: (I) se os chamados juízos (casos) “fáceis” e “difíceis” ativam os mesmos processos cerebrais; (II) se os circuitos cerebrais ativados por profissionais da magistratura ante um juízo são os mesmos ou similares aos que outros cidadãos ativam; e (III) se estes circuitos cerebrais coincidem em sua ativação durante juízos de caráter ético-jurídico e juízos sem carga jurídica.

A localização das redes neuronais implicadas nestes juízos será levada a cabo mediante magnetoencefalografía (MEG) e ressonância magnética funcional (fMRI), com o fim de estabelecer com a suficiente precisão os padrões temporais e espaciais. O projeto está relacionado com outros dois anteriores: um do triênio 2000-2003 em que se estudaram algumas chaves evolutivas da linguagem e dos juízos morais e estéticos, e outro obtido em 2003 dirigido a analisar com maior precisão a ativação cerebral durante os juízos estéticos (Cela-Conde et al, 2004). Neste projeto se abordará agora a análise dos circuitos cerebrais ativados em tarefas de juízos morais, centrando-nos especialmente nos de natureza ético-jurídica e introduzindo a experiência profissional dos magistrados como possível fonte de diferenças.

A idéia central é a de que os experimentos propostos permitam, em primeiro lugar, conhecer que circuitos neuronais intervêm no processo de juízos, tanto jurídicos como unicamente morais, tanto nos casos fáceis como difíceis, tudo isso em participantes sem transtornos clinicamente diagnosticados. Realizaremos, assim, uma localização que permita não somente estabelecer as pautas espaciais senão também sua distribuição temporal, de enorme importância à hora de entender as funções cognitivas (Bartels & Zeki, 2004). Em segundo lugar, caberia entender em que medida os profissionais da magistratura utilizam os mesmos processos cognitivos de juízo que os cidadãos sem responsabilidades judiciais.

Também permitirá definir se no ato de julgar (especialmente os denominados “casos difíceis”) as respostas aos dilemas por parte dos distintos sujeitos implicados no experimento variam de maneira substancial, muito particularmente no que se refere aos juízos e às atividades levadas a cabo por magistrados pertencentes a um Tribunal (2º. Grau de jurisdição) e por juízes que exercem a atividade jurisdicional em primeiro grau de jurisdição (1ª. Instância). Nesse sentido, parece razoável supor que, no primeiro caso (de juízes pertencentes a um Tribunal), os correlatos neuronais ativados no ato de julgar sejam os mesmo encontrados no dilema tipo trolley (que implica uma maior distância pessoal para quem julga a ação), em que os magistrados, situados em uma posição distante das partes e dos fatos concretos, intervêm de forma não arbitrária e impessoal nos planos de vida dos indivíduos envolvidos na demanda.

Por outro lado, já agora no caso de juízes de 1ª. Instância, os correlatos neuronais ativados no ato de julgar podem vir a ser os mesmos encontrados no dilema tipo footbridge (que implica uma maior proximidade pessoal com os interesses contrapostos), uma vez que, por se encontrarem em contato mais direto com as partes e os fatos concretos, a forma de intervenção não arbitrária implique um juízo pessoal no ato de intervir nos planos de vida dos indivíduos envolvidos na demanda. Tudo isso pese à obviedade de que o resultado final de ambos os casos é o mesmo: aplicar o direito a um caso concreto, intervindo por via institucional nos planos de vida das pessoas envolvidas em uma determinado conflito de interesses.

Por fim , nos permitirá identificar o papel que joga a racionalidade e a emotividade no ato de julgar para, a partir daí, elaborar o desenho de um modelo metodológico mais adequado para a tarefa do jurista-intérprete de dar “vida hermenêutica” ao direito positivo.

Mirando ao presente

O desenho do cérebro que está aparecendo graças aos estudos da engenharia cerebral aponta já algumas pistas dignas de menção. Em primeiro lugar, a confirmação daquelas hipótesis lançadas por Crick e Koch (1990) acerca da consciência como uma atividade sincronizada de neurônios que se encontram situados em lugares distintos da corteza cerebral, coisa que acaba por colocar em cheque algumas das ideáis mais firmes do funcionalismo computacional e da concepção estrita do suposto da modularidade dos processos cognitivos (Fodor, 1983), como por exemplo: o de um processador central e um progresso bottom-up da percepção até chegar aos processos superiores.

No que chamamos “conhecimento” intervêm sequências de ativação complexas cujas dimensões espaciais e, sobretudo, temporais não puderam ser postas de manifesto até o desenvolvimento de técnicas tão precisas como a da magnetoencefalográfica, capaz de detectar a ativação neuronal em lapsos de centésimos de segundo.

Por outro lado, a caracterização neurológica da moral sim que parece compatível com uma psicologia evolucionista que entenda que uns mesmos processos cognitivos intenvenham em diferentes tarefas ou para resolver diferentes problemas (Shapiro & Epstein, 1998).

Particularmente com relação ao direito, a investigação neurocientífica sobre a cognição moral e jurídica vem, de certa forma, revolucionando nosso entendimento acerca da natureza do pensamento e da conduta humana, com consequências profundas que podem vir a afetar o domínio próprio (ontológico e metodológico) do fenômeno jurídico. E como parece não haver uma instituição humana mais fundamental que a norma jurídica e, no campo do progresso científico, algo mais instigante que o estudo do cérebro, a união destes dois elementos (norma/cérebro) acaba por representar uma combinação naturalmente fascinante e estimulante, uma vez que a norma jurídica (sua interpretação e aplicação) e o comportamento que procura regular são ambos produtos de processos mentais.

Decerto que também resulta precipitado pensar que as primeiras investigações neurocientíficas acerca do juízo moral e normativo já nos abrem a porta a uma humanidade melhor. Temo-me que isso seria simplificar as coisas ao extremo. Assim como o criacionismo ingênuo pode condenar aos humanos a uma minoria de idade permanente, assim também um modelo neurocientífico incompleto pode levar-nos a conceber ilusões impróprias. Porque não é definitivamente certo que um maior e melhor conhecimento dos condicionantes neuronais dos humanos nos proporcione automaticamente uma vida humana mais digna. Oxalá fossem as coisas tão simples!

Pensar que a relação cérebro/moral/direito é tudo pode levar-nos a olvidar que a medida do direito, a própria idéia e essência do direito, é o humano, cuja natureza resulta não somente de uma mescla complicadíssima de genes e de neurônios senão também de experiências, valores, aprendizagens, e influências procedentes de nossa igualmente embaraçada vida sócio-cultural.

O mistério dos humanos consiste precisamente em advertir que cada um é um mistério para si mesmo. A neurociência nos ajudará a entender uma série de elementos que configuram o mistério, mas não o eliminará de todo.

Ainda assim, dando por sentado que o mistério permanecerá sempre, a ciência talvez possa levar-nos a entender melhor que a busca de um adequado critério metodológico para a compreensão e a realização do direito pode considerar-se, antes de tudo, como a arqueologia dessas estruturas e correlatos cerebrais relacionados com o processamento das informações ético-jurídicas.

Poderá, inclusive, ajudar-nos a compreender que a atividade hermenêutica se formula precisamente a partir de uma posição antropológica e põe em jogo uma fenomenologia do atuar humano; que somente situando-se desde o ponto de vista do ser humano e de sua natureza será possível ao julgador representar o sentido e a função do direito como unidade de um contexto vital, ético e cultural. Esse contexto estabelece que os seres humanos vivem das representações e significados desenhados para a cooperação, o diálogo e a argumentação e processados em suas estruturas cerebrais. Que, em seu "existir com" e situado em um determinado horizonte histórico-existencial, os membros da humanidade reclamam continuamente aos outros, cuja alteridade interioriza, que justifiquem suas eleições aportando as razões que as subjacem e as motivam.

Estamos longe ainda de contar com um mapa preciso das ativações espaço-temporais relacionadas com os processos cognitivos, mas parece que vamos trilhando um bom caminho para começar a fazê-lo e a compreendê-lo. Já sabemos, por exemplo, que na tarefa de realização de juízos morais (assim como de juízos normativos no direito e na justiça) é essencial a conexão fronto-límbica (Damasio, 1994; Adolphs et al, 1998; Greene et alii, 2001 e 2002; Moll et alii, 2002 e 2003; Goodenough & Prehn, 2005). Sabemos que a percepção estética implica a ativação da corteza préfrontal esquerda (Cela-Conde et al, 2004). Sabemos como se realiza o processamento das cores a partir dos centros visuais primários da corteza ocipital (Zeki & Marini, 1998; Bartels & Zeki, 1999), assim como a ativação neuronal relacionada com a identificação de objetos percebidos mediante a visão (Heekeren, Marrett, Bandettini & Ungerleider, 2004). Em termos gerais vai aparecendo um panorama em que a corteza préfrontal joga um papel de primera ordem respeito do que são os processos cognitivos superiores, coisa que, por outra parte, havia sido já sugerida, ainda que fosse a título de hipóteses especulativa, pelos paleoantropólogos (Deacon, 1996; 1997).

Seja como for, e ainda que não saibamos grande coisa acerca do funcionamento de nosso cérebro, e muito particularmente dos correlatos cerebrais que ditam o sentido da moral e da justiça, converter esse mar de especulações em certeza é decerto a tarefa que se espera da ciência, no preciso sentido de que uma compreensão mais profunda das causas últimas (radicadas em nossa natureza) do comportamento moral e jurídico humano poderá vir a ser de grande utilidade para averiguar quais são os limites e as condições de possibilidade da ética e do direito no contexto das sociedades contemporâneas, assim como do caminho evolutivo que deu lugar à natureza e à moralidade humana.

REFERÊNCIAS

Adolphs, R., Tranel, D., & Damasio, A. (1998). The human amygdala in social judgement. Nature, 393, 470-474.

Aiello, L. C., & Wheeler, P. (1995). The expensive tissue hypothesis: The brain and the digestive system in human and primate evolution. Current Anthropology, 36, 199-221.

Bechara, A., Damasio, H., Damasio, A. R., & Lee, G. P. (1999). Different contributions of the human amygdala and ventromedial prefrontal cortex to decision-making. J Neurosci, 19, 5473-5481.

Behm-Blancke, G. (1983). Altpaläolithische Gravuren von Bilzingsleben, Kr. Artern. Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, 24, 304-320.

Brosnan, S., & De Waal, F. (2003). Monkeys reject unequeal pay. Nature, 425, 297-299.

Cela-Conde, C. J., Marty, G., Maestu, F., Ortiz, T., Munar, E., Fernandez, A., Roca, M., Rossello, J., & Quesney, F. (2004). Activation of the prefrontal cortex in the human visual aesthetic perception. Proceedings of the National Academy of Science, 0401427101.

Changeux, J.P. (1994). Raison et plaisir, Paris :Odile Jacob.

Chomsky, N. (1992). Explaining language use. Philosophical Topics, 20, 205-231.

Damasio, A. R. (1994). Descartes Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, NY: G.P. Putnams Sons.

___, (2001).Compreender os fundamentos naturais das convenções sociais e da ética,dados neuronais. In Jean-Pierre Changeux (Ed.), Fundamentos Naturais da Ética (pp. 113-129). Lisboa: Instituto Piaget.

Damasio, H., Grabowski, T., Frank, R., Galaburda, A. M., & Damasio, A. R. (1994). The Return of the Phineas Gage: Clues About the Brain from the Skull of a Famous Patient. Science, 264, 1102-1105.

de Heinzelin, J., Desmond Clark, J., White, T., Hart, W., Renne, P., WoldeGabriel, G., Beyene, Y., & Vrba, E. (1999). Environment and Behavior of 2.5-Million-Year-Old Bouri Hominids. Science, 284, 625-.

Deacon, T. (1997). The Symbolic Species. New York, NY: W.W. Norton & Company.

Deacon, T. W. (1996). Prefrontal cortex and symbol learning: Why a brain capable of language evolved only once. In B. M. Velichkovsky & D. M. Rumbaugh (Eds.), Communicating Meaning: The Evolution and Development of Language (pp. 103-138). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Dennett, D. C. (1979). True Believers: The Intentional Strategy and Why It Works. .

Dennett, D. C. (1987). The Intentional Stance. Cambridge, MA: Bradford Books.

Fischer, R. (1990). Why the Mind is not in the Head but in the Societys Connectionist Network. Diogenes, 151, 1-24.

Fodor, J. A. (1983). The Modularity of Mind. Cambridge, MA: M.I.T Press.

Forrest, S. (1985). Documentation for Prisoners Dilemma and Norms Programs that use the Genetic Algorithm. Albuquerque, NM: The University of New Mexico.

Goren-Inbar, N. (1986). A figurine from the Acheulian site of Berekhat Ram. Mi’Tekufat Ha’Even, 19, 7-12.

Goren-Inbar, N. (Ed.). (1990). Quneitra: A Mousterian Site on the Golan Heights. Jerusalén: Monographs of the Institute of Archaeology, Hebrew University, 31.

Goodenough,O. & Prehn, K. (2004). A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice, In Goodenough, O. & Zeki, S. (2004).Law and the brain. The Royal Society: Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 359: 1709-1726.

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment. Science, 293, 2105-2108.

Greene, J. et alii (2002). How (and there) does moral judgement work?.Trends in Cognitive Sciences, 6 (12):517-523.

Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining. Journal of Economic Behavior and Organization, 3, 367-388.

Henshilwood, C., dErrico, F., Vanhaeren, M., van Niekerk, K., & Jacobs, Z. (2004). Middle Stone Age Shell Beads from South Africa. Science, 304(5669), 404-.

Hublin, J. J., Spoor, F., Braun, M., Zonneveld, F., & Condemi, S. (1996). A Late Neanderthal Associated with Upper Palaeolithic Artefacts. Nature, 381, 224-226.

Humphrey, N. K. (1976). The social function of intellect. In P. P. G. Bateson & R. A. Hinde (Eds.), Growing Points in Ethology (En R. Byrne y A. Whiten (eds.) (1988), Machiavellian Intelligence, pp. 13-26 ed., pp. 303-317). Cambridge: Cambridge University Press.

Krantz, G. S. (1988). Laryngeal descent in 40,000 year old fossils. In M. E. Landsberg (Ed.), The genesis of Language (pp. 173-180). Brelin: Mouton deGruyter.

McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasnt: a new interpretation of the origin of modern human behavior. Journal of Human Evolution, 39, 453-563.

Mercader, J., Panger, M., & Boesch, C. (2002). Excavation of a Chimpanzee Stone Tool Site in the African Rainforest. Science, 296, 1452-1455.

Moll, J., Oliveira-Souza, R., Bramati, I., & Grafman, J. (2002). Functional Networks in Emotional Moral and Nonmoral Social Judgements. NeuroImage, 16, 696-703.

Mool, J. et alii (2003). Morals and the human brain: a working model, NeuroReport,14(3): 299-305.

Mool, J. et alii (2002). The neural correlates of moral sensitivity: A fMRI investigation of basic and moral emotions. The Journal of Neuroscience,22(7): 2730-2736.

Rof Carballo, J. (1952). Cerebro interno y mundo emocional. Barcelona: Labor.

Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2003). The Neural Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game. Science, 300, 1755-1758.

Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. The Behavioral and Brain Sciences, 3, 417-424.

Tobias, P.V. (1997). Orígenes evolutivos de la lengua hablada. In C.J.C. Conde, R.G. Lombardo, & J.M. Contreras (Eds.), Senderos de la evolución humana (pp. 35-52).México:Ludus Vitalis, número especial 1.

Trinkaus, E. (1983). The Shanidar Neandertals. New York, NY: Academic Press.

Vigouroux, J. (1992). La fabrique du beau. Paris : Odile Jacob.

Wynn, T. (1979). The intelligence of Oldowan hominids. Journal of Human Evolution, 10, 529-541.

Atahualpa Fernandez, Marly Fernandez e Manuella Fernandez

Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoria Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política/Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/ Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of Califórnia, Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha;Especialista em Direito Público / UFPa.; Professor Titular da Unama/PA e Cesupa/PA;Professor Colaborador (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Antropologia y Evolución Humana do Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) ; Advogado.Marly Fernandez: Doutoranda em Direito/ Universitat de les Illes Balears-UIB; Mestra em Direito/ Univ. De Barcelona y Research Scholar en el Laboratório de Sistemática Humana/UIB.

Manuella Fernandez: Acadêmica de Direito/Unaerp e Bolsista do Laboratorio de Sistemática Humana/UIB.

Código da publicação: 814

Como citar o texto:

FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly; FERNANDEZ, Manuella..Inteligência Moral: mente, célebro e o direito. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, nº 146. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/814/inteligencia-moral-mente-celebro-direito. Acesso em 3 out. 2005.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.