Bases naturais do comportamento social e ético-jurídico: natureza/cultura

O peso das adaptações filogenéticas no desenvolvimento da conduta moral do ser humano parece estar fora de qualquer discussão em toda teoria social normativa que, na atualidade, pretenda ser digna de algum crédito (Rose, 2000). A evolução da conduta moral não é apenas o resultado da adaptação ao meio ambiente material, tal como pressupôs Engels em ensaio publicado em 1876. Também implicou a seleção de atributos que determinaram o sucesso nas interações entre os membros da mesma espécie. Em termos mais gerais, nossa capacidade ética e nosso comportamento moral devem ser contemplados como um atributo do cérebro humano e, portanto, como um produto mais da evolução biológica e que está determinado pela presença (no ser humano) de três faculdades que são necessárias e, em conjunto, suficientes para que dita capacidade ou comportamento se produza: a de antecipar as consequências das ações; a de fazer juízos de valor e; a de eleger entre linhas de ações alternativas. O desenvolvimento neurocognitivo do ser humano favoreceu o aparecimento de tais faculdades e, a partir delas, surgiu inevitavelmente a moralidade[1]. Na advertência de Changeux (1996), cérebro é evidentemente a “base” da linguagem e da moral.

Assim que nosso comportamento, nossas sociedades, nossa cultura e nossas normas de conduta (éticas ou jurídicas) parecem ser a resposta que elaboramos, com os mecanismos psicológicos evolucionados de que dispomos, para solucionar os problemas relativos às exigências e contingências de uma existência essencialmente grupal. E isto se dá graças a uma arquitetura cerebral que confirma a longínqua idéia de Konrad Lorenz, a saber: a existência de um imperativo biológico capaz de combinar respostas instintivas e códigos morais.

Como afirma Antonio Damásio (2001), os valores éticos constituem estratégias adquiridas para a sobrevivência dos indivíduos de nossa espécie, mas tais habilidades adquiridas encontram um apoio neurofisiológico nos sistemas neurais de base que executam as condutas instintivas. Os processos cerebrais que têm uma relação com as emoções articulam-se profundamente com os que provocam cálculos de avaliação. E se é certo que o juízo ético-jurídico está baseado em raciocínios que provocam cálculos de avaliação, mas também em emoções e sentimentos morais produzidos pelo cérebro, não pode ser considerado como totalmente independente da constituição e do funcionamento deste órgão cuja gênese deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.

Nesse sentido, as transformações evolutivas do último período do gênero Homo modelaram a conduta moral primitiva e se serviram dela para a aparição de grupos cuja sobrevivência dependia sobremaneira da relação mútua entre o grau muito elevado de altruísmo/cooperação e a emergência de uma inigualável capacidade preditiva da conduta humana. E os subprodutos de tais estratégias (sócio-)adaptativas (nelas incluídas, por certo, o direito), baseadas na complexidade cognitiva e lingüística do ser humano, são o resultado da enorme riqueza de nossa insólita e complicada “inteligência” social.

Ora, se damos por boa a afirmação anterior, chegamos a uma cadeia causal que justifica parte do processo de surgimento da moral e do direito. Tem que ver com a circunstância da evolução filogenética, fixada já em nossos antecessores do gênero Homo, de uns cérebros o bastante grandes e complexos como para sustentar a arquitetura cognitiva que nos permite realizar juízos avaliativos a respeito do comportamento humano. Mas a obtenção induvidável durante a filogênesis humana de uns cérebros maiores e complexos levanta desde logo um enigma. Dado que o tecido neuronal é o mais “custoso” em termos de necessidades biológicas e energéticas (Aiello & Wheeler, 1995), não se pode pensar que se conseguira de forma acidental. Devem existir beneficios importantes derivados da disposição de maiores cérebros. Mas, quais são estes beneficios? Em que consistem?

A resposta pode intentar buscar-se mediante a comparação das condutas filogenéticamente fixadas. Outras espécies de certa complexidade social resolvem suas necessidades adaptativas por outras vias. Durante a evolução dos seres vivos em nosso planeta apareceram ao menos quatro vezes os comportamientos altruístas extremos nas chamadas “espécies eusociales”: os himenópteros (formigas, vespas, abelhas, termitas), os camarões parasitários das anémonas dos mares coralinos (Synalpheus regalis, Duffy, 1996), as ratas-topo peladas (Heterocephalus glaber, O"Riain, Jarvis, & Faulkes, 1996) e os primatas (com os humanos como melhor exemplo). Pois bem, nem os insetos sociais, nem as ratas-topo e nem os camarões parasitários dispõem de uma linguagem como a nossa.

Seus meios de comunicação podem ser muito complexos. As abelhas, por exemplo, efetuam um exercício de dança específico para transmitir informações sobre a localização e qualidade dos alimentos. Inclusive os animais da espécie mais próxima à humana, os chimpanzés, dispõem de uma variada gama de gestos, gritos e outras condutas para manifestar ou dissimular o medo e a agressividade, da mesma maneira com que manifestam certo sentido de justiça, mostram desejos de congraçar-se e mantêm relações sexuais complexas (de Waal, 1996). Mas jamais fazem uso de uma linguagem de dupla articulação com estrutura sintática.

A linguagem, pois, pode ser considerada como a chave para rastrear beneficios adaptativos capazes de supor uma pressão adaptativa no sentido dos grandes cérebros dos seres humanos.

A capacidade linguística própria de nossa espécie, que é a ferramenta mais importante para a transmissão da cultura, aporta-nos certas vantagens claras na estratégia de sobrevivência social que os sistemas de comunicação mais simples não poderiam sustentar. Sem embargo, seguimos sem conhecer por que a vantagem adaptativa é tão grande como para chegar ao ponto de permitir-nos conhecer “quem fez o que a quem”. Podemos predizer em termos de conduta bem definidas as conquências das ações de nossos congêneres mas, por outro lado, não somos capazes de acudir a uma definição mais precisa de justiça ou de delimitar em que aspecto, por exemplo, a teoria do direito natural é preferível a de um positivismo mais sossegado.

Para intentar entender e superar a obscuridade tradicional das discussões teóricas na análise do direito quiçá a perspectiva mais fecunda seja a funcional, quer dizer, aquela que não parte de uma suposta (e por vezes reducionista e/ou eclética) perspectiva axiológica, sociológica ou estrutural do mesmo, senão que intenta dilucidar para que serve o direito no âmbito da (evolucionada) existência humana. E uma vez redimensionado e situado este tipo de análise sobre o direito a uma dimensão propriamente evolucionista e funcional, é possível conjecturar que se o direito foi criado pelo homem, para os propósitos do homem, então todos os propósitos que porventura possamos encontrar e extrair dele devem ser devidos, em última instância, aos propósitos do homem. Mas, “quais são estes propósitos?”, é algo assim como um mistério.

Sem embargo, e porque os humanos são sempre um problema tão sensível, parece razoável partir da hipótese (empiricamente rica) de que a resposta se encontre (como sucede com as teorias que relacionam o tamanho do cérebro com a inteligência social) na necessidade para competir com êxito na complexidade de nosso estilo de vida social, isto é, na forma pela qual nossos antepassados homínidos resolveram um problema adaptativo associado aos múltiplos e incessantes relacionamentos derivados de uma vida substancialmente grupal: nossos ancestrais hominídos, em algum momento de nosso passado evolutivo, necessitaram (por pressões seletivas) gerar um desenho, melhor que as alternativas então existentes, que permitisse uma otimização funcional e adaptativa do mecanismo de funcionamento das formas elementares de sociabilidade que parecem estar arraigadas na estrutura de nossa arquitetura mental.

Nesse sentido, uma explicação darwiniana sobre a evolução da ética e do direito supõe que as normas de conduta (no caso, de natureza moral e jurídica) representaram uma vantagem seletiva ou adaptativa para uma espécie essencialmente social como a nossa que, de outro modo, não haveria podido prosperar biologicamente: plasmaram a necessidade da possessão de um mecanismo operativo que permitisse habilitar publicamente nossa capacidade inata de inferir os estados mentais e de predizer o comportamento dos indivíduos e, dessa forma, ampliar o conhecimento social sobre os membros de nossa espécie e desenvolver nossa também inata capacidade para cooperar e de resolver conflitos sociais sem necessidade de recorrer à agressividade[2]; isto é, de oferecer soluções a problemas adaptativos práticos, separando (mais do que compondo conflitos) os campos em que os interesses individuais, sempre a partir das reações do outro, possam ser válida e socialmente exercidos (Ricouer, 1995).

De uma maneira geral, resulta impossível fixar uma origem do direito, nem mesmo se o entendemos da maneira mais ampla e flexível imaginável. Mas temos sustentado que essa origem tem que ver com um desafio adaptativo que os seres humanos tiveram que afrontar: um desafio que nasceu da necessidade humana de entender e valorar o comportamento de seus congêneres, de responder a ele, de predizê-lo e de manipulá-lo e, a partir disso, de estabelecer e regular as mais complexas relações da vida em grupo. Outras espécies como as dos chimpanzés têm pressões seletivas muito similares e, ainda assim, não desenvolveram nossos sistemas de normas estabelecidos através de códigos explícitos.

Cabem poucas dúvidas, pois, acerca do carater do direito como ferramenta destinada a resolver conflitos grupais e de manter vivo um limite (ainda que mínimo) de altruísmo e cooperação entre os membros de nossa espécie. Mas o carater distintivo não significa que a moral e o direito se vejam livres de qualquer tipo de fator ou influência que provem das circunstâncias específicas em que se produziu a evolução coordenada do cérebro humano, dos grupos de homínidos e de suas soluções culturais.

Não somos crianças errantes que ocasionalmente pecam por desobedecer a instruções procedentes de um ser indefinível, estranho e exterior de nossa espécie; somos adultos que descobrimos que determinados pactos são necessários para resolver problemas recorrentes relativos à sobrevivência, ao êxito reprodutivo e à vida em comunidade, e aceitamos a necessidade de assegurá-los mediante juramento “sagrado”. Os sentimentos morais derivam de nossa arquitetura cognitiva inata e os códigos éticos e jurídicos, por sua vez, surgiram como produtos da interação da biologia e a cultura. Mas é importante entender que se trata de um processo de influências mútuas, de tal forma que as primeiras expressões normativas deveram cambiar o próprio entorno de desenvolvimento da inteligência social.

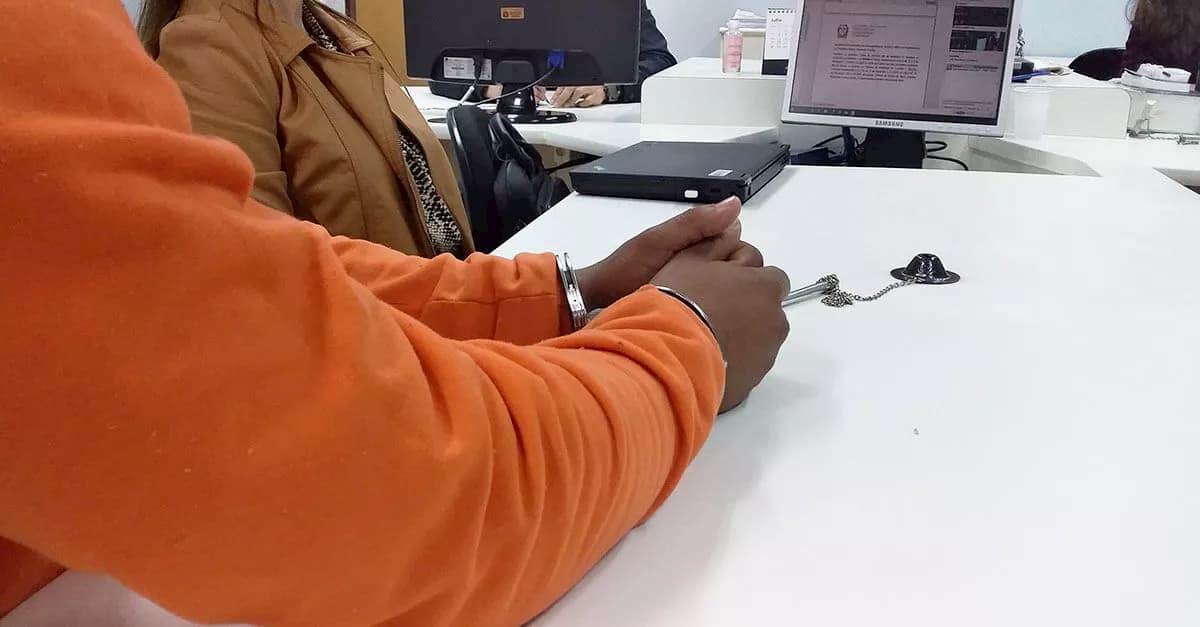

Entendidas assim, as leis não são simplesmente um conjunto de regras faladas, escritas ou formalizadas que as pessoas seguem. Representam a formalização de regras comportamentais, sobre as quais uma alta percentagem de pessoas concorda. Refletem as inclinações do comportamento humano e oferecem benefícios potenciais àqueles que as seguem. Quando as pessoas não reconhecem ou acreditam nesses benefícios potenciais, as leis são, com freqüência, não somente ignoradas ou desobedecidas – pois carecem de legitimidade e de contornos culturalmente aceitáveis em termos de uma comum, consensual e intuitiva concepção de justiça –, senão que seu cumprimento acaba condicionado a um critério de autoridade que lhes impõem por meio da “força bruta”. (M. Gruter, 1991). E uma vez que a sociedade usa leis para encorajar as pessoas a se comportar diferentemente do que elas se comportariam na falta de normas, esse propósito fundamental não somente torna o direito altamente dependente da compreensão das múltiplas causas do comportamento humano como, e na mesma medida, faz com que quanto melhor for esse entendimento da natureza humana, melhor o direito poderá atingir seus propósitos.

Da mesma forma, formulamos juízos de valor sobre o justo e o injusto não somente por razões de cálculo, como expressam a teoria dos jogos e as teorias sociais normativas, senão porque também estamos dotados de certas intuições morais inatas e de determinados estímulos emocionais que caracterizam a sensibilidade humana e que permitem que nos conectemos potencialmente com todos os demais seres humanos. Essas estratégias, se plasmam grande parte de nossas intuições e emoções morais, não são construções arbitrárias, senão que servem ao importante propósito de, por meio de juízos de valor, tornar a ação coletiva possível – e parece razoável admitir que os seres humanos encontram satisfação no fato de que as normas sejam compartidas pelos membros da comunidade. Daí que as virtudes da tolerância, da compaixão e da justiça não são fórmulas políticas que nos esforçamos para alcançar, sabendo das dificuldades do caminho, mas compromissos que assumimos e esperamos que outros assumam.

Em contra do estabelecido pelo modelo do Homo economicus, o que nos incita a comportar-nos moral e juridicamente não é o cálculo deliberado entre as possibilidades de obter certo beneficio ao incumprir uma norma estabelecida e o risco que se corre ao ser descobertos e castigados por nosso ato. Tampouco funcionamos mediante uma adesão consciente a normas com as que racionalmente comungamos. Entram em jogo mais bem certas intuições ou sentimentos morais de grande importância nas relações humanas, e o fazem de um modo sub-reptício, espontâneo, sem dar-nos apenas conta dele: empatia, remordimento, vergonha, humildade, sentido de honra, prestígio, compaixão, companheirismo. E isto é fundamental na eleição moral porque, se há algo que a moralidade leva implícito, são as convicções fortes: estas não surgem – ou não podem surgir – através da fria racionalidade kantiana, senão que requerem preocupar-se pelos outros e ter fortes instintos viscerais sobre o que está bem ou mal (F. de Waal, 2002). Simplesmente atuamos diante de uma regra de conduta do modo como nos ensinam a atuar, motivados pelo desejo inato de “identificação grupal”, enormemente favorecido por meio da adoção de práticas sociais e comportamentos comuns que funcionam em uma determinada coletividade.

A moral e o direito, se os entendemos mais além da expressão formal dos códigos de conduta, não são invenções de pensadores ou construções intelectuais. Apareceram e evoluiram como parte de nossa natureza a partir de um largo e tortuoso processo co-evolutivo e, para compreendê-los, devemos mirar para dentro do cérebro: para a forma como o conjunto mente/cérebro processa os instintos e as predisposições que permitem criar e explorar os vínculos sociais relacionais alí existentes e cuja gênese deverá então ser reintegrada na história evolutiva própria de nossa espécie.

Altruísmo e cooperação avançada

Assim que não há nada de mal em reconhecer que a natureza põe limites ao social, ao moral e ao jurídicamente alcançável, e que o desconhecimento destes limites pode acarretar custos sociais que poderia haver-se evitado[3]. Mas acreditamos que trabalharíamos mal as pretensões de uma perspectiva funcional e evolucionista, se nos limitássemos a uma mera busca e determinação dos limites negativos que a natureza põe aos ideais éticos e jurídicos. Em realidade, este tipo de análise é muito mais ambiciosa, pois o que busca não é somente a origem e o sentido último do comportamento ético-jurídico, senão também o de explicar sua origem em uma qualidade que torna possível a coesão e a cooperação social, qualidade a qual usualmente se alude sob o nome de altruísmo.

O problema central, portanto, passa a ser o da evolução do altruísmo, cuja aparição e a persistência em distintas espécies animais parece um contra sentido à luz da teoria da evolução, uma vez que se trata de um daqueles traços comportamentais que aparentemente diminui o êxito adaptativo dos individuos que os possuem e que por ele deveriam ser eliminados pela seleção natural.

Cabem poucas dúvidas de que em muitas espécies os mais fortes são capazes de aniquilar os mais débeis. Mas em um mundo de dependência mútua não seria muito prudente dar semelhante passo. O verdadeiro não é “por que” é necessário moderar a agressividade – há que fazê-lo –, senão “de que modo” coexistem a cooperação e a concorrência. Como mantém os indivíduos um equilíbrio que lhes permita satisfazer seus interesses e, ao mesmo tempo, atuar como equipe? Como se resolvem os conflitos sem que os vínculos sociais relacionais se vejam afetados? Se estas perguntas (que se deduzem diretamente do apoio mútuo como fator na sociedade) resultam familiares, é porque nos enfrentamos com elas a diário, tanto em casa como no trabalho.

Detenhámo-nos assim, por um momento, sobre a natureza do “altruísmo” que, sendo a expressão da empatia e da simpatia, constitui um dos pilares da moralidade humana.

No marco da teoria da evolução, a explicação do altruísmo parte, em primeiro lugar, do pressuposto de que os traços de um organismo dependem de seus genes. Quando aparece um novo traço em um indivíduo de uma espécie (por mutação genética), e este traço contribui à aptidão para sobreviver de seu possuidor em um entorno natural dado, haverá uma pressão da seleção natural em favor desse traço, quer dizer, este persistirá e se propagará hereditariamente na espécie. A aptidão para sobreviver ou êxito adaptativo se mede pelo êxito reprodutivo, pelo número promedio esperado de seus descendentes. Esta relação entre genes, fenotipos, aptidão para sobreviver e seleção natural vale tanto para os traços físicos como para os psicológicos ou do comportamento. A pergunta é, então, se o comportamento altruísta é um traço que possa contribuir para incrementar a aptidão para sobreviver e seja por ele seleccionado pela pressão do entorno.

Para responder esta pergunta é necessário ter presente que tipo de comportamentos podem ser chamados altruistas. Um comportamento é altruista se cumpre dois requisitos: 1. ter efeitos positivos na aptidão de sobrevivência de um indivíduo não-descendente do indivíduo que se comporta como altruísta, e 2. efeitos negativos na aptidão de sobrevivência do individuo que se comporta como altruísta e por conseguinte de sua descendência. Em geral, ambos os requisitos se dão automaticamente juntos, pois quando um indivíduo favorece a outro que não é seu descendente incorre em um custo, por mínimo que seja, em sua aptidão para sobreviver e na de seus descendentes.

Por isso utilizam os sociobiólogos e etólogos o termo “altruísmo” para estes traços, pois também em nossa compreensão cotidiana dizemos que alguem é altruísta quando incorre em um sacrifício pessoal em favor de outra pessoa. A diferença do conceito sociobiológico com o conceito cotidiano é que no conceito sociobiológico não se presta atenção aos motivos do comportamento, senão somente aos efeitos observáveis do mesmo. Por outro lado, segundo o conceito biológico, a ajuda prestada aos descendentes por via do cuidado paternal não é altruísmo, porque se dirige diretamente à própria prole e incide positivamente sobre o próprio êxito reprodutivo (Sober, 1998).

Pois bem, tendo já esclarecido o significado do altruísmo e conhecendo o marco geral da teoria da evolução por seleção natural, o altruísmo levanta um problema. Darwin o teve presente ao menos com respeito a dois traços cuja persistência não era facilmente explicável em termos de êxito adaptativo. Perguntava-se, por um lado, pela persistência da moralidade nos humanos e, por outro, pela de castas estéries nos insetos sociais. Tanto a esterilidade como a moralidade não parecem a primera vista ser beneficiosas para seus possuidores, ao menos não em termos de êxito reprodutivo. Segundo a teoria da evolução, estes traços deveriam haver-se extinguido rapidamente depois de sua aparição.

Darwin sugeriu uma solução a este aparente dilema para sua teoria. Relativamente ao problema da moralidade humana, Darwin apontou o seguinte:

É extremadamente duvidoso que a prole dos pais mais benévolos e solidários ou dos que são mais fiéis a seus camaradas se possa criar em maiores números que a prole dos pais mais egoistas e traiçoeiros da mesma tribo. Quem esteja disposto a sacrificar sua vida antes que trair a seus camaradas acabará sem descendência antes de ter oportunidade de herdar sua nobre natureza.

Mas ainda que um alto nível de moralidade não dê vantagens aos indivíduos particulares e a sua descendência, um progresso no nível de moralidade e um aumento no número de indivíduos nobres pode dar uma imensa vantagem a uma tribo sobre a outra.

E a respeito dos insetos sociais disse:

...se os insetos (que resultam estéries) já eram sociais e se é uma vantagem para a comunidade que vários deles nasçam capazes de trabalhar mas incapazes de procriar, não vejo dificuldade para que este estado de coisas se perpetue por seleção natural.

A solução que Darwin sugere aquí é que, se bem a esterilidade e a moralidade não ajudam à sobrevivência de seus possuidores por anular em um caso ou diminuir no outro o êxito reprodutivo do indivíduo, estes traços podem sem embargo ser úteis a uma comunidade particular e favorecer seu êxito reprodutivo sobre outras comunidades ou grupos. Darwin sugere então, como solução a seu dilema, que a seleção pode operar sobre traços que beneficiem a grupos e não a indivíduos. Mas é preciso notar que a idéia de que a seleção pode ter traços que favoreçam a grupos, não é a idéia standard da teoria de Darwin. A idéia standard é que os traços selecionados pela pressão do entorno são traços com efeitos benéficos para o indivíduo particular.

A idéia de uma seleção de grupos e não de indivíduos foi fortemente criticada e segue sendo controversa. Depois de um trabalho muito reconhecido de George Williams no ano de 1966, parece haver certo “consenso” no sentido de que a evolução do altruísmo por uma seleção de grupos como a que sugere Darwin não é matematicamente impossível, mas sim altamente improvável. Pode suceder em condições evolutivas muito especiais que não é muito provável que se cumpram. Por essa razão, casos realmente existentes de altruísmo como a moralidade humana e as demais indicadas acima, seguem buscando uma explicação compatível com a teoria da evolução por seleção natural, não obstante Elliot Sober y Robert S. Wilson (1998) haverem demonstrado de forma convincente e elegante como o universo da ética humana se explica melhor através do modelo da “seleção de grupo”, um tanto desacreditado dentro da sociobiología à hora de explicar o altruísmo biológico.

Daí que os teóricos da evolução têm encontrado diferentes modelos evolutivos que, sem apelar à idéia de seleção de grupos, servem para explicar a existência de comportamentos altruístas e muito particularmente da moralidade nos humanos. Com a intenção de explicar estes atos paradoxos a sociobiología cunhou o conceito de "aptitude inclusiva" (Hamilton, 1964), desenvolvendo alrededor dele uma teoria não individual de evolução por seleção natural: a "seleção de parentesco".

As implicações da seleção de parentesco, e de outros modelos do comportamento altruísta, como a seleção de grupo e o altruísmo recíproco, tem resultado de grande interesse para os propósitos do naturalismo ético, mas que, por outro lado, põe em pauta de discussão uma questão em particular: se damos por sentado que a seleção de parentesco (ou qualquer das outras hipóteses alternativas) pode explicar com notável êxito o comportamento altruísta das formigas e das ratas, nos será útil também para explicar o altruísmo humano? Dito em outras palavras: estamos-nos referindo ao mesmo fenômeno quando falamos de altruísmo, tanto nas formigas como nos seres humanos?

A relação entre o altruísmo moral (o humano) e o altruísmo biológico (o animal) parece ser demasiado complexa como para responder com um simples sim ou não a dita pergunta. Autores como Bertram (1982), Voorzanger (1984), D.S. Wilson (1992) e Settle (1993) já trataram, entre outros, do problema mostrando ao menos as numerosas dificultades que encontraremos sempre que estemos dispostos a transferir ao campo do ser humano uns modelos e umas teorias estabelecidos para a interpretação do comportamento dos himenópteros. Mas, ainda aceitando que tais dificultades existem, não podemos estar de acordo em absoluto com Voorzanger ou Settle quando afirmam que o altruísmo biológico não tem nada que ver com o altruísmo moral.

A conduta humana (para a qual reservaremos o termo “altruísmo moral”) está fixada também por seleção natural, assim que obedece por completo à definição do altruísmo biológico que dávamos antes. Os humanos, por meio do comportamento moral, diminuem seus recursos ao favorecer a outros indivíduos. O ”altruísmo moral” é, portanto, um tipo especial de “altruísmo biológico”. O mesmo poderia dizer-se do “altruísmo social”, se denominamos assim ao dos insetos da ordem Hymenoptera.

Assim que tendo por inquestionável o fato que a moralidade humana postula uma cooperação e um comportamento altruísta que de fato transcende as fronteiras das relações de parentesco, nos limitaremos a analisar aqui apenas um dos modelos que trata de dar uma explicação razoável à evolução do comportamento moral humano. O mais prometedor pelo momento parece ser um proposto inicialmente por Robert Trivers, em um artigo de 1972, intitulado "The evolution of reciprocal altruism" e desenvolvido posteriormente por Robert Axelrod, em um artigo publicado em 1981, "The emergence of cooperation among egoists".

Trivers se lança a buscar a solução da evolução da cooperação para além dos estreitos limites do parentesco. Parte da mesma idéia que já havia preocupado a Darwin: em uma população mixta de altruístas puros e de egoístas puros, os altruístas terminarão por desaparecer devido a seu menor êxito adaptativo. Trivers anota, sem embargo, que os altruístas podem prosperar e propagar-se se desenvolvem um altruísmo menos puro e altivo, e ajudam somente aos que estão dispostos a corresponder. Posteriormente Axelrod desenvolveu esta idéia e sustentou com a ajuda de investigadores dedicados à teoria de jogos e a outras disciplinas, que um jogo ao que denominaram TIT FOR TAT – em português talvez ‘um por outro’ ou ‘olho por olho’ – é uma estratégia muito mais exitosa que o puro egoísmo[4].

Trata-se do programa apresentado pelo professor de psicologia A. Rapoport, da Universidade de Toronto, e cujas características que o tornam uma estratégia bastante estável e eficaz são três: em primeiro lugar, se trata de uma estratégia amável que nunca é primeira em deixar de cooperar ou, em outras palavras, que não abandona a cooperação sem ser incitado a ele (abandono); em segundo lugar, responde de imediato ao término da reciprocidade ; por último, não é uma estratégia rancorosa senão que volta a corresponder tão pronto como o oponente esteja disposto a fazê-lo.

TIT FOR TAT é uma estratégia para a interação social entre indivíduos que se aplica quando as interações são numerosas, em todo caso mais de uma, como de fato costumam ser sempre as interações sociais. Consiste em que o indivíduo se comporta como altruísta na primeira interação, e nas interações posteriores se comporta exatamente da mesma forma como se comportou o sócio escolhido, quer dizer, mantém seu altruísmo somente se foi correspondido, do contrário se comporta como egoísta. Isto implica que o indivíduo pode guardar memória de se foi correspondido ou não por outro ao que solicitou ajuda e atuar de acordo.

Essa, aliás, a razão pela qual o altruísmo recíproco não funciona com os indivíduos que se vêem pouco ou que têm dificuldades para identificar-se e para saber quem lhes fez um favor: necessitam ter boa memória e relações estáveis, como ocorre com os primatas. E como o principal objetivo da cooperação e da coesão social é o apoio mútuo, é natural que semelhantes relações se estabeleçam sobretudo entre indivíduos que compartem interesses.

Em lugar de simplificar a relação entre genes e a conduta, Trivers se concentra nos níveis intermédios, como as emoções e os processos psicológicos. Também distingue entre distintos tipos de colaboração baseando-se no que cada participante aporta e obtem dela. Por exemplo, a cooperação com uma compensação imediata não é altruísmo recíproco.

Obviamente que este processo é muito mais complexo que a simples cooperação simultânea. Por exemplo, há o problema da primeira vez que um indivíduo ajuda, que é todo um risco, já que nem todo mundo acata as regras. Se eu ajudo a um amigo a carregar um piano, não sei se mais adiante ele fará o mesmo por mim. Ou se um morcego comparte o sangue com outro, não há nenhuma garantia de que ao dia seguinte o outro lhe devolverá o favor. O altruísmo recíproco difere dos demais modelos de cooperação porque se estabelece com riscos, depende da confiança e requer que os indivíduos cujas contribuições deixam a desejar sejam rechaçados ou castigados para evitar que o sistema inteiro se venha abaixo.

Este modelo explica por certo como pode evolucionar uma forma de cooperação entre indivíduos não emparentados e resolver assim um dos enigmas que preocupava a Darwin. Sem embargo, é óbvio que aqui também se pode objetar que este "altruísmo recíproco", como foi denominado por Trivers, não é o altruísmo desinteressado de que falam algumas teorias éticas. Isto é certo, mas, em consideração à imparcialidade, há que anotar que nem todas as teorias éticas elaboradas pelos filósofos reconhecem a existência de um altruísmo puramente desinteressado.

O filósofo escocês David Hume, por exemplo, enfatizou que o ser humano não está confinado a um puro egoísmo e é capaz de verdadeiro afeto e generosidade, mas assinalou que estes são realmente desinteressados no seio dos estreitos vínculos familiares. Para além destes estreitos limites a cooperação social está sujeta à condição da reciprocidade[5]. Isto é o que Hume chama a virtude artificial da justiça. Também é interessante notar que ao menos um filósofo moral contemporâneo, que se ubica na tradição humeana da justiça, o liberal norteamericano John Rawls, simpatiza com a idéia de que o sentido da justiça que dá estabilidade a nossas sociedades tem fundamentos biológicos e é produto da evolução por seleção natural.

Rawls simpatiza especialmente com o conceito de "altruísmo recíproco" de Trivers que acabamos de expor. Anota que é mais bem este conceito e não o conceito do puro altruísmo, o que pode dar um fundamento biológico à virtude da justiça como equidade, que é central em sua própria filosofia moral. Uma explicação bastante simples da justiça e da igualdade, porque é justamente o contrário da horrível tradição liberal acerca do monismo motivacional do comportamento humano e, em biologia, da lei da selva.

De modo que se alguém pretenda pôr em dúvida que a investigação de corte sociobiológico sobre o altruísmo possa dar uma explicação evolucionista e funcionalista da origem da ética, do direito e da justiça, assim como das atitudes ético-jurídicas fundamentais, poderá apaziguar sua dúvida pensando em filósofos como Hume e Rawls, que dão exemplo de que ao menos certos estilos de filosofia moral concordam com uma explicação funcional e evolucionista do comportamento moral humano.

Nossas mentes, dizem Sober e Wilson (1998), foram formadas por mecanismos psicológicos que evolucionaram por seleção natural para favorecer um comportamento adaptativo relacionado com o interesse pelo bem estar dos demais e com as predisposições típicas de uma espécie desenhada para ser social, fidedigna e cooperadora. Os seres humanos estão imersos nos instintos sociais: vêm ao mundo equipados com predisposições para aprender a cooperar, a distinguir o justo do tramposo, a ser leais, a conquistar boa reputação, a intercambiar produtos e informações, a dividir o trabalho e a modelar sua individualidade e seus vínculos sociais relacionais a partir das reações do outro. Nisso, somos únicos, e o somos, em uma medida essencial, graças à maneira como funcionam nossos cérebros. Espécie alguma avançou tanto em sua caminhada evolutiva, pois nenhuma outra construiu uma sociedade tão integrada, à exceção dos parentes dentro de uma grande família, como a colônia de formigas.

Devemos nosso êxito como espécie aos instintos sociais que possuímos; eles nos permitiram colher benefícios inimagináveis de nossa entranhável vida social (por exemplo, ao nascer com um cérebro imaduro, que leva certo tempo para desenvolver-se, jamais poderíamos sobreviver, como espécie, se não dispuséssemos de intensas emoções morais e de rígidos códigos de ética compartidos pelo grupo ao qual pertencemos). São eles os responsáveis pela rápida expansão do nosso cérebro nos últimos dois milhões de anos e, conseqüentemente, por nossa criatividade. A sociedade e a mente humana evoluíram juntas, uma reforçando tendências da outra. Longe de ser uma característica universal da vida animal, a tendência a cooperar e a raciocinar em termos de contrato social (de reciprocidade) é a marca de qualidade e legitimidade do ser humano, aquilo que nos distingue de outros animais.

Consequências da concepção evolutiva da moral e do direito.

Estas considerações parecem ajudar a compreender o fenômeno presente da moralidade e juridicidade humana sem desligá-lo de suas origens e, sobretudo, sem hipostasiá-lo como o elemento essencial de nossa descontinuidade com o mundo animal. Em realidade, parece razoável admitir que nossas valorações são, em boa medida, o resultado de dois domínios em permanente estado de interação: um conjunto de determinações genéticas que nos estimulam a manter atitudes morais, a avaliar e preferir, e que pertence ao genoma comum de nossa espécie; e um conjunto de valores morais do grupo que é uma construção cultural, e esta construção (e sua respectiva transmissão) é historicamente fixada em cada sociedade e em cada época.

Dessa interação resulta que nossas valorações parecem permeadas por nossas tendências inatas dirigidas a determinadas condutas, pois é a gama caracteristicamente humana de emoções que produz os propósitos, metas, objetivos, vontades, necessidades, desejos, medos e aversões do homem, sendo, portanto, a verdadeira fonte dos valores humanos[6]. E isto é importante ter em boa conta porque as valorações morais e jurídicas compartidas são as que seguirão tendo êxito no futuro; e convém aproveitar o melhor delas para adequar os preceitos éticos e normativos a sua sólida realidade se queremos que funcionem, mais do que extrair-lhes de voláteis e contingentes utopias.

A seleção natural desenhou e modelou nosso cérebro com o resultado de que nos importam mais umas coisas e menos outras. Nossa arquitetura cognitiva – funcionalmente integrada e de domínio-específico homogênea para todos os seres humanos – impõe constrições fortes para a percepção, armazenamento e transmissão discriminatória de representações sócio-culturais. Dito de outro modo, de que os limites observados na diversidade dos enunciados éticos e normativos são o reflexo da estrutura e funcionamiento de nossa arquitetura cognitiva. As características biológicas de nosso cérebro delimitan o espaço das normas de conduta que nos são possíveis de aprender e de seguir.

Esse princípio, defendido na chamada “segunda sociobiología” (Lumsden & Wilson, 1983) segue de perto outras propostas anteriores ao estilo da de Waddington dos paisagens epigenéticos. Implica que, se bem as soluções culturais são contingentes e têm caráter histórico, se movem dentro de uns limites estreitos de possibilidades marcadas pela natureza humana. Devido a esse indireto condicionamento, que não é tanto de nossas atitudes senão de nossa capacidade moral, todos tendemos a valorar certas coisas em detrimento de outras e os valores assegurados por meio de nossas normas de conduta descrevem (em grande medida) nossas atitudes morais naturais: valoramos aquilo que admite a margem de nossa limitada capacidade para aprender a valorá-lo.

Como já manifestamos anteriormente, tais intuições se assentam em predisposições inatas de nossa arquitetura cognitiva para o aprendizado e manipulação de determinadas capacidades sociais inerentes à biologia do cérebro, e que foram aparecendo ao longo da evolução de nossos antepassados hominídeos para evitar ou prevenir os inevitáveis conflitos de interesses que surgem da vida em grupo[7]. São estes traços, que poderíamos chamar tendências mais que características, o que melhor pode ilustrar as origens e a atualidade do comportamento moral e jurídico do homem.

De fato, se os homens se juntam e vivem em sociedade é porque só por esse modo podem sobreviver e se constituir como indivíduo separado e autônomo, retirando também daí vantagens consideráveis no que toca à satisfação dos fatos mais significativos da sua inata natureza humana. Desenvolvem-se, por esta via, valores sociais específicos: o sentimento de pertença e lealdade para com o grupo e os seus membros; o cuidado pela vida e propriedade alheias; o altruísmo; a trapaça; a empatia; o respeito recíproco; o antecipar as consequências das ações; etc. Tudo isto são práticas que aparecem de maneira necessária no transcurso de uma vida compartilhada, dando mais tarde lugar aos conceitos de justiça, de moral, de direito, de dever, de responsabilidade, de liberdade, de dignidade, de igualdade, de culpa, de segurança, de traição e tantos outros.

Por conseguinte, e em que pese o fato de que a tendência para a separação entre o material e o espiritual tem levado, todavia, a que se absolutizem alguns desses valores – desligando-os das suas origens e das razões específicas que os viram nascer e apresentando-os como de essência espiritual, como uma transcendência que ultrapassa o próprio homem –, a ética e o direito parecem ter uma base mais segura quando relacionados a uma visão biologicamente vinculada à nossa arquitetura cognitiva, estruturada em módulos ou domínios específicos, quer dizer, a partir da natureza humana unificada e fundamentada na herança genética e desenvolvida em um entorno cultural[8].

Há que se considerar a circunstância de que os próprios enunciados normativos – dos valores éticos aos direitos humanos – surgiram graças a natureza de nossa complicada arquitetura cognitiva e a inerente sociabilidade que caracteriza nossa espécie, submetidas que estão, por sua vez, às leis da evolução através da seleção natural e a inevitável interferência da cultura. Esses valores pertencem aos códigos da espécie humana como um todo, uma consequência peculiar de nossa própria humanidade e que, por sua vez, “constitui o fundamento de toda a unidade cultural” (Maturana, 2002).

Neste particular, se era inevitável que Hobbes e Rousseau carecessem de uma perspectiva evolucionista, é menos perdoável que alguns dos seus descendentes intelectuais também careçam. O filósofo John Rawls – ainda que para o problema da estabilidade dos princípios de justiça, parta do suposto de que certos princípios psicológicos e evolucionistas são verdadeiros, ou que o são de forma aproximada – nos pede que imaginemos seres racionais se juntando para criar uma sociedade a partir do nada, exatamente como Rousseau imaginou um proto-humano solitário e auto-suficiente. Decerto que são apenas experiências intelectuais, mas servem para nos lembrar de que nunca houve uma sociedade “anterior”.

A sociedade humana nasceu da sociedade do Homo erectrus, que nasceu na sociedade do Australopithecus, que nasceu da sociedade de um extinto elo perdido entre humanos e chimpanzés, que por sua vez nasceu da sociedade do elo perdido entre símios e macacos, e assim por diante, até chegar ao ponto em que começamos, como uma espécie de animal essencialmente social, prioritariamente moral, particularmente cultural e decididamente diferente. Em síntese, de que para uma compreensão mais adequada do comportamento humano normativo parece necessário ver a vida ética e social humana como um produto da história evolutiva que nos precede, com antecedentes em outras espécies.

E embora não haja uma resposta simples à pergunta de se a moralidade é um fenômeno cultural ou um fenômeno biológico, o certo é que a importância da mútua relação entre evolução biológica e a emergência de uma conduta moral e jurídica mais complexa (nos momentos em que a espécie humana estava desenvolvendo suas capacidades cognitivas e a linguagem articulada) parece estar fora de dúvidas.

Assim que não somente as influências do meio – incluindo a cultura humana – variam segundo o “substrato” genético sobre o qual atuam como, e muito particularmente, o comportamento adaptativo ao estilo de vida das sociedades de caçadores-recoletores parece haver modelado muito provavelmente a conduta social e moral primitiva, e se serviu dela para a aparição de grupos cuja sobrevivência passou a depender sobremaneira de determinadas estratégias sócio-adaptativas (baseadas na constituição, funcionamento e complexidade cognitiva do ser humano) que, com o passo do tempo, deram lugar a nossa atual e astronomicamente grande riqueza moral e jurídico-normativa.

REFERÊNCIAS

Aiello, L. C., & Wheeler, P. (1995). The expensive tissue hypothesis: The brain and the digestive system in human and primate evolution. Current Anthropology, 36, 199-221.

Alexander, R. (1994). Darwinismo y asuntos humanos, Barcelona, Salvat.

Axelrod, R.(1996). La evolución de la cooperación, Madrid, Alianza Editorial.

___ (1981). The Emergence of Cooperation Among Egoists. The American Political Science Review, 75, 306-318.

Bertram, B. C. R. (1982). Problems with Altruism. In K. s. C. S. Group (Ed.), Current Problems in Sociobiology (pp. 251-267). Cambridge: Cambridge University Press.

Boyd, R. & Richerson, P.J. (1985). Culture and the Evolutionary Process, Chicago, The University of Chicago Press.

Cela Conde, Camilo J. (1985). De genes, dioses y tiranos. La determinación biológica de la moral, Madrid, Alianza.

Changeux, J.P. (1994). Raison et plaisir, Paris :Odile Jacob.

__(1996). Fundamentos naturais da ética. Lisboa. Instituto Piaget.

Changeux, J.P. y Ricouer,P. (1998).La nature et la règle.Ce quí nous fait penser.París. Éditions Odile Jacob.

Damasio, A. R. (1994). Descartes" Error. Emotion, Reason, and the Human Brain. New York, NY: G.P. Putnam"s Sons.

___, (2001).Compreender os fundamentos naturais das convençoes sociais e da ética,dados neuronais. In Jean-Pierre Changeux (Ed.), Fundamentos Naturais da Ética (pp. 113-129). Lisboa: Instituto Piaget.

Darwin, C. (1965).The Expression of the Emotions in Man and Animals. Chicago:University Chicago Press.

__ (1981).The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Princeton: Princeton University Press.

Dawkins, R. (2000), El gen egoísta, Barcelona, Salvat.

de Waal, F. (1996). Good natured. The Origins of right and wrong in humnans and other animals. Cambridge, MA: Harvard University Press.

__ (2002). El simio y el aprendiz de sushi.Reflexiones de un primatólogo sobre la cultura.Barcelona: Paidós.

Dennett, D. (1995). Darwin´s Dangerous Idea: Evolution and the Menaning of Life , New York, Simon and Schuster.

Duffy, J. E. (1996). Eusociality in a Coral-Reef Shrimp. Nature, 381, 512-514.

Erdal, D. & Whiten, A. . Egalitarism and Machiavellian intelligence in human evolution”. Mellars, P. & Gibson, K., eds. Modelling the Early Humand Mind. McDonald Institute Monographs, Cambridge: 136-160.

Fernandez, A. (2002). Direito, evolução, racionalidade e discurso jurídico, Porto Alegre :Ed. Fabris.

__ (2005).Justiá, direito, natureza humana e outros.Pará: Ed. Amazônia.

Fiske, A. P.(1991). Structures of Social Life. The Four Elementary Forms of Human Relations, New York: The Free Press.

Gruter, M. (1991). Law and the Mind, London : Sage.

Hamilton, W. D. (1964). The Genetical Evolution of Social Behavior. Journal of Theoretical Biology, 7, 1-52.

Humphrey, N. K. (1976). The social function of intellect. In P. P. G. Bateson & R. A. Hinde (Eds.), Growing Points in Ethology (En R. Byrne & A. Whiten (eds.) (1988), Machiavellian Intelligence, pp. 13-26 ed., pp. 303-317). Cambridge: Cambridge University Press.

Lumsden, C. J., & Wilson, E. O. (1981). Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lumsden, C. J., & Wilson, E. O. (1983). Promethean Fire. Reflections on the Origin of Mind. (Ed. castellana, El fuego de Prometeo, México, F.C.E., 1985 ed.). Harvard, MA: Harvard University Press.

Mariansky, A. & Turner, J. (1992), The Social Cage: Human Nature and the Evolution of Society, Stanford, Stanford University Press.

Maturana, H.(2002). Emoçoes e linguagem na educaçao e na política, Belo Horizonte: Ed. UFMG.

Nowak, M. A., & Sigmund, K. (1998). Evolution of indirect reciprocity by image scoring. Nature, 393, 573-577.

Pinker, S.(1998). How the Mind Works, New York, NY, W.W. Norton

Rawls, J.(1993). Uma teoria da justiça, Lisboa, Fundamentos.

Ricoeur, P.(1995). Le Juste, Paris, Esprit.

Ridley, Matt (1996). The Origins of Virtue, London, Viking.

Rose, M. ( 2000). Darwin"s Spectre: Evolutionary Biology in the Modern World. Priceton University Press.

Simon, H. (1990), “A mechanism for social selection of successful altruism”, Science, 250:1665-8.

Sober, E. & Wilson, D. S.(1998). Unto Others. The evolution and psichology of unselfish behavior. Harvard University Press.

Stone, V. E., Cosmides, L., Tooby, J., Kroll, N., & Knight, R. T. (2002). Selective impairment of reasoning about social exchange in a patient with bilateral limbic system damage. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 99, 11531-11536.

Sugiyama, L. S., Tooby, J., & Cosmides, L. (2002). Cross-cultural evidence of cognitive adaptations for social exchange among the Shiwiar of Ecuadorian Amazonia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99, 11537-11542.

Tobias, P. V. (1987a). The Brain of Homo habilis: A New Level of Organization in Cerebral Evolution. Journal of Human Evolution, 6, 741-761.

Tobias, P. V. (1987b). The Emergence of Spoken Language in Hominid Evolution. In J. D. Clark (Ed.), Cultural Begginings. Approach to Understanding Early Hominid Life-Ways in the African Savanna (pp. 67-78). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH.

Trivers, R.L.(1971). “The evolution of reciprocal altruism”, Quarterly Review of Biology, 46: 35-56.

__ (1985). Social Evolution, Menlo Park, CA, Benjamin/Cummings.

__ (1983). “The evolution of a sense of fairness”, in Absolute Values and the Creation of the New World, vol. 2. The International Cultural Foundation Press, New York.

Tugendhat, E. (1979). La pretensión absoluta de la moral y la experiencia histórica. In U. N. d. E. a. Distancia (Ed.), Actas de las 1as. jornadas de Etica e Historia de la Ciencia . Madrid: UNED.

Wilson, D. S. (1992). On the Relationship Between Evolutionary and Psychological Definitions of Altruism and Selfishness. Biology and Philosophy, 7, 61-68.

Notas:

[1]Parecem ser três as condições (necessárias e suficientes) que se deram para a evolução da moralidade: 1. valor do grupo ou inclusão social, que consiste na dependência do grupo para encontrar comida ou para defender-se dos inimigos e depredadores; 2 . apoio mútuo ou preocupação pela comunidade, que consiste na cooperação e intercâmbio recíproco dentro do grupo; 3. conflito dentro do grupo, condição segundo a qual os membros individuais de um determinado grupo têm interesses díspares (De Waal, 1996).

[2] Tal como assinala o evolucionista Richard Alexander (1994), a principal força hostil da natureza encontrada pelo ser humano é o outro ser humano. Os conflitos de interesses estão onipresentes e os esforços competitivos dos outros membros de nossa espécie se converteram no traço mais caracteristicamente marcante de nosso panorama evolutivo. Em virtude de que todos temos as mesmas necessidades, os outros membros de nossa própria espécie são nossos mais temíveis competidores no que se refere a vivenda, emprego, companheiro sexual, comida, roupa, etc. Sem embargo, ao mesmo tempo, são também nossa única fonte de assistência, amizade, ajuda, aprendizado, cuidado e proteção. Isto significa não somente que a qualidade de nossas relações sociais foi sempre vital para o bem estar material de nossa espécie, como a solução pacífica dos conflitos e a igualdade passaram a ser una estratégia eficaz para evitar os altos custos sociais da competição e da desigualdade material. Essas considerações vão ao âmago mesmo dos dois tipos distintos de organização social encontrados entre os humanos e os primatas não hominídeos: o que se baseia no poder e domínio (“agônico”) e o que se baseia em uma cooperação mais igualitária (“hedônico”). Devido a que as sociedades de classes tem sido predominante ao largo da história da humanidade, temos a tendência a considerar como norma humana as formas agônicas de organização social. Mas isso passa por alto da evidência de que durante nossa pré-história como caçadores-recoletores – a maior parte da existência humana – vivemos em grupos hedônicos. De fato, os antropólogos qualificaram de “firmemente” igualitárias as sociedades modernas de caçadores-recoletores. Em uma análise de mais de um centenar de informes antropológicos sobre vinte e quatro sociedades recentes de caçadores-recoletores extendidas ao largo do planeta, Erdal e Whiten (1996) chegaram à conclusão de que estas sociedades se caracterizavam por um “igualitarismo, cooperação e reparto a uma escala sem precedentes na evolução dos primatas..., de que não há hierarquia dominante entre os caçadores-recoletores..., e de que o igualitarismo é um universal intercultural que provêm sem lugar a dúvidas da literatura etnográfica”. Em resumo, o igualitarismo das sociedades de caçadores-recoletores – recentes em termos evolutivos –, que marcou as pautas de nossa existência passada enquanto seres humanos “anatomicamente modernos”, deveria considerar-se como uma eficaz estratégia sócio-adaptativa que evitava os altos custos sociais da desigualdade material.

[3] Dito de outro modo, uma vez que sem vida social nada é possível para o indivíduo, nem sequer o indivíduo mesmo, seu existir separado, o problema passa a ser o de saber se é possível entender que nossa mente está dotada, a exemplo do que ocorre com o sentido da vista e a capacidade para a linguagem, de módulos específicos para processar informações acerca de algo que tem um componente tão aparentemente difícil de manejar como, por exemplo, as relações sociais e, conseqüentemente, as relações jurídicas? Pois bem, o método para descobrir o sistema de regras que subjaz, em nosso caso, às intuições morais relativas aos vínculos sociais relacionais pode ser comparado – tal como realizou John Rawls (1971) – com o método da lingüística moderna: as regras gramaticais são tão complexas que não podem ser aprendidas em um período de tempo tão breve por um bebê que utilize algoritmos de aprendizagem geral. Em seu lugar, deve haver constrições inatas de aprendizagem que permitam a aquisição lingüística. Tais constrições implicariam que a gama de gramáticas que lhe é possível aprender resumem-se a um pequeno e altamente estruturado subconjunto de um conjunto de gramáticas logicamente possíveis. Todas as gramáticas das linguagens existentes, naturalmente, caem dentro deste subconjunto (Pinker, 1998). O relevante para o que aqui nos interessa é a hipótese de que deve haver constrições inatas no pensamento moral que restringem – de forma similar às constrições inatas de aprendizagem que permitem a aquisição da linguagem – o conjunto dos sistemas morais humanamente possíveis a um subconjunto relativamente pequeno de sistemas lógicos possíveis e de vínculos sociais relacionais entabulados pelo homem ao longo de sua existência – ou seja , de que é a mente humana a que impõe constrições significativas para a percepção e armazenamento discriminatório de representações culturais. Ao mesmo tempo, diz F. de Waal (1996) – para quem o processo evolutivo nos proporcionou a habilidade e os requisitos para desenvolver uma moralidade, assim como um conjunto de necessidades e de desejos básicos que a moralidade deve ter em conta –, deveria ser óbvio que a moralidade humana não pode ser infinitamente flexível. O que nós não desenhamos são as ferramentas da moralidade nem as necessidades básicas e os desejos que criam a substância com a qual atua. As tendências naturais não podem ser equiparáveis aos imperativos morais, mas sim que desempenham uma função quando tomamos decisões. Por conseguinte, ainda que algumas regras morais reforcem as predisposições típicas de uma espécie e outras as reprimam, nenhuma as passa por alto ou as ignora. Em resumo, em lugar de considerar a moralidade como uma invenção radicalmente nova, F. de Waal tende a vê-la como uma extensão natural de antigas tendências sociais, como parte integrada do lote da natureza humana que se desenvolve através de nossas interações sociais.

[4] De fato, não é fácil encontrar uma expressão em português que transmita a idéia básica de TIT FOR TAT. Sem embargo, como advertiu L.L. Cavalli-Sforza, TIT FOR TAT não tem somente um sentido negativo: devolve mal por mal mas também bem por bem. Assim que parece mais razoável utilizar a frase pagar com a mesma moeda , mais acorde com a origem da sentença inglesa que, de acordo com o dicionário Webster´s, deriva de plus tip for plus tap, algo assim como mais gorjeta por mais cerveja (de barril).

[5] Em realidade, como espécie, em qualquer entorno que vivamos, seja qual seja a cultura, não somente parece que somos excepcionalmente conscientes da relação custo-benefício existentes nas trocas, como inventamos a troca ou o contrato social mesmo nas situações mais impróprias. De acordo com Ridley (1996), a reciprocidade pende, como a espada de Dâmocles, sobre a cabeça de cada ser humano: obrigação, dever, dívida, favor, ajuste, contrato, troca, negócio... O que não falta em nossa linguagem e em nossa vida são idéias de reciprocidade, de contrato e de troca social. De fato, o que os demais fazem conosco (e por nós) e pensam de nossos comportamentos tem uma grande importância para nossas atitudes morais. Graças ao princípio de reciprocidade e do raciocínio em termos de contrato social as relações cooperativas se converteram em uma base prática da vida social. O sentido de endividamento, da necessidade de devolver um presente ou um favor, parece ser universal e é provavelmente uma predisposição inata evolucionada, desenhada pela seleção natural, codificada para uma espécie naturalmente inserida em vínculos sociais relacionais. Em um mundo de caçadores-recoletores, a sobrevivência diária não dependia do dinheiro guardado no banco senão do grau de intercambio social e da força de coesão dos vínculos sociais estabelecidos entre os membros do grupo. E essa forma de operar, essa aguda consciência da reciprocidade, faz com que o cérebro humano não seja apenas melhor do que o de outros animais; mas diferente. E diferente de um modo fascinante: como dotado de módulos específicos ou faculdades que o habilitam a explorar a reciprocidade, a ler a mente e predizer o comportamento de nossos congêneres, a trocar favores, a desenvolver um interesse remoto pelo bem estar dos demais e a obter os benefícios do convívio social. Assim que não parece exagerado dizer que criamos um sistema complexo de justiça e de normas de conduta para canalisar nossa tendência à “agressão” decorrente da falta de reciprocidade e dos defeitos que emergem dos vínculos sociais relacionais que estabelecemos ao longo de nossa secular existência.

[6] Como recorda Camilo J. Cela-Conde (1985), esses dois patrimônios coletivos (genes/cultura) também têm uma expressão individual: eles confluem em um ser humano particular. Parece, assim, necessário acrescentar aos dois domínios acima indicados um terceiro domínio denominado de “atualização” ética, cujo sentido ontológico é diferente dos dois precedentes e que pode vir a tornar viável uma concepção ética universalista e, dessa forma, evitar a bancarrota dos chamados direitos humanos. O novo domínio de atualização ética é totalmente individual: ele toma corpo numa combinação duplamente única de alelos, por um lado; e de valores, por outro, que confluem no cérebro de cada indivíduo, ou se preferirmos, em seu espírito. A atualização de todas as combinações genéticas e ideológicas possíveis se realiza, em cada um de nós, de forma individual e única. E não se poderá compreender como se articulam as duas dimensões (da motivação da ação moral e os critérios éticos), sem compreender a forma pela qual se realiza o processo do conhecimento em nosso espírito – ou seja, sem entender a importância do cérebro na compreensão dos fenômenos mentais. Em realidade, ainda não se pode dizer grande coisa sobre este processo. Mas parece razoável supor que a chave para compreender as relações entre natureza humana e construção cultural, entre individuo e sociedade, consiste em evitar os dois tipos de dualismo: o que separa o indivíduo de seu grupo social e o que distingue o espírito do corpo. Daí que, se existe alguma esperança, ainda que remota, será, uma vez mais, nossa natureza humana a responsável em fornecer; ou, talvez, seria melhor dizer, ela será medida por sua adesão ao que há de comum em nossa inerente e compartida humanidade. Ela é a que pode dar argumentos a favor da existência de universais éticos e jurídicos, desses que John Rawls considerava princípios essenciais da justiça. Afinal, uma vez que todos os homens têm um cérebro cujos grandes princípios de organização e funcionalidade são os mesmos para o conjunto da humanidade, os valores de “vida justa”, “o ideal de vida justa”, “com e para os outros” de acordo com os termos de Paul Ricoeur, que cada um concebe, podem perfeitamente ser compartidos, em detrimento das diferenças culturais e de opinião a primeira vista inconciliáveis.

[7]Os conflitos intergrupais se acentuam em populações animais de grande complexidade social, mas a maioria das espécies altamente sociais estão equipadas com dispositivos para condutas altruístas e com a capacidade de resolver conflitos sem necessidade de recorrer à agressividade. Sem embargo, parece razoável supor que unicamente os humanos temos alguma noção do correto e do incorreto, e que ademais estamos capacitados para refletir sobre ele, assim como para corrigir nossa conduta ou submetê-la a regras de comportamento. Em nosso caso, acrescentamos a estes recursos básicos de nossa natureza um conjunto de prescrições culturalmente sancionadas e às quais denominamos normas de conduta (morais e/o jurídicas).

[8] De fato, uma compreensão mais profunda das causas últimas, radicadas em nossa natureza, do comportamento moral e jurídico humano, pode ser muito importante para saber quais são os limites e as condições de possibilidade da moral e do direito no contexto das sociedades contemporâneas. Afinal, estabelecer princípios e preceitos normativos que não têm nada que ver com a natureza humana é o mesmo que condená-los ao fracasso. É possível, por que não dizer, que a maior parte das propostas de fundamentação dos princípios e preceitos normativos que já se formularam ao longo da história pequem por sua inviabilidade em função dessa desatenção com relação a realidade biológica que nos constitui, ou seja, pela falta de precisão de sua adesão à natureza humana.

Atahualpa Fernandez e Atahualpa Fernandez Bisneto

Atahualpa Fernandez: Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia pela Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política pela Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas pela Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara;Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha;Especialista em Direito Público pela UFPa.; Professor Titular da Unama/PAeCesupa/PA;Professor Colaborador Honorífico (Livre Docente) da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Antropologia y Evolución Humana / Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado) ; Advogado.Atahualpa Fernandez Bisneto: Acadêmico de Direito/Unaerp; Bolsista do Laboratório de Sistemática Humana/UIB.

Código da publicação: 868

Como citar o texto:

FERNANDES, Atahualpa; FERNANDEZ BISNETO, Atahualpa..Altruísmo: moral e justiça. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 2, nº 151. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/etica-e-filosofia/868/altruismo-moral-justica. Acesso em 7 nov. 2005.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.