Sabe-se que a ética discursiva (também chamada ética comunicativa) se desenvolve a partir dos trabalhos de dois filósofos alemães : Apel e Habermas. Dizem que o objetivo próprio da linguagem é a comunicação , como algo contraposto aos fins estratégicos, manipuladores. No primeiro caso, as pessoas que dialogam se reconhecem mutuamente como seres capazes de argumentação racional, como cidadãos livres e iguais em direitos. Apesar de que esta ética não se ocupa dos conteúdos morais senão somente dos procedimentos para chegar a acordos racionais , tem seu atrativo. Que bonito é dialogar, sem imposições e com respeito mútuo! Que feio e autoritário é rechaçar o diálogo.

Mas estes filósofos sabem perfeitamente que há situações nas quais a produção de um diálogo racional resulta praticamente inviável, para não dizer impossível. Isto sucede quando não há uma situação de simetria entre os participantes do diálogo. Quer dizer, quando há uma circunstância de desigualdade que faz com que a situação de diálogo seja injusta. Estes casos se afastam demasiado da “situação ideal de diálogo”, na qual os falantes se reconhecem como livres e iguais em dignidade e em direitos. A que se deve tudo isso? De nossa parte , que parece resultar abusiva e desproporcional a fanfarronada indiscriminada que se tem feito de termos como “diálogo”, “igualdade”, “liberdade” , entre outras do gênero. Na maioria das vezes, quando se fala de diálogo, indiscriminadamente, o que de fato se está aprovando e legitimando (por ignorância ou maldade) são situações profundamente injustas.

Uma dessas situações se produz , por exemplo, quando o Estado, que deveria perseguir a realização do bem comum mediante a garantia da liberdade plena, da igualdade material e da autonomia dos indivíduos, se dispõe , sob o slogan do “diálogo”, a propiciar , em um entorno social carregado de assimetrias e desigualdades, todo e qualquer tipo de dominação e interferência arbitrária e, na mesma medida, a impedir, obstaculizar e restringir a titularidade e o exercício de direitos de todo ponto inalienáveis e que habilitam publicamente a existência dos cidadãos como indivíduos plenamente livres.

E é exatamente a partir dessa delicada – e por vezes dissimulada – questão , que se tem rebaixado desmedidamente o nível do social, do ético e do esteticamente tolerável. A extrema desigualdade de que padecem os cidadãos está fazendo com que os vínculos sociais relacionais que estabelecem pareça uma situação instável, reprovável e feia. E isso é mau ao menos pelas seguintes razões de conseqüência : primeiro, porque torna extremamente vulnerável , e em grau diverso, uma amplíssima capa subalterna da sociedade. E com a vulnerabilidade vem a dependência, com a dependência a falta de liberdade e com a falta de liberdade, em grau diverso, a condição servil e a perda do auto-respeito.

Segundo, porque põe em mãos de uns poucos agentes sociais poderes e recursos desmedidos que podem direcionar e condicionar as escassas garantias legais do lado de seus interesses privilegiados, socavando assim toda esperança de diálogo entre indivíduos que se reconhecem como livres e iguais em dignidade e direitos, de democracia real e quebrando a igualdade social e política que subjaz ao ideal de cidadania. Finalmente, a desigualdade extrema quebra a comunidade, inviabiliza qualquer “situação ideal de diálogo”, rompe os laços de fraternidade e desata, de um lado, a cobiça de uns poucos e, de outro, quando não a inveja e o ressentimento, sempre ao menos a frustração, e muitas, muitas vezes, a angústia e o desespero de muitos.

Por desgraça parece que nos esforçamos em esquecer e/ou dissimular o fato de que a desigualdade ( e com ela a falta de liberdade) parece galopar de maneira desregrada e sem rendas tanto a escala planetária como local, tanto em países pobres como nos ricos. A extrema desigualdade está fazendo desse nosso mundo um lugar instável, reprovável e feio: nunca na história da humanidade houve tão poucos ricos e nem tantos pobres tão pobres.

Talvez já seja hora de começar a dar o devido sentido , o significado mais radical e profundo da celebríssima sentença de Aristóteles , trivializada até tornar-se quase que incompreensível: que o homem é um “animal político” quer dizer que todas as suas relações sociais – incluídas as relações consigo próprio – são potencialmente políticas, são relações de poder , de autoridade, de governo. Quer dizer que o homem é um animal social, que só socialmente se constitui como indivíduo separado e autônomo, e que a vida social – parte da qual é a vida intra-psíquica – está prenhada de assimetrias e desigualdades, de relações de poder.

Tendemos hoje a ver essas declarações como puras metáforas, porque o pensamento liberal do XIX – não há liberalismo propriamente dito antes do XIX – nos acostumou a ver a esfera privada como uma esfera completamente despolitizada, isto é, como uma esfera na qual não se dão relações de poder de nenhum tipo e onde a “igualdade” impera. Mas é precisamente isso o que está agora de novo em disputa: que a relação entre o marido e a mulher , entre o empregador e o empregado, entre as instituições bancárias de crédito e os clientes , entre o magnata oligopolista e os inermes consumidores ; o que está agora de novo em disputa , digamos, é que tudo isso sejam relações puramente privadas em sentido liberal, quer dizer, vazias de poder e , portanto, apolíticas , igualitárias , insuscetíveis de transformação e intervenção política.

Com efeito, muitos dos âmbitos em que os indivíduos desenvolvem boa parte de sua vida social (empresas , bairros, famílias) estão submetidos a relações de autoridade que abarcam aspectos fundamentais de sua existência. Assim, por exemplo, os proprietários dos meios de produção, com freqüência tomam decisões ou impõe regras que alcançam não somente aos próprios processos de trabalho, senão que têm que ver com os modos de vida dos trabalhadores e, sobretudo, das trabalhadoras (indumentárias, decisões reprodutivas, formas de sociabilidade, etc.).

Daí porque as versões mais igualitárias e mais participativas do republicanismo desconfiam de um sistema de produção que alimenta a venalidade , o egoísmo e abusam indiscriminadamente do “diálogo” entre “livres e iguais”; criticam o férreo limite liberal entre o público e o privado e defendem que os princípios republicanos (igualdade de poder , liberdade, autogoverno) não se limitem à esfera pública, senão que também devem alcançar a casa ou a fábrica; desenham propostas institucionais que limitam uma desigualdade que entendem incompatível com o sentimento cívico e a justiça material; e se mostram confiadas nas possibilidades cívicas e cooperativas de uma natureza humana que estimam maculada pelo moderno capitalismo de corte liberal. É muito provável que a idéia foucaulniana dos “micro-poderes” possa encontrar aqui, na crítica da despolitização liberal da sociedade civil, uma via de fértil relaboração.

Depois, não se pode olvidar que desde suas primeiras formulações, a justiça sempre foi associada com a igualdade e, nessa mesma medida, foi evolucionando ao compasso desse princípio ilustrado. No Livro V da Ética a Nicómaco, por exemplo, Aristóteles desenvolveu a sua doutrina da justiça ( que, ainda hoje, representa o ponto de partida de todas as reflexões sérias sobre a questão da justiça ) situando a igualdade (proporcional ou geométrica) como o cerne deste valor, isto é, como núcleo básico da justiça.

De fato, e neste particular sentido, tanto em situações experimentais como de observação, já se demonstrou que o objetivo da justiça baseado na igualdade é capaz de anular quaisquer outras considerações contrapostas. Inclusive o princípio básico do comportamento humano que é maximizar o próprio benefício, é rechaçado em favor de maximizar uma distribuição equitativa (um princípio da igualdade): alguns estudos indicaram que, ademais de sentir-se desgraçadas quando obtêm menos do que crêem que merecem, as pessoas se sentem verdadeiramente incômodas quando obtém mais do que merecem ou quando outras pessoas obtêm mais ou menos do que merecem. Em síntese, dado um conjunto determinado de condições qualificativas, as pessoas sempre tratarão de atuar de uma maneira que pareça justa, quer dizer, igualitária (Clayton e Lerner).

Mas, como é quase ocioso recordar, a igualdade não é um fato. Dentro do marco da espécie humana, que estabelece uma grande base de semelhança, os indivíduos não são definitivamente iguais. O princípio ético-político da igualdade não pode apoiar-se portanto em nenhuma característica “material”; é mais bem uma estratégia sócio-adaptativa, uma aspiração desenvolvida ao longo de nossa história evolutiva, que passou de aplicar-se a entidades grupais mais reduzidas até englobar a todos os seres humanos (como proclamam, aliás, as mais conhecidas normas acerca dos direitos humanos da atualidade). A justificação de tal princípio descansa, desde suas origens, no reconhecimento mútuo, dentro de uma determinada comunidade ética, de qualidades comuns valiosas e valores socialmente aceitos e compartidos, os quais representaram uma vantagem seletiva ou adaptativa para uma espécie essencialmente social como a nossa que, de outro modo, não haveria podido prosperar biologicamente.

A regra, portando, é do trato igual, salvo nos casos em que, por azar social (origem de classe, adestramento cultural, etc.) ou azar natural (loteria genética – que inclui a distribuição aleatória de talentos e de habilidades – enfermidades e incapacidades crônicas sobrevindas, etc.), dos quais não somos absolutamente responsáveis, o tratamento desigual esteja objetiva e razoavelmente justificado. Que embora a igualdade constitua o núcleo básico da justiça ( e parece muito intuitivo que se trata de uma emoção moral arraigada em nossa arquitetura cognitiva mental : o mais canalha dos homens sempre reagirá ante um tratamento desigual no que se refere a sua pessoa), as reais e materiais desigualdades entre os membros de nossa espécie exigem o desenho de estratégias compensatórias para reparar, na medida em que se possa fazer, as desigualdades nas capacidades pessoais e na má sorte bruta.

Dito de outro modo, justiça e igualdade não significam, necessariamente, ausência de desníveis e assimetrias, já que os indivíduos são sempre ontologicamente diferentes, mas, sim, e muito particularmente, ausência de exploração de uns sobre outros. Daí que tratar como iguais aos indivíduos não necessariamente entranha um trato idêntico: não implica necessariamente, por exemplo, que todos recebam uma porção igual do bem, qualquer que seja, que a comunidade política trate de subministrar, senão mais bem a direitos ajustados às diversas condições (Dworkin).

Por outro lado, não somente a qualidade de nossas relações sociais foi sempre vital para o bem estar material de nossa espécie, como a solução pacífica dos conflitos e a igualdade passaram a ser uma estratégia eficaz para evitar os altos custos sociais da competição e da desigualdade material. Essas considerações vão ao âmago mesmo dos dois tipos distintos de organização social encontrados entre os humanos e os primatas não hominídeos: o que se baseia no poder e domínio (“agônico”) e o que se baseia em uma cooperação mais igualitária (“hedônico”).

Devido a que as sociedades de classes tem sido predominante ao largo da história da humanidade, temos a tendência a considerar como norma humana as formas agônicas de organização social. Mas isso passa por alto da evidência de que durante nossa pré-história como caçadores-recoletores – a maior parte da existência humana – vivemos em grupos hedônicos. De fato, os antropólogos qualificaram de “firmemente” igualitárias as sociedades modernas de caçadores-recoletores. Em uma análise de mais de uma centena de informes antropológicos sobre vinte e quatro sociedades recentes de caçadores-recoletores estendidas ao largo do planeta, Erdal e Whiten chegaram à conclusão de que estas sociedades se caracterizavam por um “igualitarismo, cooperação e reparto a uma escala sem precedentes na evolução dos primatas..., de que não há hierarquia dominante entre os caçadores-recoletores..., e de que o igualitarismo é um universal inter-cultural que provém sem lugar a dúvidas da literatura etnográfica”. Em resumo, o igualitarismo das sociedades de caçadores-recoletores – recentes em termos evolutivos –, que marcou as pautas de nossa existência passada enquanto seres humanos “anatomicamente modernos”, deveria considerar-se como uma eficaz estratégia sócio-adaptativa que evitava os altos custos sociais da desigualdade material.

Paralelamente a este processo evolucionou a justiça - e a igualdade proporcional aristotélica é uma manifestação explícita deste paralelismo – , cujo núcleo duro e indisponível reside na circunstância de que todos os seres humanos devem ser considerados como fins e nunca como meios, e que são merecedores de um trato e consideração igual em todos os vínculos sociais relacionais que se consideram constitutivos da autonomia e liberdade do indivíduo , quer dizer, que permitem a cada um viver o livre desenvolvimento de sua identidade e de seus projetos vitais em uma comunidade de homens livres e iguais unidos por um comum e fraterno sentimento de legitimidade e de submetimento ao direito, e em pleno e permanente exercício de sua cidadania.

Neste particular, o descobrimento de que os Cebus apella (macaco prego) dispõem de um sentido agudo da justiça – isto é, de que em condições experimentais, aprendem a intercambiar fichas por comida com seus cuidadores humanos, mas se negam a fazê-lo se o trato oferecido é pior (não similar) do que aquele com que se brinda a outro mono cujo intercâmbio é por ele contemplado e avaliado (Brosnan & de Waal)- abre igualmente um amplo campo de possibilidades de estudo que pode relacionar-se à perfeição com as idéias acerca da origem e da evolução da igualdade entre os primatas. Tem, portanto, sentido ligar de forma prioritária a concepção de justiça às virtudes ilustradas de liberdade e igualdade. A história recente das teorias da justiça é fundamentalmente a da articulação e do desenvolvimento cada vez mais refinado e sofisticado dessas virtudes e, muito particularmente, do princípio de igualdade. Dito de outro modo, estas virtudes que configuram a noção de justiça somente são aspectos diferentes da mesma atitude humanista fundamental destinadas a garantir o respeito incondicional à dignidade humana.

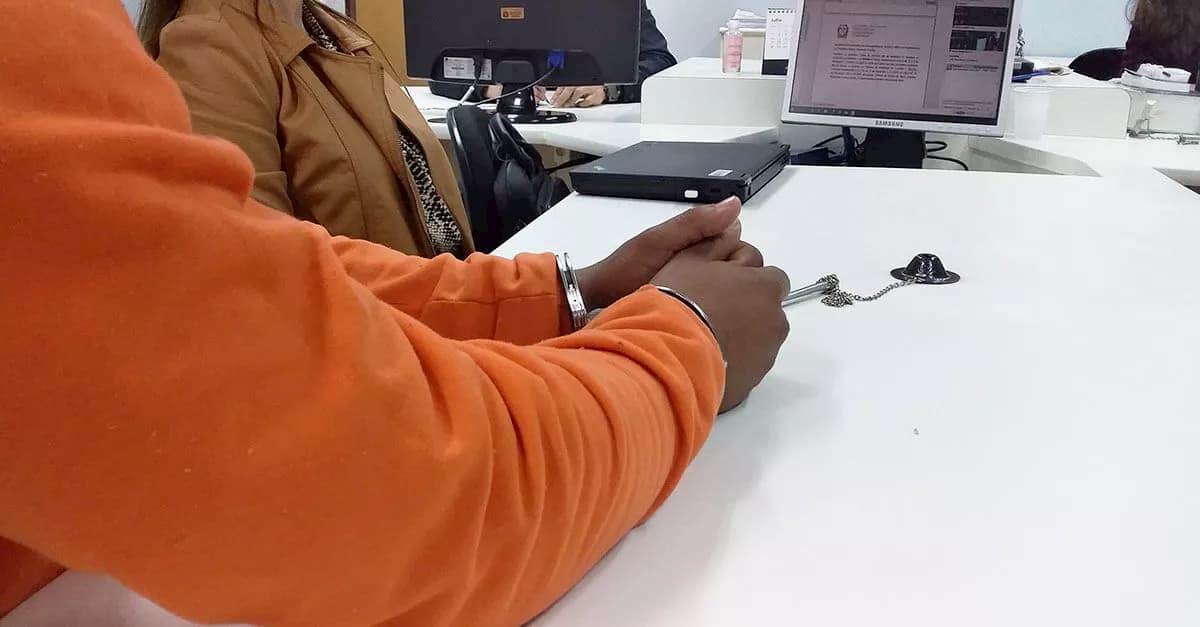

Por conseguinte, a conclusão mais imediata parece ser bastante óbvia, e assim tem sido para muitos desde há muito tempo: não existe propriamente liberdade sem igualdade, nem igualdade sem liberdade. A desigualdade implica ela mesma uma falta de liberdade , tanto mais profunda quanto mais dramática seja essa desigualdade. Porque falta de liberdade – de decidir , de fazer e ainda de rechaçar e resistir – é a que (ainda) tem o trabalhador assalariado que apenas chega ao fim do mês e não sabe se amanhã conservará o seu emprego; é a que (ainda) sofrem todas as mulheres submetidas ao marido, a um emprego com escassas oportunidades de ascensão profissional e todas aquelas desfavorecidas e discriminadas em grande parte de suas cotidianas oportunidades de vida; é a que (ainda) padece o homossexual que suporta o estigma social da dependência de valores arcaicos e paroquianamente espúrios.

Falta de liberdade é a que tem o pobre, que depende da exígua caridade de seus congêneres. Falta de liberdade é o que sofre o subordinado – na hierarquia de uma empresa, por exemplo - porque necessidades e desejos vitais para ele dependem da vontade de seu superior. Falta de liberdade, enfim, é o que padece aquele que vive (ou sobrevive) com o permisso de outro. Por onde se vê , o mundo contemporâneo, porque distribuí de forma tão grosseiramente desigual recursos, oportunidades e riqueza, padece de um profundo e crônico problema de falta de liberdade.

Mas em que consiste a liberdade? O que significa “existir politicamente”? Ter plena condição de cidadão ? A noção de liberdade parece remontar a duas posturas políticas bem definidas: o liberalismo entende por liberdade somente a liberdade negativa, e esta é definida de tal maneira que uma pessoa é livre quando está livre de coerção, quer dizer, que não há ninguém nem tampouco uma lei que lhe ponha impedimentos.

De liberdade positiva se fala, em câmbio, quando uma pessoa tem a capacidade e a oportunidade de atuar, ou seja, de que o Estado não só deve proteger senão também ajudar o indivíduo, de criar oportunidades para que o indivíduo se possa ajudar a si mesmo. Para citar um exemplo que se encontra em Hayek: no primeiro caso, um montanhês que cai em um abismo do qual é incapaz de sair, é livre neste sentido porque não há ninguém que o impeça de sair; já no caso de liberdade positiva, nosso montanhês precisamente não seria livre neste sentido, se não pode sair, ainda que ninguém o impeça – falta-lhe a capacidade e a oportunidade de atuar.

O direito proíbe, por exemplo, matar a outro indivíduo se não é em circunstâncias muito extremas, e isso supõe uma restrição óbvia de meus cursos de ação, supõe uma interferência. Mas dita interferência não é arbitrária, senão que precisamente está justificada pela proteção geral da liberdade dos cidadãos, assim que não pode implicar uma violação de minha liberdade mais que em um sentido muito primário. No mesmo sentido, seguramente não seríamos verdadeiros cidadãos se o direito consentisse a alienação de nossa liberdade, se, ponhamos o caso, reconhecesse validez pública a um contrato civil privado, livremente subscrito – coacti volunt –, por meio do qual uma das partes se vendesse a outra na qualidade de escrava, participando do preço.

Há direitos de todo pontos inalienáveis, como o direito a não ser “objeto” ou propriedade de outro. E são inalienáveis, porque não são direitos puramente instrumentais, senão direitos constitutivos do homem mesmo como âmbito de vontade soberana: direitos que habilitam publicamente a existência de in-divíduos dignos, separados, livres e autônomos. Certamente que o fato de que a lei limite nossa capacidade de eleição, proibindo a alienação voluntária da própria liberdade é uma interferência.

Mas bem sabemos que não nos molestam as interferências como tais, senão somente as interferências arbitrárias. As interferências legais não arbitrárias não somente não diminuem ou restringe em nada a liberdade, senão que a protegem e ainda a aumentam, como claramente se pode constatar nos exemplos aqui mencionados. Sem inalienabilidade legal da própria pessoa – para seguirmos no exemplo dado- , não há liberdade, nem há dignidade, e nem, se bem observado, existências políticas individuais, autônomas e separadas.

Trata-se, em síntese, de uma concepção robusta de liberdade, aqui entendida em seu sentido republicano-democrático, como “não interferência arbitrária”, ou seja, como um aparato histórico-institucional que imponha ao Estado a obrigação de assegurar e de promover a liberdade necessária para que o indivíduo possa autoconstituir-se como entidade separada e autônoma, e que, em igual medida, garanta ao mesmo plena capacidade para resistir à interferência arbitrária não somente do próprio Estado, mas também de si mesmo e de todos os demais agentes sociais.

Esta restrição legal ( como não interferência arbitrária e própria da liberdade republicana) característica de nossas democracias é um dos testemunhos mais patentes do fato de que a base do mundo político moderno foi sentada pela tradição republicana. Representam o núcleo duro republicano de nossas democracias, resistentes até agora (embora por vezes mitigadas e vilipendiadas de forma dissimulada) à “desconstrução” que o liberalismo operou na modernidade.

Assim que, enquanto houver indivíduos vivendo na miséria gerada pela desigualdade e com o permisso de outros - “no pior de todos os mundos possíveis”, para usar a expressão de Schopenhauer –, sob o manto perverso da mais bárbara e injustificada indiferença estatal, diálogo, liberdade e igualdade , não são para eles sequer meras possibilidade humanas. E que nós tenhamos notícia, aos alienados e explorados, aos famintos e sedentos, aos discriminados e excluídos, “situação ideal de diálogo” somente pode aparecer-lhes em forma de discursos acomodados e maculados pela mais vil, cínica e dissimulada ineficácia. Até que os “mais desiguais” não sejam liberados de sua miséria e sofrimento, todo e qualquer discurso sobre diálogo, cidadania e justiça não passará de mera retórica dessorada e vazia de conteúdo.

E a batalha - até agora duramente perdida - contra a extrema desigualdade social passa por buscar-lhe alternativas que permitam a sociedade recuperar o controle democrático sobre as decisões sociais, políticas e econômicas , e aos indivíduos- a muitos, a milhões deles – recuperar a liberdade plena e o controle sobre suas próprias vidas, isto é, sua verdadeira autonomia. Até então , as propostas da chamada ética discursiva resultarão certamente incapazes de ter alguma eficácia fora dos limites físicos de um pedaço de papel. O resto é mitologia!

Atahualpa Fernandez

Pós-doutor em Teoría Social, Ética y Economia /Universidade Pompeu Fabra; Doutor em Filosofía Jurídica, Moral y Política / Universidade de Barcelona; Mestre em Ciências Jurídico-civilísticas/Universidade de Coimbra; Pós-doutorado e Research Scholar do Center for Evolutionary Psychology da University of California,Santa Barbara; Research Scholar da Faculty of Law/CAU- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel-Alemanha; Especialista em Direito Público /UFPa.; Professor Titular- Unama/PA ;Professor Colaborador (Livre Docente) e Investigador da Universitat de les Illes Balears/Espanha (Etologia, Cognición y Evolución Humana/ Laboratório de Sistemática Humana); Membro do MPU (aposentado).Código da publicação: 1773

Como citar o texto:

FERNANDEZ, Atahualpa..Diálogo, igualdade e liberdade. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 4, nº 231. Disponível em https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/cronicas/1773/dialogo-igualdade-liberdade. Acesso em 4 jun. 2007.

Importante:

As opiniões retratadas neste artigo são expressões pessoais dos seus respectivos autores e não refletem a posição dos órgãos públicos ou demais instituições aos quais estejam ligados, tampouco do próprio BOLETIM JURÍDICO. As expressões baseiam-se no exercício do direito à manifestação do pensamento e de expressão, tendo por primordial função o fomento de atividades didáticas e acadêmicas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento jurídico.

Pedido de reconsideração no processo civil: hipóteses de cabimento

Flávia Moreira Guimarães PessoaOs Juizados Especiais Cíveis e o momento para entrega da contestação

Ana Raquel Colares dos Santos LinardPublique seus artigos ou modelos de petição no Boletim Jurídico.

PublicarO Boletim Jurídico é uma publicação periódica registrada sob o ISSN nº 1807-9008 voltada para os profissionais e acadêmicos do Direito, com conteúdo totalmente gratuito.